聯想能否走出「盛極必衰」怪圈

2013/10/29

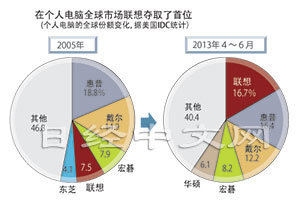

中國聯想集團進軍全球的步伐仍未停止。在個人電腦領域,聯想通過將美國IBM和日本NEC業務收歸旗下,坐上了全球第一的寶座,而下一個目標則對準了智慧手機。聯想接連不斷的驚人舉動的背後,是其對美國戴爾等過去的高科技王者相繼隕落這一盛極必衰的怪圈的焦慮。

NEC的誤判

「即使繼續談下去,也不會取得更大的進展」,7月上旬,NEC社長遠藤信博聽到了一個消息。持續了半年的談判就此無果而終。

與NEC談判的對手正是聯想。自去年底起,圍繞手機終端業務整合問題,NEC幾乎每週都與聯想取得聯絡,並秘密地展開相關磋商。

正在對業務進行篩選和集中的NEC當初描繪了一張藍圖。那就是通過與聯想進行業務整合,將持續虧損的手機子公司從合併子公司中剝離,並在聯想的主導下重振經營。2年前,NEC曾與聯想在個人電腦業務方面實現整合,並使該業務成功走上發展軌道。遠藤曾是無線通信工程師。「即使失去經營權,也想繼續開發智慧手機」曾是其一度的想法。

然而,聯想卻遲遲沒有動作。遠藤回顧稱,「聯想與NEC在個人電腦業務領域仍然是重要的合作夥伴,這一點並未改變,雙方關係依然良好。但在推進手機業務整合談判時,卻存在一個雙方無論如何都難以妥協的問題」。

這個問題是什麼呢?雖然遠藤三緘其口,但相關人士表示,問題在於「如何處理NEC持有的專利。聯想希望全面獲得包括基地台在內的NEC的通信技術,但NEC對此表示為難」。遠藤等NEC一方直到最後仍抱有期待,對聯想表示「無論如何都希望達成協定」,但聯想最終都沒有讓步。而NEC則被迫撤出了智慧手機業務。

NEC是在什麼階段對聯想的行動和決策做出了誤判呢?

「去尋找有潛力的收購對象」

原因之一,可以説是因為聯想以驚人的速度在智慧手機領域擴大了影響力,並獲得了自信。在蘋果推出「iPhone」6年後,智慧手機的主戰場正在從日美歐等已開發國家轉移到中國等新興市場。

聯想首席執行官(CEO)楊元慶最近面對南韓三星電子和蘋果等領跑者先後發出了信心十足的表態。他表示在新興市場國家至關重要的是低價格産品和中端産品,而聯想在這兩種産品上擁有更強的競爭力。

在中國大本營,聯想推出的「價格100美元」的低價格智慧手機獲得熱賣,市佔率已經升至僅次於三星的第2位。不僅甩開了蘋果的追趕,而且領先優勢還在擴大。

觀察全球市場可以清楚地發現,聯想的發展勢頭強於NEC。聯想對收購NEC業務顯然並不迫切,但這並非是對併購戰略本身持消極態度。聯想北京總部每天都會傳出這樣的指示,「去尋找有潛力的收購對象」。

聯想曾在5年前的金融危機中出現銷售銳減。此後一度陷入虧損,甚至有一段時間被認為處於「破産邊緣」。但是隨後作為主力産品的個人電腦銷售等重新復甦,2012財年(截至2013年3月),銷售額恢復至338億美元。截至今年6月底,現金和現金等價物餘額增至35億6300萬美元。而未使用的融資額度也達到5億美元。隨時都能動用的併購資金充裕,但聯想採取併購戰略的原因不僅在於此。

在飛速發展的全球資訊技術産業(IT)領域,站在頂峰之時往往意味著走向下坡的開始。這個「全球第一」可能陷入的怪圈似乎也在向聯想逼近。而這或許正是楊元慶不斷採取行動的理由。

(未完接下頁)

曾憑藉低價格戰略席捲全球的美國康柏電腦、利用按訂單生産與直接銷售這一「戴爾模式」成為時代寵兒的戴爾、以及吞併康柏的美國惠普(HP)……。時至今日,眾多的企業都曾在作為IT産品主戰場的個人電腦全球供貨量方面佔據過首位,但所有這些公司都在數年後飽嘗了沒落的痛楚。

接下來會是聯想?

聯想剛剛在2013年4~6月超越曾在個人電腦供貨量上全球首位的惠普。接下來陷入「全球第一」怪圈的會是聯想嗎?

9月到訪日本的楊元慶接受了採訪。

他在採訪中表示,成為個人電腦全球第一的企業如今全都遭遇了不幸,這是因為有超越這些企業的聯想的存在。但聯想不會。

楊元慶還表示,聯想在3年以內,非個人電腦業務要佔總銷售額的一半。在數年以內,肯定能看到智慧手機和平板電腦份額實現大幅增長。

回答充滿自信,但問題是聯想要以怎樣的方式實現增長呢?雖然楊元慶解釋稱,聯想在新業務領域也有望重現在個人電腦領域取得的成功。聯想還會採取併購戰略嗎?這一戰略曾是其走上個人電腦全球第一寶座的動力。

「最強有力的競爭者是聯想」,8月上旬一則併購預測報道被中國媒體炒翻。報道內容是有傳言稱加拿大通信設備商黑莓有意將自身出售,而聯想則是最有力買家。

而在進入10月之後,又有報導稱,聯想計劃將台灣宏達國際電子(HTC)收入旗下。在IT行業,每當出現企業將出售的傳言,聯想都會在買家名單中榜上有名。

作為實現增長的開端,聯想收購IBM個人電腦部門是在2005年。此後,2011年獲得了NEC個人電腦業務的經營權,並在德國和巴西相繼展開了併購。

聯想在成為個人電腦全球第一之前,用於併購的資金總額超過2000億日元。中國國內一位外資證券分析師稱,「相比開發,聯想是更重視銷售的企業。通過併購,聯想獲得了先進技術並縮短了開發時間,然後再面向中國市場進行巧妙改良來擴大業務」。

聯想的締造者

創造這一經營哲學的人物並不是楊元慶,而是柳傳志。柳傳志是聯想集團的母公司聯想控股(Legend Holdings)的董事長,同時也是聯想創始人,是一位歷經艱難險阻取得成功的經營者。

今年6月28日,在法國巴黎,柳傳志面對法國知名企業的經營者,信心十足地闡述了聯想控股和聯想的業績。他表示聯想的併購全都取得了成功。在10年裏,銷售額增至10倍,而利潤也增至5倍。

在訪問法國期間,柳傳志還與法國總統弗朗索瓦·歐蘭德舉行了會談。

柳傳志已近70,比楊元慶年長許多。雖説其已退居二線,領袖風範卻依然健在。柳傳志將聯想交給了楊元慶,但作為上屬公司聯想控股的董事長,仍在發揮影響。一位聯想相關人士透露,「楊元慶在遇到重要決策時都會逐一和柳傳志商量」。

聯想的誕生,即柳傳志成功故事的起點可以上溯至1984年。當時在鄧小平的帶領下,掀起了引進市場經濟的浪潮。當時曾是中國政府下屬研究機構「中國科學院」研究人員的柳傳志聯合10位同事組建了聯想。註冊資本為20萬元。而最初的總部則設在中科院院內一個簡陋的小辦公室內。

(未完接下頁)

柳傳志等人曾嘗試乘上改革開放的浪潮發展公司,但當時未能獲得生産許可,結果只能偃旗息鼓。作為變通的手段,柳傳志奔赴香港,獲得了美國廠商的銷售代理權。第二年,在開始銷售自主品牌産品後,柳傳志隨即集中精力搞銷售。並拋棄了創業時的經營側重點的順序「技工貿(技術、生産、銷售)」,而是將優先順序改為「貿工技(銷售、生産、技術)」。

柳傳志曾表示,與其開發不知道能否普及的新技術,不如有效地擴大業務。而其通過併購的方式來擴大業務,也始於這一時期。

在被懷疑的眼光下

IT、房地産、化工、農業、消費服務……,聯想的投資對象迄今為止已經超過200家,涉及諸多領域。2011年曾出資多家「白酒」廠商,成為當時的熱門話題。另外聯想旗下還擁有風險投資公司,正在發展成一大投資集團。

聯想集團的成長似乎也在沿襲老聯想的發展模式,繼續在IT行業裏實施併購戰略。但無論併購的眼光多麼銳利,也不管擁有多麼雄厚的資金實力,這都無法保證聯想今後也能繼續發展壯大。

這並非是因為其沒進行獨自的技術革新。而是由於隨著企業不斷壯大,與中國政府的關係也開始進入人們的視線。

「英國情報機構軍情六處和軍情五處建議禁止使用聯想電腦」--英國《獨立報》7月底發佈了這麼一條標題新聞。該消息稱聯想電腦帶有駭客功能,有洩漏重要資訊的危險。

在歐美,認為中國産IT設備等同於間諜設備的觀點總是此起彼伏。和中國華為技術與中興通訊一樣,聯想也處在懷疑的眼光之下。

擋在中國企業面前的壁壘

事實上,聯想與中國政府的關係密切,危難時刻還曾得到政府的救助。

「能否把電腦也作為家電下鄉政策補貼對象?」

受金融危機的影響,聯想在2008年夏天陷入經營困境,據悉柳傳志找到擔任領導層的老朋友請求幫助。最終政府決定在刺激經濟的措施中將電腦列入補貼對象,使聯想得以大批量地在農村銷售低價産品。儘管公司扭虧為盈,擺脫了困境,但柳傳志的聯想與中國政府關係的不同尋常也開始受到廣泛關注。

聯想的大股東從過去到現在,一直是柳傳志曾經的工作單位中國科學院。也就是説聯想上屬公司的大股東其實是中國政府機構。另外柳傳志還曾是全國人大代表,他本人與中國人民解放軍也有密切聯繫。

儘管楊元慶反駁稱,聯想是中國透明度最高的公司,但歐美等國仍越來越警惕。智慧手機等通信設備直接關係到資訊安全,各國政府對其敏感程度甚至超過了電腦。

智慧手機如果成為繼個人電腦之後又一成熟産品的話,與蘋果和三星等領先集團相比,像聯想這樣的「追趕者」肯定會顯得更加得心應手。但聯想能否充分利用好這一有利局面。中國政府的背景是否會在無形之中成為拖累。聯想還要面對諸多擋在中國企業面前的壁壘。

(阿部哲也、林英樹、深尾倖生)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

「即使繼續談下去,也不會取得更大的進展」,7月上旬,NEC社長遠藤信博聽到了一個消息。持續了半年的談判就此無果而終。

與NEC談判的對手正是聯想。自去年底起,圍繞手機終端業務整合問題,NEC幾乎每週都與聯想取得聯絡,並秘密地展開相關磋商。

|

然而,聯想卻遲遲沒有動作。遠藤回顧稱,「聯想與NEC在個人電腦業務領域仍然是重要的合作夥伴,這一點並未改變,雙方關係依然良好。但在推進手機業務整合談判時,卻存在一個雙方無論如何都難以妥協的問題」。

這個問題是什麼呢?雖然遠藤三緘其口,但相關人士表示,問題在於「如何處理NEC持有的專利。聯想希望全面獲得包括基地台在內的NEC的通信技術,但NEC對此表示為難」。遠藤等NEC一方直到最後仍抱有期待,對聯想表示「無論如何都希望達成協定」,但聯想最終都沒有讓步。而NEC則被迫撤出了智慧手機業務。

NEC是在什麼階段對聯想的行動和決策做出了誤判呢?

「去尋找有潛力的收購對象」

原因之一,可以説是因為聯想以驚人的速度在智慧手機領域擴大了影響力,並獲得了自信。在蘋果推出「iPhone」6年後,智慧手機的主戰場正在從日美歐等已開發國家轉移到中國等新興市場。

聯想首席執行官(CEO)楊元慶最近面對南韓三星電子和蘋果等領跑者先後發出了信心十足的表態。他表示在新興市場國家至關重要的是低價格産品和中端産品,而聯想在這兩種産品上擁有更強的競爭力。

|

| 聯想在中國智慧手機市場的影響力超過了蘋果 |

觀察全球市場可以清楚地發現,聯想的發展勢頭強於NEC。聯想對收購NEC業務顯然並不迫切,但這並非是對併購戰略本身持消極態度。聯想北京總部每天都會傳出這樣的指示,「去尋找有潛力的收購對象」。

聯想曾在5年前的金融危機中出現銷售銳減。此後一度陷入虧損,甚至有一段時間被認為處於「破産邊緣」。但是隨後作為主力産品的個人電腦銷售等重新復甦,2012財年(截至2013年3月),銷售額恢復至338億美元。截至今年6月底,現金和現金等價物餘額增至35億6300萬美元。而未使用的融資額度也達到5億美元。隨時都能動用的併購資金充裕,但聯想採取併購戰略的原因不僅在於此。

在飛速發展的全球資訊技術産業(IT)領域,站在頂峰之時往往意味著走向下坡的開始。這個「全球第一」可能陷入的怪圈似乎也在向聯想逼近。而這或許正是楊元慶不斷採取行動的理由。

(未完接下頁)

曾憑藉低價格戰略席捲全球的美國康柏電腦、利用按訂單生産與直接銷售這一「戴爾模式」成為時代寵兒的戴爾、以及吞併康柏的美國惠普(HP)……。時至今日,眾多的企業都曾在作為IT産品主戰場的個人電腦全球供貨量方面佔據過首位,但所有這些公司都在數年後飽嘗了沒落的痛楚。

接下來會是聯想?

聯想剛剛在2013年4~6月超越曾在個人電腦供貨量上全球首位的惠普。接下來陷入「全球第一」怪圈的會是聯想嗎?

9月到訪日本的楊元慶接受了採訪。

他在採訪中表示,成為個人電腦全球第一的企業如今全都遭遇了不幸,這是因為有超越這些企業的聯想的存在。但聯想不會。

楊元慶還表示,聯想在3年以內,非個人電腦業務要佔總銷售額的一半。在數年以內,肯定能看到智慧手機和平板電腦份額實現大幅增長。

回答充滿自信,但問題是聯想要以怎樣的方式實現增長呢?雖然楊元慶解釋稱,聯想在新業務領域也有望重現在個人電腦領域取得的成功。聯想還會採取併購戰略嗎?這一戰略曾是其走上個人電腦全球第一寶座的動力。

「最強有力的競爭者是聯想」,8月上旬一則併購預測報道被中國媒體炒翻。報道內容是有傳言稱加拿大通信設備商黑莓有意將自身出售,而聯想則是最有力買家。

而在進入10月之後,又有報導稱,聯想計劃將台灣宏達國際電子(HTC)收入旗下。在IT行業,每當出現企業將出售的傳言,聯想都會在買家名單中榜上有名。

|

聯想在成為個人電腦全球第一之前,用於併購的資金總額超過2000億日元。中國國內一位外資證券分析師稱,「相比開發,聯想是更重視銷售的企業。通過併購,聯想獲得了先進技術並縮短了開發時間,然後再面向中國市場進行巧妙改良來擴大業務」。

聯想的締造者

創造這一經營哲學的人物並不是楊元慶,而是柳傳志。柳傳志是聯想集團的母公司聯想控股(Legend Holdings)的董事長,同時也是聯想創始人,是一位歷經艱難險阻取得成功的經營者。

今年6月28日,在法國巴黎,柳傳志面對法國知名企業的經營者,信心十足地闡述了聯想控股和聯想的業績。他表示聯想的併購全都取得了成功。在10年裏,銷售額增至10倍,而利潤也增至5倍。

在訪問法國期間,柳傳志還與法國總統弗朗索瓦·歐蘭德舉行了會談。

柳傳志已近70,比楊元慶年長許多。雖説其已退居二線,領袖風範卻依然健在。柳傳志將聯想交給了楊元慶,但作為上屬公司聯想控股的董事長,仍在發揮影響。一位聯想相關人士透露,「楊元慶在遇到重要決策時都會逐一和柳傳志商量」。

聯想的誕生,即柳傳志成功故事的起點可以上溯至1984年。當時在鄧小平的帶領下,掀起了引進市場經濟的浪潮。當時曾是中國政府下屬研究機構「中國科學院」研究人員的柳傳志聯合10位同事組建了聯想。註冊資本為20萬元。而最初的總部則設在中科院院內一個簡陋的小辦公室內。

(未完接下頁)

柳傳志等人曾嘗試乘上改革開放的浪潮發展公司,但當時未能獲得生産許可,結果只能偃旗息鼓。作為變通的手段,柳傳志奔赴香港,獲得了美國廠商的銷售代理權。第二年,在開始銷售自主品牌産品後,柳傳志隨即集中精力搞銷售。並拋棄了創業時的經營側重點的順序「技工貿(技術、生産、銷售)」,而是將優先順序改為「貿工技(銷售、生産、技術)」。

柳傳志曾表示,與其開發不知道能否普及的新技術,不如有效地擴大業務。而其通過併購的方式來擴大業務,也始於這一時期。

在被懷疑的眼光下

IT、房地産、化工、農業、消費服務……,聯想的投資對象迄今為止已經超過200家,涉及諸多領域。2011年曾出資多家「白酒」廠商,成為當時的熱門話題。另外聯想旗下還擁有風險投資公司,正在發展成一大投資集團。

|

這並非是因為其沒進行獨自的技術革新。而是由於隨著企業不斷壯大,與中國政府的關係也開始進入人們的視線。

「英國情報機構軍情六處和軍情五處建議禁止使用聯想電腦」--英國《獨立報》7月底發佈了這麼一條標題新聞。該消息稱聯想電腦帶有駭客功能,有洩漏重要資訊的危險。

|

擋在中國企業面前的壁壘

事實上,聯想與中國政府的關係密切,危難時刻還曾得到政府的救助。

「能否把電腦也作為家電下鄉政策補貼對象?」

受金融危機的影響,聯想在2008年夏天陷入經營困境,據悉柳傳志找到擔任領導層的老朋友請求幫助。最終政府決定在刺激經濟的措施中將電腦列入補貼對象,使聯想得以大批量地在農村銷售低價産品。儘管公司扭虧為盈,擺脫了困境,但柳傳志的聯想與中國政府關係的不同尋常也開始受到廣泛關注。

聯想的大股東從過去到現在,一直是柳傳志曾經的工作單位中國科學院。也就是説聯想上屬公司的大股東其實是中國政府機構。另外柳傳志還曾是全國人大代表,他本人與中國人民解放軍也有密切聯繫。

儘管楊元慶反駁稱,聯想是中國透明度最高的公司,但歐美等國仍越來越警惕。智慧手機等通信設備直接關係到資訊安全,各國政府對其敏感程度甚至超過了電腦。

智慧手機如果成為繼個人電腦之後又一成熟産品的話,與蘋果和三星等領先集團相比,像聯想這樣的「追趕者」肯定會顯得更加得心應手。但聯想能否充分利用好這一有利局面。中國政府的背景是否會在無形之中成為拖累。聯想還要面對諸多擋在中國企業面前的壁壘。

(阿部哲也、林英樹、深尾倖生)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。