比特幣在中國人氣會復燃嗎

2016/02/22

一提到數位貨幣「比特幣」,很多日本人可能會想到比特幣交易所「Mt. Gox」的經營破産,以及該所經營者遭逮捕一事,其負面印象或許難以消除。一方面,在中國,比特幣2013年曾掀起巨大熱潮,但以監管強化為轉捩點出現暴跌,結果給眾多投資者造成了打擊。不過,眼下在中國比特幣人氣有死灰複燃之勢,而當局的態度也受到關注。歷史會重演嗎?

第一波熱潮以「悲劇」收場

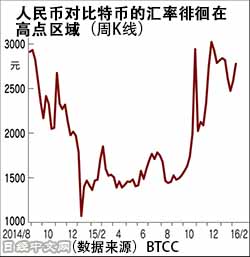

據中國主要比特幣交易所「比特幣中國(BTCC)」的數據,此前長期維持在1000~2000元範圍內的比特幣對人民幣匯率自2015年10月開始暴漲。11月初達到1比特幣兌3000元左右,相比8月的低點上漲至2.6倍。隨後持續徘徊在以2500元為中心的高點區域。以2015年10月為轉捩點,交易額也明顯增加。

被視為佔世界比特幣交易70%的是對人民幣交易。在稱得上世界市場中心的中國,比特幣開始普及是在2013年。在那一年的7月,比特幣兌人民幣的匯率仍處於1比特幣兌500元左右的水準,但之後對持續低迷的上海股市等失去耐心的投機資金猶如決堤一樣湧入,同年11月暴漲至近7600元。

隨著成為連續被媒體報道的社會現象,擔憂貨幣管理出現缺口的中國當局開始加強對比特幣的監管。中國人民銀行(央行)等在2013年底不斷出台加強監管的措施,結果招致暴跌,12月甚至出現了在短短1天內下跌一半的情況。之後,比特幣仍持續下跌,追捧的熱潮一時間似乎消逝殆盡。

再受追捧,但已不為投機……

不過,比特幣眼下又「復活」了。BTCC首席執行官(CEO)李啟元對專業媒體表示,在所有投資資産中,比特幣投資熱最為高漲,交易可能更加火熱。

此次投資比特幣的動機又是什麼呢?從事比特幣投資的對沖基金相關人士表示,與其説是投機目的,不如認為是「持續貶值的人民幣在將中國投資者推向比特幣」。

與經濟增長減速一樣令中國經濟煩惱的一大因素便是資本的外流。眼下的中國經濟似乎看不到起色。儘管中國人民銀行拼命給予支撐,但人民幣仍難以擺脫貶值風險。尤其是2015年8月,在人民銀行突然下調人民幣匯率中間值後,資金開始借助各種手段加速逃離中國。

最近,中國企業通過虛構貿易交易而將資金匯往海外的手段浮出水面。以個人身份在香港等地將人民幣兌換為外匯、然後投資於保險商品的情況等也屢見不鮮。

而突如其來的比特幣的重獲追捧被認為也是拋棄人民幣的行動之一。這一解釋似乎具有一定説服力。可以説比特幣在中國的第1波熱潮是以「投機」為目的,而此次則屬於「避險」。

當然,中國當局正在密切關注資本外流。英資主要商業銀行匯豐銀行(HSBC)2016年1月收緊了對中國人投資美國房地産的貸款。此外,中國銀聯也加強了對利用「銀聯卡」在海外購買保險商品的限制。主流觀點認為這均是根據當局的意圖採取的措施。

中國當局欲「以毒攻毒」?

2013年第1波比特幣熱潮時,當局果斷加強了限制,對投資者來説可以認為是以悲劇收場。而面對此次的第2波熱潮,雖然中國政府應該不會放任不管,但投資者也變得更為聰明。正如馬克思所説的那樣「一切歷史事實與人物都出現兩次,第一次是悲劇,第二次是喜劇」,此次或許也會出現好的結果。

但是,當局準備的腳本卻出人意料。

2016年1月,中國人民銀行發表聲明稱,將加緊討論發行「數位貨幣」。指出中國人民銀行從比特幣人氣衰退的第2年,即2014年起就成立了專門的研究團隊,並獲得了美國花旗集團和國際會計事務所德勤的合作,討論發行數位貨幣的可行性。對於發行數位貨幣的意義,中國人民銀行還強調可以降低傳統紙幣發行、流通的高昂成本,提升經濟交易活動的便利性和透明度,減少洗錢、逃漏稅等違法犯罪行為。

香港交銀國際首席策略師洪灝接受香港紙媒採訪時表示,如果發行數位貨幣,將易於掌握資本的流向。可通過當局管理的數位貨幣來堵住使用比特幣進行資本轉移的空子。可以説是「以毒攻毒」的想法。

中國人民銀行發佈上述消息後,相關媒體紛紛發聲,認為中國政府已開始採取行動打擊比特幣。中國的比特幣相關人士甚至表示,比特幣的生死掌握在中國人民銀行手中。

不過,在中國人民銀行發佈消息後出現下跌的比特幣在此後反而穩步上漲,可以説當前對投資者心理造成的影響十分有限。由政府來運營數位貨幣也並非沒有先例。厄瓜多政府就在運營數位貨幣。但對於經濟規模遠遠高於厄瓜多的中國來説,引入數位貨幣所産生的影響自然不能相提並論。因此,今後也有必要關注中國官方主導數位貨幣與比特幣攻防的走向,或許情況還將發生大逆轉。

日經QUICK新聞 香港 大谷篤

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

第一波熱潮以「悲劇」收場

據中國主要比特幣交易所「比特幣中國(BTCC)」的數據,此前長期維持在1000~2000元範圍內的比特幣對人民幣匯率自2015年10月開始暴漲。11月初達到1比特幣兌3000元左右,相比8月的低點上漲至2.6倍。隨後持續徘徊在以2500元為中心的高點區域。以2015年10月為轉捩點,交易額也明顯增加。

|

隨著成為連續被媒體報道的社會現象,擔憂貨幣管理出現缺口的中國當局開始加強對比特幣的監管。中國人民銀行(央行)等在2013年底不斷出台加強監管的措施,結果招致暴跌,12月甚至出現了在短短1天內下跌一半的情況。之後,比特幣仍持續下跌,追捧的熱潮一時間似乎消逝殆盡。

再受追捧,但已不為投機……

不過,比特幣眼下又「復活」了。BTCC首席執行官(CEO)李啟元對專業媒體表示,在所有投資資産中,比特幣投資熱最為高漲,交易可能更加火熱。

|

| 有觀點認為,作為拋棄人民幣的行動之一,比特幣再次受到追捧 |

與經濟增長減速一樣令中國經濟煩惱的一大因素便是資本的外流。眼下的中國經濟似乎看不到起色。儘管中國人民銀行拼命給予支撐,但人民幣仍難以擺脫貶值風險。尤其是2015年8月,在人民銀行突然下調人民幣匯率中間值後,資金開始借助各種手段加速逃離中國。

最近,中國企業通過虛構貿易交易而將資金匯往海外的手段浮出水面。以個人身份在香港等地將人民幣兌換為外匯、然後投資於保險商品的情況等也屢見不鮮。

而突如其來的比特幣的重獲追捧被認為也是拋棄人民幣的行動之一。這一解釋似乎具有一定説服力。可以説比特幣在中國的第1波熱潮是以「投機」為目的,而此次則屬於「避險」。

當然,中國當局正在密切關注資本外流。英資主要商業銀行匯豐銀行(HSBC)2016年1月收緊了對中國人投資美國房地産的貸款。此外,中國銀聯也加強了對利用「銀聯卡」在海外購買保險商品的限制。主流觀點認為這均是根據當局的意圖採取的措施。

中國當局欲「以毒攻毒」?

2013年第1波比特幣熱潮時,當局果斷加強了限制,對投資者來説可以認為是以悲劇收場。而面對此次的第2波熱潮,雖然中國政府應該不會放任不管,但投資者也變得更為聰明。正如馬克思所説的那樣「一切歷史事實與人物都出現兩次,第一次是悲劇,第二次是喜劇」,此次或許也會出現好的結果。

但是,當局準備的腳本卻出人意料。

|

| 中國人民銀行討論發行數位貨幣(xinhua-kyodo) |

香港交銀國際首席策略師洪灝接受香港紙媒採訪時表示,如果發行數位貨幣,將易於掌握資本的流向。可通過當局管理的數位貨幣來堵住使用比特幣進行資本轉移的空子。可以説是「以毒攻毒」的想法。

中國人民銀行發佈上述消息後,相關媒體紛紛發聲,認為中國政府已開始採取行動打擊比特幣。中國的比特幣相關人士甚至表示,比特幣的生死掌握在中國人民銀行手中。

不過,在中國人民銀行發佈消息後出現下跌的比特幣在此後反而穩步上漲,可以説當前對投資者心理造成的影響十分有限。由政府來運營數位貨幣也並非沒有先例。厄瓜多政府就在運營數位貨幣。但對於經濟規模遠遠高於厄瓜多的中國來説,引入數位貨幣所産生的影響自然不能相提並論。因此,今後也有必要關注中國官方主導數位貨幣與比特幣攻防的走向,或許情況還將發生大逆轉。

日經QUICK新聞 香港 大谷篤

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。