漢族歷史上為何數次被少數民族統治

2020/08/10

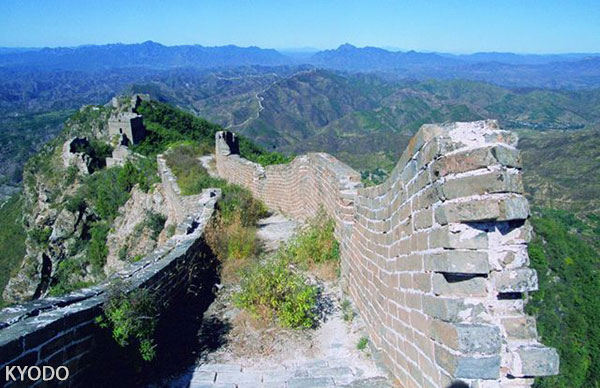

村山宏 為日經中文網撰稿:自古以來,漢族王朝一直苦於少數民族的侵略和統治。秦始皇修築萬里長城是為了防止匈奴等北方民族的入侵。自3世紀起,鮮卑族等被稱為「五胡」的北方民族佔據中原,建立了十六個國家。隋唐的皇室也有鮮卑族血統。唐獲得突厥的援軍,消滅了隋,在安史之亂中借助回鶻的幫助,鎮壓了叛亂。到了宋代,西夏、遼和金等異族國家也不斷入侵漢族地區,進行統治。

|

| 長城(資料圖) |

歷史上最強的北方民族或許是13世紀的蒙古族。蒙古族建立元朝,統治了中國全境。趕走蒙古之後的明朝也忙於和蒙古作戰。最後則是由滿族建立清朝。除了漢武帝、唐太宗(有鮮卑族血統)和明永樂帝時期之外,面對人口較少的少數民族,漢族在戰爭中處於劣勢的情況很多。中國北方氣候寒冷,在農業技術並不發達的時代,生産力有限,人口加起來也不過數百萬人。

|

與此相對,據推算,隋唐之後從事農耕的漢族人口截至11世紀徘徊在5千萬人左右。12世紀以後大約1億人,清朝後期達到4億人。不管是哪個朝代,漢族的人口基本多達少數民族整體的10倍以上。從戰爭能動員的兵力來看,漢族應該明顯更多。同時自戰國時代起,漢族專注於武器、戰術和武術的研究。觀察中國人(漢族)在奧運會上的活躍程度,很難想像漢族在運動能力上處於劣勢。

儘管如此,漢族王朝在決定性的戰爭中卻多次敗給少數民族。原因何在呢?首先可以舉出漢族社會過於成熟這一原因。在文明趨於成熟之後,豪華絢爛的文化之花爭奇鬥艷,社會變得耽于享樂。統治者和民眾變得重文輕武,尚武的風氣日漸衰微。西羅馬帝國也喪失了羅馬共和國時代的樸實剛健風氣,在5世紀被日耳曼族的雇傭兵隊長消滅。

此外,漢族的內部分裂和鬥爭或許也是原因之一。農耕使糧食充足,漢族的朝廷缺乏危機感,派系鬥爭不斷。雖説是鬥爭,也多為拉攏和陰謀等並不伴隨武力的暗鬥。相反,北方遊牧和狩獵民族時常受糧食不足困擾,因此部族整體總是充滿緊張感。多個民族展開混戰,爭奪放牧地,邊放牧邊當士兵的遊牧民在實戰中得到鍛鍊。

少數民族同化為漢族,來自漢族的反抗減弱,也使異族統治變得容易。唐朝皇室當初保留了鮮卑的風俗,但隨著時代變遷,與漢族融為一體。清朝為了壓制漢族的不滿,積極起用考上科舉的漢族當官僚,利用漢族來統治漢族。也就是「以漢制漢」。通過讓優秀的漢族人才集中於科舉,防止了武力反叛。

原因有多種,但筆者認為最主要的原因是,農民那樣的民眾缺乏「愛國心」和「共同體意識」。漢族的貴族和地主熱衷於向民眾徵稅,但給予民眾的東西卻很少。民眾沒有理由為國家盡忠。從民眾的角度來看,不管統治者是漢族還是異族,一定都被徵稅。要是繳納相同的賦稅,任何王朝都沒有不同。沒必要因統治者是異族就反抗。

對國家的忠誠心稀薄,在士兵身上更為明顯。漢族士兵的人數較多,統治者卻是利用權力和金錢徵兵,一旦統治者失去實力,軍隊就會分崩離析。近代之前的國家是皇帝一族等統治勢力為獲得利益而形成的,給予民眾的福利事業稀少。統治者並不愛護民眾,民眾也不熱愛統治者。這樣的國家與異族發生戰爭,不可能産生全體民眾團結起來保護祖國和民族這種心理。

要想被別人喜愛,首先要愛別人。成長過程中獲得愛的孩子在長大後才會珍惜父母,同時向自己的孩子傾注愛。不付出愛就無法獲得愛。在以遊牧民為主體的北方民族,各部族的人口雖然較少,但族長珍惜構成部族的人,分享利益。人們無疑也會為回應族長等統治者的恩情,團結一致。少數民族具備漢族所欠缺的強烈的夥伴意識(共同體意識),也就是「愛國心」。僅憑教育和宣傳是難以培養真正的愛國心的。

本文僅代表筆者個人觀點。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 村山宏

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。