中國將走向貿易赤字大國

2012/04/11

日經新聞亞洲部副部長 村山宏:世界正在瞬息萬變,昨日的常識未必會適用於明日。雖然一直認為中國的貿易順差將長期持續,但如果仔細觀察中國的産業結構,與此有所不同的趨勢也未必沒有可能。正如日本的貿易赤字正在持續一樣,中國貿易赤字長期化的日子也可能會很快到來。

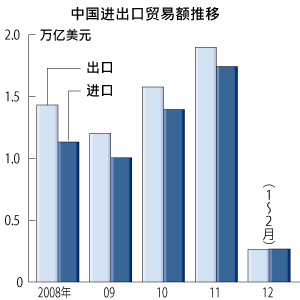

中國2月份貿易收支出現了314.8億美元的逆差。受此影響人民幣升值走勢也暫時告一段落。除了歐元危機導致中國對歐洲出口增長乏力之外,原油價格暴漲也導致了進口增長。當然,根據4月10日公佈的3月貿易統計,由於美國經濟處於回升趨勢,中國將因出口增長而重新出現了53.5億美元的順差。

是否可以認為中國的貿易赤字只是暫時的?對於這個問題,有個數字令人擔心。那就是中國吸引海外直接投資的構成變化。在去年的直接投資總體中,製造業所佔的比重(44.9%)首次低於非製造業(47.6%)。隨著勞動力成本的上漲,海外製造業廠商對投資中國開始變得謹慎起來。

中國出口的5~6成由包括台灣在內的外資類企業實現。觀察2009年中國出口企業排行榜可以發現,以電子設備組裝為核心的台灣企業的大陸公司都排在前列。其中,在前20名中,有5家企業屬於台灣的鴻海旗下。

鴻海為美國蘋果公司和戴爾進行代工生産,通過出口利用中國大陸的廉價勞動力成本組裝的智慧手機和個人電腦實現了持續增長。可以説,在中國貿易順差中,很大一部分是這樣的台灣企業實現的。

而鴻海最近正在擴大巴西和越南的生産基地。之前由於考慮到中國沿海地區人力成本的上漲,鴻海把生産基地遷到了重慶、成都和鄭州等內陸地區,但現在內陸地區的人力成本也在不斷上漲。為了迴避風險,開始在中國以外尋求生産據點。

當勞動密集型的組裝産業離開中國時,中國將生産什麼?又將出口什麼?將鴻海組裝的「iPhone」拆開來看,部件都是日本、南韓和台灣廠商的。而將組裝業務轉移到中國的南韓、台灣和日本廠商,通過向中國出口半導體和液晶等電子部件,賺到了貿易順差。

中國能不能也把産業重心從組裝業務轉向部件製造業務呢?遺憾的是中國還沒有培育出強大的半導體企業,液晶等面板業務也落後於人。再看看汽車産業,世界各大汽車巨頭雖然不斷在中國擴大生産基地,但目的是在中國市場銷售。中國的汽車出口量僅佔産量的5%。

當然,中國政府正在努力擴大中國的産業領域。預計今後也將正式開始電子核心部件和汽車的出口業務。不過,這並非一朝一夕就能實現的,需要花費一定的時間。可以説這正是對中國忽略自主産業培育、通過引進外資來換取高速發展的懲罰。

一方面,外企對中國的定位正從製造基地向銷售基地轉變。眼光敏銳的台灣企業如今正在中國展開便利店、咖啡店等零售服務業的投資攻勢。隨著消費的增長,中國的進口也肯定會繼續增長。而出口的增長放緩和進口的增長將會縮小中國的貿易順差,因此中國將於數年後出現貿易逆差的觀點也並非空穴來風。

陷入貿易赤字的中國該如何辦?中國可以選擇利用投資收益來搞活經濟。日本雖然也出現了貿易赤字,但日本正在向新的經濟結構轉型,利用海外投資收益來支撐。如果中國也能取消對人民幣交易的限制、鼓勵企業和個人進行海外投資,然後利用投資收益來填補貿易赤字的話,就可以解決問題。

中國經濟一直在全速追趕歐美日。在不到30年的時間裏,從以農業為基礎的社會很快進入了工業社會,而如今又開始向消費型社會轉變。也許只有進一步提高轉變産業結構的速度,才能確保中國屹立不倒。

在成為消費大國之後,向金融和投資大國的轉變在等著中國。雖然金融領域的改革一直遲遲沒有展開,但對於步步緊逼的貿易赤字的恐懼有望成為改革的推動因素。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

是否可以認為中國的貿易赤字只是暫時的?對於這個問題,有個數字令人擔心。那就是中國吸引海外直接投資的構成變化。在去年的直接投資總體中,製造業所佔的比重(44.9%)首次低於非製造業(47.6%)。隨著勞動力成本的上漲,海外製造業廠商對投資中國開始變得謹慎起來。

中國出口的5~6成由包括台灣在內的外資類企業實現。觀察2009年中國出口企業排行榜可以發現,以電子設備組裝為核心的台灣企業的大陸公司都排在前列。其中,在前20名中,有5家企業屬於台灣的鴻海旗下。

鴻海為美國蘋果公司和戴爾進行代工生産,通過出口利用中國大陸的廉價勞動力成本組裝的智慧手機和個人電腦實現了持續增長。可以説,在中國貿易順差中,很大一部分是這樣的台灣企業實現的。

而鴻海最近正在擴大巴西和越南的生産基地。之前由於考慮到中國沿海地區人力成本的上漲,鴻海把生産基地遷到了重慶、成都和鄭州等內陸地區,但現在內陸地區的人力成本也在不斷上漲。為了迴避風險,開始在中國以外尋求生産據點。

當勞動密集型的組裝産業離開中國時,中國將生産什麼?又將出口什麼?將鴻海組裝的「iPhone」拆開來看,部件都是日本、南韓和台灣廠商的。而將組裝業務轉移到中國的南韓、台灣和日本廠商,通過向中國出口半導體和液晶等電子部件,賺到了貿易順差。

中國能不能也把産業重心從組裝業務轉向部件製造業務呢?遺憾的是中國還沒有培育出強大的半導體企業,液晶等面板業務也落後於人。再看看汽車産業,世界各大汽車巨頭雖然不斷在中國擴大生産基地,但目的是在中國市場銷售。中國的汽車出口量僅佔産量的5%。

當然,中國政府正在努力擴大中國的産業領域。預計今後也將正式開始電子核心部件和汽車的出口業務。不過,這並非一朝一夕就能實現的,需要花費一定的時間。可以説這正是對中國忽略自主産業培育、通過引進外資來換取高速發展的懲罰。

一方面,外企對中國的定位正從製造基地向銷售基地轉變。眼光敏銳的台灣企業如今正在中國展開便利店、咖啡店等零售服務業的投資攻勢。隨著消費的增長,中國的進口也肯定會繼續增長。而出口的增長放緩和進口的增長將會縮小中國的貿易順差,因此中國將於數年後出現貿易逆差的觀點也並非空穴來風。

陷入貿易赤字的中國該如何辦?中國可以選擇利用投資收益來搞活經濟。日本雖然也出現了貿易赤字,但日本正在向新的經濟結構轉型,利用海外投資收益來支撐。如果中國也能取消對人民幣交易的限制、鼓勵企業和個人進行海外投資,然後利用投資收益來填補貿易赤字的話,就可以解決問題。

中國經濟一直在全速追趕歐美日。在不到30年的時間裏,從以農業為基礎的社會很快進入了工業社會,而如今又開始向消費型社會轉變。也許只有進一步提高轉變産業結構的速度,才能確保中國屹立不倒。

在成為消費大國之後,向金融和投資大國的轉變在等著中國。雖然金融領域的改革一直遲遲沒有展開,但對於步步緊逼的貿易赤字的恐懼有望成為改革的推動因素。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||