美國商務部長羅斯的今昔與中美摩擦

2018/04/25

梶原誠:面對美國以智慧財産權侵犯為由的對華制裁草案的産品清單,熟悉中國企業的香港機構投資者的一名高管感到緊張。

「美國瞄準的是以工業機器人為首等中國企業仍然薄弱的行業。中國企業將不得不從日本、德國和南韓等世界各國進口産品核心的零部件。如果美國遏制這些行業的成長,負面影響將波及全球」。

在做準備的投資者不僅是這名高管。在川普宣佈開徵懲罰性關稅的3月22日之後,觀察這一時間的股價走勢可知,日經平均指數在暴跌後反彈上漲2%,但向中國企業供應機器人核心零部件的安川電機下跌4%。中國為最大出口國的南韓的綜合股價指數也以高科技為中心僅下跌了1%。

中美的貿易戰是全世界的威脅。更何況川普讓市場如此動盪尚屬首次。面對川普大相徑庭的言行,全球資金難以看透其真實意圖。

在這種局面下,有一位美國官員值得特別關注。那就是商務部長威爾伯·羅斯(Wilbur Ross)。美國的商務部長經常被稱為「美國産品的推銷員」,但是羅斯的存在感與眾不同,在白宮和總統的關係也十分密切,是一名以邏輯性談吐而聞名的80歲前投資家。

仔細觀察羅斯的一言一行,川普政府在貿易政策上的真正意圖將浮出水面。

|

在總統選舉前的2016年9月,羅斯作為川普的選舉參謀,與現任貿易和製造業政策辦公室負責人納瓦羅共同執筆的報告是我們現在應該認真閱讀的「參考書」。這份報告首先強調了國內生産總值(GDP)的定義公式,「(GDP)取決於4個因素,消費、政府支出、投資增速、以及凈出口」。

美國背負貿易逆差,凈出口為負。如果減少貿易逆差,GDP將隨之改善,就業也將增加。川普將這些定位為政策的基礎。

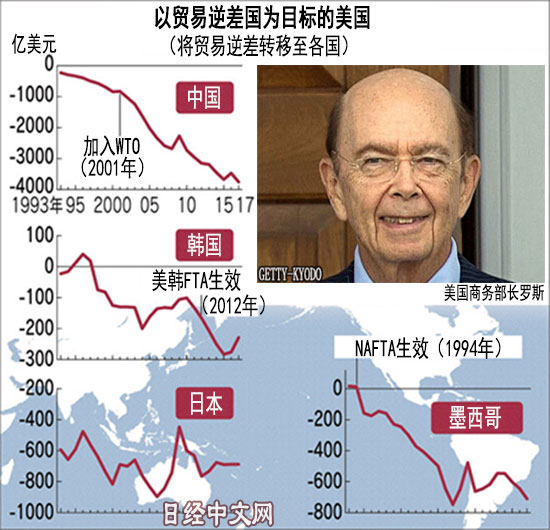

美國具體是如何行動的呢?2017年10月,羅斯根據上述資料在美國報紙上撰文批評了過去的貿易政策。柯林頓政府在1990年代推進的北美自由貿易協定(NAFTA)、中國加入世界貿易組織(WTO)、以及大選競爭對手希拉蕊·柯林頓在國務卿時期推進的美韓自貿協定,被羅斯稱為擴大貿易逆差的「歷史上最糟糕的3大貿易政策」。羅斯攻擊希拉蕊:「甚至試圖通過跨太平洋夥伴關係協定(TPP)」。

川普政府的貿易政策是對這些「失策」的根本性改變。不僅宣佈退出TPP,還啟動了NAFTA和美韓自貿協定的重新談判。

接下來是中國。羅斯在上述資料中稱「中國是最大的貿易騙子,也是美國最大的貿易逆差來源國」,將矛頭指向了中國。羅斯分析稱中國經濟依賴美國市場,因此雙邊談判是有利的,並預告要將關稅作為「談判的工具」。美國與中國的交鋒簡直就像資料中寫的一樣展開。此外,美國對存在巨大貿易逆差的日本和德國的壓力或許也將加強。

但是,從羅斯作為著名投資者參與的投資案例中卻浮現出了完全相反的思路。給羅斯帶來財富和名聲的正是利用經濟全球化的多次商業決斷。

羅斯一直在全球範圍內收購虧損企業,重組之後使其實現增長,然後獲取投資收益。羅斯將破産的美國大型鋼鐵企業進行整合,在2005年出售給拉克希米·米塔爾(Lakshmi Mittal)領導的荷蘭企業,組成了全球最大的鋼鐵企業。這就是現在的安賽樂米塔爾。

此外,積極利用貿易自由化也是羅斯的投資特色。羅斯旗下的紡織企業在2001年中國加入WTO之後,在中國建廠向全球服裝企業供應産品。羅斯在越南也進行了投資。他在2015年的演講中強調,鞋等越南産品將因為TPP對美出口增加,對中國構成威脅。

「即使美國走上保護主義,轉移到中國的紡織領域的就業機會也回不來。如果限制中國産品的進口,企業只會不斷遷往越南、乃至非洲」,這是羅斯在2008年的反保護主義言論。從這一表態很難想像他如今的姿態。這也是美國走向內傾主義的一個縮影。

美國當前的貿易政策思路有2個極限。首先,缺乏長遠眼光。根據GDP的定義公式,如果美國減少貿易逆差,目前的GDP將增加。但是,貿易夥伴國的順差和GDP也將減少。購買力將隨之下降,美國的出口將不斷減少。

這種短期主義是因為日趨嚴重的貧富差距問題等導致美國民粹主義加強,同時也有11月中期選舉的原因。但是,將貿易作為威脅的手段是危險的。貿易佔世界GDP的比率從1990年的14%升至2017年的22%,全球貿易停滯造成的衝擊難以估量。

另一個極限是僅憑美國無法解決問題。經濟上的「美國獨強時代」正在終結,日趨自信的中國不可能輕易接受美國的主張。美國為何不與日歐共同應對中國呢?在智慧財産權和網路技術方面,日本和德國都是美國的夥伴。

「僅為美國GDP的0.3%」,4月4日羅斯在電視上解釋中國報復性關稅的規模,試圖安撫動盪的市場。但是,大而化小是危險的。2008年雷曼危機之後,各國擯棄保護主義的誘惑,試圖像TPP一樣打開國門,以渡過難關。面對正試圖以完全相反姿態化解問題的美國,市場感到戰戰兢兢。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)評論員 梶原誠

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。