日本人的萬聖節(下)年輕人因何「瘋狂」?

2018/11/16

萬聖節,一個徹頭徹尾的西方傳統節日,然而卻在日本實現了「脫胎換骨」。在被融入當地文化後,它正以「扮裝盛會」的形式紮根日本,並不斷發展和進化。然而,近年來,在萬聖節前夜等,身著奇裝異服的年輕人聚集到澀谷街頭,在徹夜狂歡的同時亂扔垃圾、破壞車輛、侵擾居民和商鋪、騷擾女性等也成為日本的一個社會問題凸顯。

|

| 澀谷街頭一名男性從車頂跳下(10月29日淩晨,KYODO) |

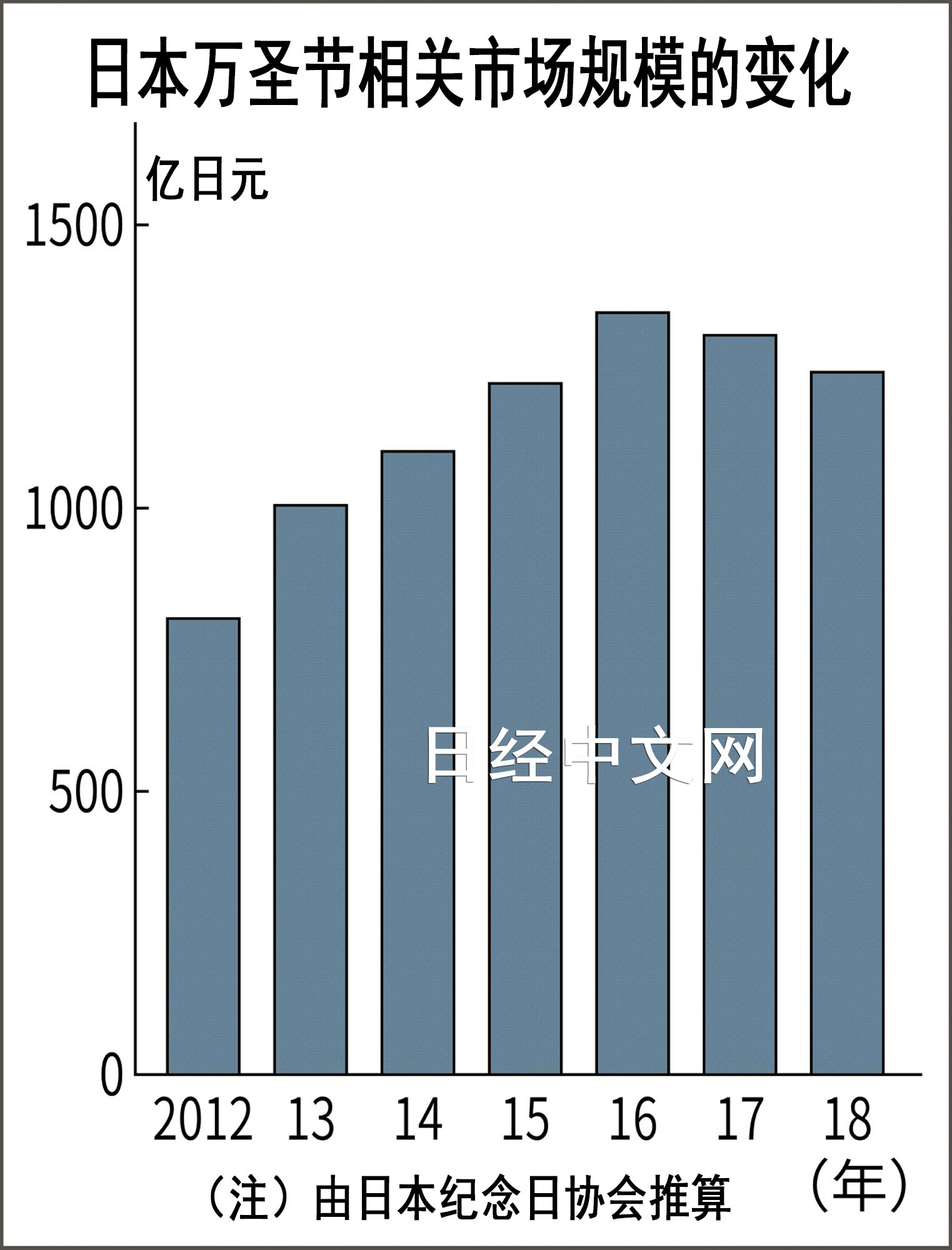

據日本警視廳澀谷警署透露,在今年剛剛過去的萬聖節前夜,澀谷周邊動用了數百名警力維持秩序,並以涉嫌「癡漢行為」、「盜竊」等逮捕了總共13人。日本紀念日協會的統計顯示,日本萬聖節相關市場規模雖然截至2016年持續擴大,但在之後卻轉向縮小。從2018年的相關市場規模來看,已經比2017年減少了5%。作為社會問題的凸顯被認為也在導致整體市場規模的縮小。

萬聖節在日本為何會從「扮裝盛會」走向「混亂」?在外國人看來一向注重禮儀,文明守紀的日本人又為何在萬聖節之夜變得如此瘋狂呢?日經中文網通過整理和匯總《日本經濟新聞》以往的報道,探尋其中緣由?

|

「扮裝的力量」——Cosplay Power

首先,萬聖節活動如此受到日本年輕人的喜愛的一大原因來自於扮裝,或者説Cosplay(角色扮演)的力量。

眾所週知,日本人對動漫及遊戲的熱愛程度非同一般。這自然也催生了日本獨特的扮裝或者説Cosplay文化。年輕人將自己打扮成與動漫、遊戲中登場的一模一樣的人物,通過打破日常、尋找超越現實的自我存在。

|

| 扮裝參加萬聖節活動的日本年輕人(川崎市,2018年10月,reuters) |

「幫我拍張照」,因為是化身為大家所熟悉的人物,所以無需自我介紹,也不必害羞和顧慮,即便是從未謀面的他人也能立刻搭話、進行交流並成為朋友。扮裝無疑具有將陌生人連接到一起的作用。另一方面,扮裝也給年輕人提供了一個讓自我「沉睡的能力」得以覺醒的機會和力量。在這一背景下,萬聖節自然也成為了年輕人在一年中少有的擺脫現實、釋放自我的絕佳機會和舞臺。

出生於瑞士的日本文化研究者Herbert Plutchow 在2006年給日經新聞的寄稿中寫道「節慶活動無非就是扮裝。其行為也會變得異常。無論在任何節慶活動中,‘非日常’都會臨時支配社會。人們也將借此釋放壓力。」

曾獲得日本文學獎項「直木獎」的日本年輕女作家柚木麻子在給日經新聞的寄稿中有一段很精闢的分析。

她寫道:「(在日本)無論是面向什麼樣年代的人群,打開雜誌你就可以發現,其中介紹的清一色都是顯瘦的、不太張揚的、不問男女都會喜歡的服飾。在(日本)娛樂圈裏,也是那些不造作、率真、不戴假面的藝人等最受歡迎。為了提防被嘲笑、不失誤,誰都無時無刻顧及周圍,檢點自身。在這樣的情況下,敏銳的感受到時代重壓的年輕一代希望通過穿上堪稱荒唐的服裝徹底‘改頭換面’,毫無保留的展現自身的行為或許也無可厚非。乍看是他們在歌頌人生,但事實似乎是無形的壓力讓他們在一旦獲得機會的時候就超出必要的放飛自我。」

「我喜歡引人注意」

那麼,萬聖節前夜聚集到作為他們心目中「聖地」的澀谷的日本年輕人自己又是怎麼説的呢。日經新聞在2016年實施了實地採訪。

|

| 打扮成人們熟悉形象的年輕人(2018年,10月) |

10月31日,在澀谷車站前的八公廣場。到東京工作第2年的大野慎太郎(20歲)是第1次參加萬聖節活動,當天他裝扮成了英國插畫家創作的兒童繪本《威利在哪?》(Where's Wally?)的主人公威利。其突出的形象就是紅白相間條紋的T恤和頂著紅球的紅白色絨線帽。當他在廣場遇到和自己裝扮一模一樣的一群人時,立刻上前舉手擊掌。大野笑著説「扮裝的話,即使是不認識的人也能像朋友一樣交流。還可以釋放工作的壓力,感到很高興。」

「看到朋友在SNS(社交網站)上傳的照片,感覺一定很開心所有就來了」,來自橫浜的21歲女大學生則沉浸在和朋友們歡樂的自拍過程中,她穿著半袖的白色連衣裙,完全化身為「白雪公主」。「再冷也想扮個可愛的角色」,她一臉滿足的説。

第三次參加這樣活動的21歲女大學生上沼百惠説「我喜歡引人注意。在FACEBOOK等分享後被朋友點讚和誇獎是件快樂的事,和朋友能在這裡嬉鬧也很開心」。

「另一個自己」與「從眾心理」

不過這樣的「自我放飛」有時也會失控,走向過激,甚至造成混亂。對於這樣的活動為何會走向混亂,日本的專家提出了各自的見解。

日本東洋大學的戶梶亞紀彥教授(研究感情心理學)從扮裝、化粧等萬聖節的最大特點著手進行了分析。他指出,扮裝等伴隨著匿名性,變身為與平時不同的自己的年輕人容易採取更大膽的行動。這樣的年輕人聚集到一起,在狂歡的臨場感中情緒進一步高漲,並與周圍人採取相同的行動。這其中産生了情感相互傳染的「從眾心理」。戶梶教授進一步分析稱,人在興奮的狀態下判斷力會變得遲鈍,同時容易像「看足球賽時‘造人浪’」一樣,産生如果不與周圍採取一樣行動就不行的心理。

研究人類心理的日本「Halmek擅於生活研究所」的梅津順江所長認為「現今的日本社會沒有一個提供年輕人可以釋放自身積累的能量的場所。因此(萬聖節)成為了一年一度釋放壓力的盛會」,她同時指出「在現實中缺失聚集場所的年輕人們通過社交網路等聚攏朋友,然後尋求將澀谷作為聚集地。這種趨勢正在形成。」

梅津所長分析稱,日本年輕人在1960年代也曾掀起過學生運動熱潮,但與現在年輕人製造的混亂在性質上完全不同。她進一步提出看法稱「(當年的)的學生運動是高舉正義旗幟,由作為知識層的學生向‘敵人’發起的反對運動。而如今是年輕人主動扮裝,將自己置身於超出日常的空間,探尋與平時不同的另一個自己的機會。」

|

| 萬聖節的澀谷街頭(2018年,10月) |

日本人的萬聖節何去何從?

萬聖節在日本被融入「扮裝文化」後實現了獨自的發展和進化,如今還在向包括中國在內的亞洲各國滲透。另一方面,近年來它原本的「文化盛會」的特質卻在日本逐漸走向扭曲和失控。其背後存在年輕人本身的心理等諸多問題,但該如何為年輕人提供更多表現和施展才華的舞臺,給年輕人「減負減壓」,如何讓文化活動朝著積極的方向傳承和發展,這些似乎也是值得包括日本在內的各國深思的問題。日本萬聖節「扮裝盛會」今後是否會從「瘋狂」回歸理智,除了年輕人外,似乎還是對整個日本社會的考驗。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

- 相關新聞