隱藏在蘋果背後的陷阱

2012/08/23

美國蘋果公司的總市值在8月20日達到了6235億美元,打破美國微軟1999年底創下的紀錄。「iPhone」新機型引發市場期待、買盤洶湧而至。不過,隨著智慧手機的普及,價格競爭日趨激烈。如何同時兼顧銷量擴大和品牌維持,已成為蘋果亟待解決的問題。

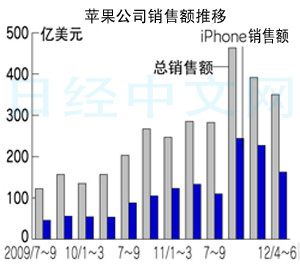

蘋果總市值創紀錄的功臣是iPhone。以橫跨年底商戰的10~12月為例,2011年與2009年相比,同期總銷售額和純利潤分別擴大至約3倍和3.9倍,其中iPhone的銷售額約為09年同期的4.4倍,在總銷售額中的佔比由36%(09年)提高至53%(11年),由此可見其貢獻度之大。

此外,從蘋果與南韓三星電子的專利訟訴中也可以發現iPhone的利潤率很高。美國聯邦地方法院提交的資料顯示,截至2012年3月底的2年裏,iPhone的毛利潤率高達49~58%,平板電腦「iPad」的毛利潤率為23~32%。iPhone的利潤率是iPad的2倍左右。

可以説,高利潤率的iPhone銷量猛增一直在支撐著蘋果的利潤增長和股價上揚,不過這一增長引擎也很可能成為蘋果的死穴。

支撐iPhone高利潤率的是「貴也好賣」的品牌實力。如果把因為易用性和獨特設計而暢銷比作汽車的一隻車輪,那麼另一隻車輪就是軟體開發人員提高産品魅力、增加軟體種類、提高用戶滿意度。

也就是説,一旦銷量增長停滯,吸引軟體開發人員的能力弱化,兩個「車輪」都將停止轉動,原本「貴也好賣」的品牌很可能淪落為「便宜也賣不出去」的品牌。

例如,在智慧手機需求猛增的中國市場。雖然iPhone銷量不斷增長,但中國廠商正相繼推出價格低廉的智慧手機,産品品質也越來越高,因此蘋果要想在中國獲得很高的份額也將越來越難。

從全球市佔率方面,蘋果和三星正在激烈爭奪第一,在作業系統份額方面,被三星採用的谷歌「安卓」系統遠遠超過蘋果。

如果蘋果想要擴大軟體市佔率,必須進一步普及iPhone。但是,如果在已開發國家和新興經濟體,高收入群體的購買需求告一段落,在新興經濟體和發展中國家,蘋果將面臨著産品價位過高的現實。

在不犧牲利潤增長的前提下實現銷量增長,蘋果今後還能做得到嗎?近期發售的iPhone新機型在年底商戰中的表現將成為試金石。

(岡田信行 於矽谷)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

此外,從蘋果與南韓三星電子的專利訟訴中也可以發現iPhone的利潤率很高。美國聯邦地方法院提交的資料顯示,截至2012年3月底的2年裏,iPhone的毛利潤率高達49~58%,平板電腦「iPad」的毛利潤率為23~32%。iPhone的利潤率是iPad的2倍左右。

可以説,高利潤率的iPhone銷量猛增一直在支撐著蘋果的利潤增長和股價上揚,不過這一增長引擎也很可能成為蘋果的死穴。

支撐iPhone高利潤率的是「貴也好賣」的品牌實力。如果把因為易用性和獨特設計而暢銷比作汽車的一隻車輪,那麼另一隻車輪就是軟體開發人員提高産品魅力、增加軟體種類、提高用戶滿意度。

也就是説,一旦銷量增長停滯,吸引軟體開發人員的能力弱化,兩個「車輪」都將停止轉動,原本「貴也好賣」的品牌很可能淪落為「便宜也賣不出去」的品牌。

例如,在智慧手機需求猛增的中國市場。雖然iPhone銷量不斷增長,但中國廠商正相繼推出價格低廉的智慧手機,産品品質也越來越高,因此蘋果要想在中國獲得很高的份額也將越來越難。

從全球市佔率方面,蘋果和三星正在激烈爭奪第一,在作業系統份額方面,被三星採用的谷歌「安卓」系統遠遠超過蘋果。

如果蘋果想要擴大軟體市佔率,必須進一步普及iPhone。但是,如果在已開發國家和新興經濟體,高收入群體的購買需求告一段落,在新興經濟體和發展中國家,蘋果將面臨著産品價位過高的現實。

在不犧牲利潤增長的前提下實現銷量增長,蘋果今後還能做得到嗎?近期發售的iPhone新機型在年底商戰中的表現將成為試金石。

(岡田信行 於矽谷)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。