台灣經濟尋求擺脫依賴大陸和IT

2012/09/13

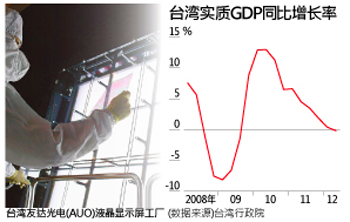

台灣對增長放緩的擔憂正日趨高漲。7月末發佈的今年4~6月實際地區生産總值(GDP、速報值)較去年同期下滑了0.16%,時隔2年零9個月轉為了負增長,下滑速度令人吃驚。台灣行政院長陳衝在同一日甚至表示從沒想到會出現負增長。8月中旬發佈的確定值為下降0.18%,情況進一步惡化,經濟前景擔憂正在加劇。

台灣經濟放緩的原因在於,「大陸」和「IT(資訊技術)」這兩大支撐台灣經濟的引擎出現了減速。台灣8月的出口額為247億美元,較去年同期下降4.2%。已經連續6個月低於去年。按地區觀察1~8月的出口情況可以發現,佔整體約3成的對大陸出口下降了8.7%。而從行業來看,作為主要支柱的半導體等電子産品則下降了4.0%。

馬英九自2008年5月就任以來,一直在尋求改變2000~2008年陳水扁造成的兩岸對立情緒。2008年,在航空領域開通了定期直航航線,2010年,大陸和台灣之間簽署並實施了旨在建立自由貿易區的海峽兩岸經濟合作框架協議(ECFA)。台灣企業通過在大陸進行低成本生産和擴大出口來實現經濟發展的態勢日趨明顯。

不過,由於受歐洲債務危機等影響,大陸經濟正逐步放緩。大陸4~6月的經濟增長率僅為7.6%,時隔約3年首次「破8」。從台灣進口零件、然後在大陸組裝成最終産品進而出口的模式帶來的需求也隨之出現了萎縮。

此外,IT相關産業也面臨著嚴峻挑戰。雖然智慧手機等移動終端需求仍然堅挺,但個人電腦和液晶電視等最終産品和相關零件需求則出現了減少。大陸原材料和零件等上流産業不斷發展壯大,因此對台灣的進口需求也在萎縮。

此外,在技術通用化趨勢不斷發展的産品領域,因台灣與南韓及大陸展開增産競爭,價格下滑明顯。在台灣的大公司中,持續虧損的半導體DRAM、液晶面板、太陽能電池以及發光二極體(LED)甚至被稱為「四大慘業」。

在危機感的推動下,馬英九政府已經開始推行業務多樣化戰略。馬英九政府在繼續維持以對中國大陸地區為核心的基本戰略的同時,還將積極啟動旨在與美國和東南亞等其他和地區簽署自由貿易協定(FTA)的談判。

此外,馬英九在6月下旬表示台灣産業結構過於偏重IT領域,應該儘快加以改變。強調要加快培育自然能源、醫療以及生物等新産業。

不過,由於「大陸」和「IT」這2大引擎一直在高速運轉,因此很難迅速改弦易轍。台灣工業技術研究院院長徐爵民稱,新産業的培育也「將花費10~20年時間」,因此不會立竿見影。而自身努力也存在極限,因此在當前,台灣經濟仰仗大陸和IT復甦的情況仍將持續。關注日經中文網新浪微網誌

(山下和成)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

台灣經濟放緩的原因在於,「大陸」和「IT(資訊技術)」這兩大支撐台灣經濟的引擎出現了減速。台灣8月的出口額為247億美元,較去年同期下降4.2%。已經連續6個月低於去年。按地區觀察1~8月的出口情況可以發現,佔整體約3成的對大陸出口下降了8.7%。而從行業來看,作為主要支柱的半導體等電子産品則下降了4.0%。

馬英九自2008年5月就任以來,一直在尋求改變2000~2008年陳水扁造成的兩岸對立情緒。2008年,在航空領域開通了定期直航航線,2010年,大陸和台灣之間簽署並實施了旨在建立自由貿易區的海峽兩岸經濟合作框架協議(ECFA)。台灣企業通過在大陸進行低成本生産和擴大出口來實現經濟發展的態勢日趨明顯。

不過,由於受歐洲債務危機等影響,大陸經濟正逐步放緩。大陸4~6月的經濟增長率僅為7.6%,時隔約3年首次「破8」。從台灣進口零件、然後在大陸組裝成最終産品進而出口的模式帶來的需求也隨之出現了萎縮。

此外,IT相關産業也面臨著嚴峻挑戰。雖然智慧手機等移動終端需求仍然堅挺,但個人電腦和液晶電視等最終産品和相關零件需求則出現了減少。大陸原材料和零件等上流産業不斷發展壯大,因此對台灣的進口需求也在萎縮。

此外,在技術通用化趨勢不斷發展的産品領域,因台灣與南韓及大陸展開增産競爭,價格下滑明顯。在台灣的大公司中,持續虧損的半導體DRAM、液晶面板、太陽能電池以及發光二極體(LED)甚至被稱為「四大慘業」。

在危機感的推動下,馬英九政府已經開始推行業務多樣化戰略。馬英九政府在繼續維持以對中國大陸地區為核心的基本戰略的同時,還將積極啟動旨在與美國和東南亞等其他和地區簽署自由貿易協定(FTA)的談判。

此外,馬英九在6月下旬表示台灣産業結構過於偏重IT領域,應該儘快加以改變。強調要加快培育自然能源、醫療以及生物等新産業。

不過,由於「大陸」和「IT」這2大引擎一直在高速運轉,因此很難迅速改弦易轍。台灣工業技術研究院院長徐爵民稱,新産業的培育也「將花費10~20年時間」,因此不會立竿見影。而自身努力也存在極限,因此在當前,台灣經濟仰仗大陸和IT復甦的情況仍將持續。關注日經中文網新浪微網誌

(山下和成)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。