再見吧,安倍經濟學

2020/09/14

梶原誠:決定安倍繼任者的日本自民黨總裁選舉在9月14日進行,官房長官菅義偉佔據優勢,股市也在逐步認同菅義偉政權誕生這一預期。

「當然是股價啊,愚蠢!」用美國總統選舉的風格來描述菅義偉的政策,可以總結為這句話。菅義偉在演説中,以股價上漲創造了就業機會等為依據,強調「將負起責任,繼承安倍經濟學」。下一任首相的最有力候選人將股價視為自己的「成績冊」,是美國股市開始下跌的情況下日本股票仍保持穩定的原因之一。

但情況不容樂觀。「貨幣寬鬆→日元貶值→股價上漲」的引擎已失去以往的光輝。

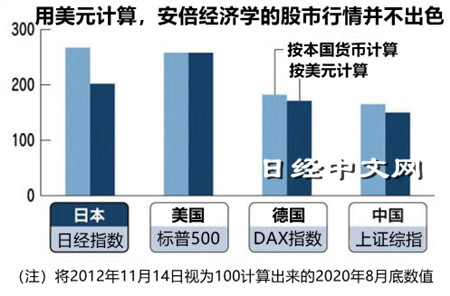

外國投資者在日本股市交易中佔60%,在他們看來,日本股市並沒怎麼上漲。如果將日本前首相野田佳彥提出解散眾議院的2012年11月14日視為「安倍經濟學行情」的起點,那麼日經平均股價指數上漲2.7倍,漲幅超過美國,但以美元計算的話,漲幅降為2倍。低於美國,與德國和中國的差距也縮小。

|

在安倍執政的7年零8個月的時間裏,作為「救命裝置」對多次面臨不利局面的安倍起到支撐作用的是股價上漲。如果下一任日本首相想通過股價上漲來穩定政權的話,只能走捷徑。「企業的股價上漲,家庭資産受益,促進消費」,這種方法並不僅僅是安倍經濟學的功能表上才有。

首先是企業。當問及日本經濟的弱點時,投資者十有八九會回答「生産效率低」。換言之,就是「企業的利潤率低」。

捲土重來的關鍵在於佔上市企業半數以上的「東京企業」的改革。日經NEEDS的數據顯示,2019年度總部位於東京的企業的毛利率為24%,遠遠遜色於京都企業的33%。總市值方面,在安倍經濟學股市行情中,京都企業增加到了4倍,而東京企業只有2.4倍。

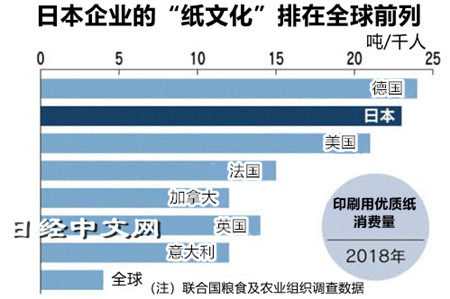

我過去曾經指出東京企業利潤率不高的原因之一是「霞關成本」(譯者注:霞關為日本中央省廳所在地),也就是應對政府的成本。典型代表就是政府機構強迫企業負擔的「紙張和印章文化」。聯合國糧食及農業組織(FAO)的數據顯示,2018年日本辦公用紙(印刷用優質紙)的消耗量為每千人23噸,在調查的161個國家和地區中排名第6,可謂「用紙大國」。

|

主張設立「數位廳」的菅義偉等人也以克服新冠疫情中暴露出來的弱點為目標。即便如此,以投資者的目光來看,相關舉措仍然不夠。只有根除紙文化反映出來的企業依賴政府的風氣,才能切實感受到改革。

在日本平成時代「失去的30年」裏,拖累股市的是電力、銀行和基建。這些行業是受規定保護、受益於公共事業的行業。政府的改革壓力是有效的,前幾天菅義偉一句「地方銀行過多」,引發市場對銀行重組的期待,使得地方銀行的股價暴漲,由此就可見一斑。這三個行業因為過於依賴政府,此前一直作為與革新不沾邊的行業而被市場拋棄。

其次是家庭經濟。要讓超過1800萬億日元的金融資産流入股市等投資,必須有「擺脫通貨緊縮」的宣言。儘管新冠危機導致對通貨緊縮的擔憂增強,但在8日的競選演説中,沒有一位總裁候選人表明「擺脫通貨緊縮」的決心。在通貨緊縮的情況下,存錢比進行價格會下跌的投資更有利,因此資金不會流入股市等。

而且日本也沒有足夠的高品質金融産品讓家庭購買。日本有一件令人尷尬的事情。經濟合作與發展組織(OECD)2017年公佈了主要國家人民的金融知識調查結果。

日本「分散投資」的分數低於平均值。日本人回答不出「股市投資信託比投資1隻股票更安全」這樣的話。但也有分析認為,「日本人對股市投資信託沒有好印象,因此做出這樣的回答也在情理之中」。

「野村日本股市戰略基金」2000年設立之後不久籌集金額就達到1萬億日元,讓日本的投資文化呈現出發展態勢,但因為管理業績低迷,贖回金額增加,如今只剩下500億日元。金融廳剛剛提出了資産管理行業的改革政策。如果像1990年代末的「金融大變革」那樣虎頭蛇尾的話,將會帶來麻煩。

下一任日本首相的運氣不錯。在世界經濟從低谷向上好轉的時期接過接力棒,而且美國偉大投資家華倫·巴菲特已下定決心大量買入日本多家商社的股份。

美國股市給人以過熱的感覺,而美國市場相關人士則對日本股市充滿期待,認為日本政治和企業經營發生變化後,日本股市的低估值將會獲得修正。美國投資雜誌《巴倫》(Barrons)稱「日出之地迎來了黎明」,借機介紹了大金工業、基恩士(Keyence)、牧田等龍頭股。

不過,正如今年春季拋售了美國航空股所展現的那樣,巴菲特的聰明之處在於,如果投資前提發生變化,將會毫不留情地拋出。那樣的話,將會對所有日本股市造成沉重打擊。

要想獲得巴菲特的信任,還要考慮修正安倍經濟學。很多相關人士都在研究的一個案例是,香港政府上世紀90年代末用救市購入的股票創建了ETF(交易型開放式指數基金),井然有序地出售給了投資者。很多人批評日本銀行大量購買ETF導致股價扭曲,市場上對「善後」的期待逐漸高漲。

石破茂提出了「大調整」理念。如果菅義偉過於執著于繼承安倍經濟學,將會重蹈因厭惡變化而無法應對泡沫經濟崩潰的「日本社長」的覆轍。「再見吧,安倍經濟學」,市場正在期待能説出這句話的新鮮政策。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)評論員 梶原誠

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。