中國對日本展開的「三戰」

2013/02/06

日本安倍政權將中日關係定位為「最為重要的雙邊關係之一」。日本公明黨代表山口那津男和前首相村山富市相繼訪華等舉動,中日關係改善的道路逐漸鋪平。但尖閣諸島(中國名:釣魚島)問題仍讓兩國關係對立,中國海監船進入日本主張的領海等緊張局面則也在持續,中國在2003年將「輿論戰、心理戰、法律戰」納入軍隊重要作戰,面對這「三戰」,日本政府顯得一籌莫展。 (桃井裕理)

▼輿論戰

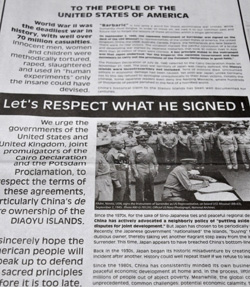

《請尊重他簽署的文件!》——去年12月1日,美國《紐約時報》出現了這樣的標題。該整版廣告的內容是「根據《開羅宣言》和《波茨坦公告》,釣魚島已經返還中國」。

版面中央的照片是1945年9月在「密蘇里」號戰艦上簽署日本投降文件、當時的美國太平洋艦隊總司令尼米茲。12月1日是1943年美、英以及中華民國首腦發表《開羅宣言》的日子。廣告發佈者是中國的民間團體等。據中國媒體《新京報》報道,加上在英國《泰晤士報》刊登的廣告,費用總計為100萬元。

中國已經在全球範圍內展開輿論戰。去年9月28日,中國政府旗下的英文報紙《中國日報》在《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《洛杉磯時報》上刊登「釣魚島是中國領土」的整版廣告以及彩色的跨版廣告。在非洲、中南美和東歐,中國也相繼刊登了報紙廣告。此外,駐在各國的中國大使也紛紛在當地電視和報紙上主張中國擁有主權。

在這樣的背景下,一直宣稱「尖閣諸島不存在領土主權問題」、採取靜觀態度的日本政府也開始通過駐外使領館宣傳日本的觀點。「正在腳踏實地持續向各國媒體和專家進行説明。在歷史和法理上,日方主張都非常清楚,只要切實加以説明,肯定將得到理解」,日本外務省高管這樣強調。據介紹,在日本的努力下,在報道時曾偏袒中國的媒體轉為依據日本的主張重新進行報道的案例也有所增加。

2012年度,日本外務省有關保衛領土的公關等方面的對策費用約為4億日元,其中大部分用於北方領土和竹島(南韓名:獨島)。2013年度日本外務省提出了增長2倍,約8億日元的預算,但有觀點認為與中國的宣傳預算相比,仍有很大差距。大利亞政府的安全保障智囊指出:「中國的宣傳已經奏效,越來越多人認為,尖閣諸島的對立是由日本最先引發的」。

▼心理戰

中國在輿論戰的基礎上實施的是心理戰。中國國家海洋局的飛機於去年12月進入日本主張的領空,隨後日本自衛隊飛機緊急出動。中國的軍用飛機也頻繁接近日本主張的領空。日本前防衛相森本敏警告稱:「中國正在製造和利用‘日本方面一直在進行挑釁’的藉口。雖然加強警戒監視體制非常必要,但日本方面不能採取(警告射擊等)行動給中國藉口」。

在使緊張升級的同時,中國也邀請山口那津男和前首相村山富市等要人訪華,顯示出友好氛圍。有分析認為此舉意在促使日本輿論承認存在領土問題,贊同展開對話和磋商。

▼法律戰

此外,中國還利用與日本有別的論點展開了法律戰。該戰略意在凸顯《聯合國憲章》和戰後國際秩序。

中日外交人士透露,「去年9月以後,黨中央指示媒體和駐外使領館,在尖閣諸島問題上,要以歷史問題為中心展開宣傳」。而轉折點是去年9月27日。當日中國外交部長楊潔篪在聯合國大會發表了演講。

楊潔篪在演講中表示日本所謂的「國有化」侵犯了中國的主權,是對世界反法西斯戰爭成果的公然否定,是對戰後國際秩序和《聯合國憲章》的嚴重挑戰,主張「第二次世界大戰結束後,根據《開羅宣言》和《波斯坦公告》等國際文件,釣魚島等島嶼同被日本侵佔的其他中國領土一起回歸中國」。不少觀點認為楊潔篪提及《聯合國憲章》的原因在於「敵國條款」的存在。

所謂「敵國條款「,指的是《聯合國憲章》的第53條、第77條和第107條。其內容是如果日德意等第2次世界大戰時同盟國的敵國反對戰爭已經確定的事項或者再次發起侵略行動,聯合國成員國可不經安理會許可直接進行軍事制裁。根據楊潔篪所稱已經返還中國的主張,中國的軍事行動可獲得正當理由。

日本政府在提及敵國條款時稱,「日本已經不應適用於該條款」。過去的軸心國日本和德國如今作為聯合國成員國發揮著重要的作用。在聯合國內部,認為該條款「落後於時代」的看法也非常普遍。1995年的聯合國大會通過決議,將啟動刪除該條項的工作。因為認為如今不會有國家再使用作為歷史遺物的「敵國條款「。

不過,要修訂《聯合國憲章》,需要全部成員國的3分之2以上的表決,並需要包括安理會所有常任理事國在內的成員國的3分之2以上的通過。由於上述程式尚未取得進展,敵國條款如今仍然保留在《聯合國憲章》中。作為國際條約,不管內容如何不符合實際情況,只要相關條款不完全刪除,就將持續發揮效力。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

▼輿論戰

《請尊重他簽署的文件!》——去年12月1日,美國《紐約時報》出現了這樣的標題。該整版廣告的內容是「根據《開羅宣言》和《波茨坦公告》,釣魚島已經返還中國」。

|

| 12年12月1日《紐約時報》刊登的意見廣告 |

中國已經在全球範圍內展開輿論戰。去年9月28日,中國政府旗下的英文報紙《中國日報》在《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《洛杉磯時報》上刊登「釣魚島是中國領土」的整版廣告以及彩色的跨版廣告。在非洲、中南美和東歐,中國也相繼刊登了報紙廣告。此外,駐在各國的中國大使也紛紛在當地電視和報紙上主張中國擁有主權。

在這樣的背景下,一直宣稱「尖閣諸島不存在領土主權問題」、採取靜觀態度的日本政府也開始通過駐外使領館宣傳日本的觀點。「正在腳踏實地持續向各國媒體和專家進行説明。在歷史和法理上,日方主張都非常清楚,只要切實加以説明,肯定將得到理解」,日本外務省高管這樣強調。據介紹,在日本的努力下,在報道時曾偏袒中國的媒體轉為依據日本的主張重新進行報道的案例也有所增加。

2012年度,日本外務省有關保衛領土的公關等方面的對策費用約為4億日元,其中大部分用於北方領土和竹島(南韓名:獨島)。2013年度日本外務省提出了增長2倍,約8億日元的預算,但有觀點認為與中國的宣傳預算相比,仍有很大差距。大利亞政府的安全保障智囊指出:「中國的宣傳已經奏效,越來越多人認為,尖閣諸島的對立是由日本最先引發的」。

▼心理戰

|

| 12年12月進入日本主張領空的中國海監飛機(日本海上保安廳提供) |

在使緊張升級的同時,中國也邀請山口那津男和前首相村山富市等要人訪華,顯示出友好氛圍。有分析認為此舉意在促使日本輿論承認存在領土問題,贊同展開對話和磋商。

▼法律戰

此外,中國還利用與日本有別的論點展開了法律戰。該戰略意在凸顯《聯合國憲章》和戰後國際秩序。

中日外交人士透露,「去年9月以後,黨中央指示媒體和駐外使領館,在尖閣諸島問題上,要以歷史問題為中心展開宣傳」。而轉折點是去年9月27日。當日中國外交部長楊潔篪在聯合國大會發表了演講。

|

| 12年9月中國外長楊潔篪在聯合國大會上演講(kyodo) |

所謂「敵國條款「,指的是《聯合國憲章》的第53條、第77條和第107條。其內容是如果日德意等第2次世界大戰時同盟國的敵國反對戰爭已經確定的事項或者再次發起侵略行動,聯合國成員國可不經安理會許可直接進行軍事制裁。根據楊潔篪所稱已經返還中國的主張,中國的軍事行動可獲得正當理由。

日本政府在提及敵國條款時稱,「日本已經不應適用於該條款」。過去的軸心國日本和德國如今作為聯合國成員國發揮著重要的作用。在聯合國內部,認為該條款「落後於時代」的看法也非常普遍。1995年的聯合國大會通過決議,將啟動刪除該條項的工作。因為認為如今不會有國家再使用作為歷史遺物的「敵國條款「。

不過,要修訂《聯合國憲章》,需要全部成員國的3分之2以上的表決,並需要包括安理會所有常任理事國在內的成員國的3分之2以上的通過。由於上述程式尚未取得進展,敵國條款如今仍然保留在《聯合國憲章》中。作為國際條約,不管內容如何不符合實際情況,只要相關條款不完全刪除,就將持續發揮效力。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。