病倒的印度大象(上)

2013/02/06

|

購買力零增長

1月初的一個夜晚,在孟買一家南韓現代汽車專賣店,這裡以往門庭若市,如今卻門可羅雀。在關掉一部分照明的店內,一名叫做夏(音譯)的銷售人員(26歲)抱怨:「這樣下去,分紅將會減少」。去年12月,印度新車銷量低於上一年,該店的銷售也下降了3~4成。

|

| 外出務工勞動者湧向了建築工地 |

歐洲債務危機導致的經濟減速波及到了新興經濟體,但中國經濟已經初現「曙光」,而東南亞經濟也在恢復活力。

為什麼只有印度找不到出路?其原因在於促進增長的良性循環出現了異常。首先,「就業增長→收入增加→消費增長」這一內需發展鏈條出現了問題。

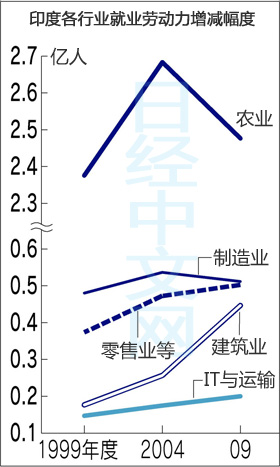

「在故鄉找不到工作」,在鐵路等建築工地,到處都是低工資勞動者。政府系企業無法吸收大量勞動力,而對此構成補充的民營企業的業績也因2008年的雷曼危機受到了影響,印度政府不是通過刺激製造業,而是選擇通過公共投資來拉動農村就業。但2005~2009年度的就業機會增加率僅為0.3%。甚至低於勞動年齡人口的增速。

|

印度有一個人,他體態勻稱,身穿長領民族服裝,拖著白色的衣服下襬,經常視察西部海岸和東部山區,而且讓企業經營者感到害怕。

屢次否決礦山開發

他就是綽號為「NO先生」的印度環境與森林部部長賈伊拉姆•拉梅什。拉梅什2009年上任,曾在美國麻省理工學院深造。在「已開發國家型環境和社會福利政策的信奉者」印度執政黨國民大會黨主席索尼婭•甘地的支援下,屢次否決礦山開發和鋼鐵廠建設。

由此産生的影響很大。以往每年增長7%左右的煤炭産量在2010年度出現了同比下降,由於需要進口價格較高的海外煤炭,發電和水泥行業的各家公司深受打擊。此外,土地開發受到的影響也在加大,2005年與印度東部邦政府就鋼鐵廠建設簽署協議的南韓浦項製鐵公司(POSCO)至今仍未獲得用地許可。

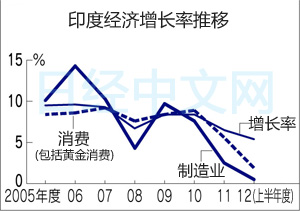

此外,擴大低收入者補貼導致的財政赤字也産生了負面作用。因貨幣貶值、進口物價走高以及利率上升而使盈利受到擠壓的企業紛紛轉為守勢,2012年度上半年,設備投資增幅僅為以前的7分之1,製造業的增長率從超過10%急劇下降至0.5%。

「産業振興→投資增長→生産增長」這一産業發展鏈條也已斷裂,這給就業投下影響。

|

| 印度總理辛格 |

辛格在去年秋季之前更換了主要內閣成員。今後將加快改革,例如放寬零售業的外資限制以及在內閣會議上通過《土地徵用法案》等,消費和投資主導的增長復甦將需要3~4年時間。在2014年大選之前,執政黨的政策有可能再次改變,印度國內甚至已經出現儘早進行政權更疊的言論。

GDP位居世界第10位、擁有12億人口的印度是蘊藏著巨大商機的市場,這毫無疑問。政界人物能否以自己的領導能力消除經濟政策失當造成的惡果?全球正在關注印度的變革。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。