安倍槍殺案思考:社交媒體興起下的社會對立

2022/07/15

山本有洋:在安倍晉三擔任日本首相的同一期間,SNS(社交網站)問世,並給社會帶來了巨大影響。在閉塞感籠罩日本社會的情況下,任何人都可以通過SNS輕鬆發表對他人的敵意或者對立。如何抵抗可能會導致社會「分裂」的這股潮流是目前面臨的一大課題。

|

| 安倍成為日本二戰後出生的第一位首相(2006年9月) |

第1次安倍內閣於2006年上台。同一年,推特(Twitter)創立,Facebook向普通大眾開放。安倍的執政時間累計長達8年零8個月,與SNS的興起期高度同步。

SNS迅速得到普及。在日本,尤其是2011年的3·11東日本大地震,在手機通話受限的情況下,使用推特的資訊交流開始變得活躍。當時,即便地方政府的主頁癱瘓也能通過推特繼續發佈資訊的情況很普遍。

截至2015年12月,日本的推特用戶增長率排名世界第一。政治家們也紛紛使用推特,安倍本人也曾發過各種各樣的推文。美國前總統川普也使用推特,他與建立親密關係的安倍之間的互動曾引發熱門話題。

另一方面,在個人可以隨意發佈資訊的SNS上,感情被毫無保留地直接表達出來。用戶喜歡瀏覽的資訊得到優先顯示的「過濾氣泡(Filter Bubbles)」、以及往往會反饋同質化意見的「回音室(Echo Chamber)」等特性,也導致了單純的喜歡和厭惡等二元論,而不是讓不同立場的人之間進行深入的辯論。

|

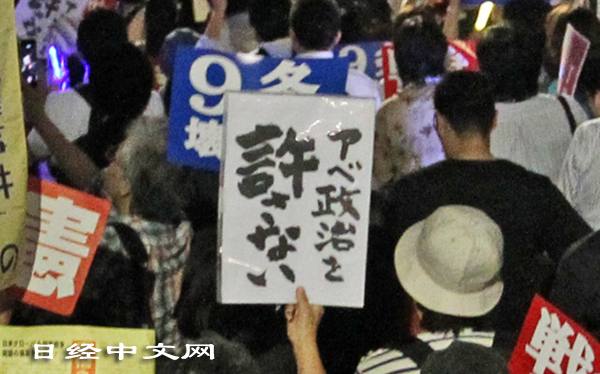

| 在日本國會前抗議安全保障相關法案的日本民眾(標語寫著:絕不饒過安倍政治) |

關鍵要看如何使用,但對於沒有體驗過的新工具,社會顯然沒有免疫力。由於長期執政的時間與SNS的普及重合,安倍內閣給人留下的強烈印象是,人們的好惡明顯一分為二。從結果來看,這可能給很多人留下了被放大的對立的印象。

日本在泡沫經濟後「失去的10年」在不知不覺中變成了失去的20年乃至30年。這種時間無限延長的閉塞感,一直籠罩著社會。貧富差距擴大,對他人的想像力衰退,産生敵意的門檻降低——從平成中期到令和,日本接連發生了讓人聯想到這種社會狀態的事件。

2008年,東京秋葉原發生了砍殺路人事件,一名不斷變換工作的男子因對社會産生不滿,走上了實施無差別行兇的道路。2019年的京都動畫事件,由於怨恨公司,嫌犯縱火殺人,導致36人死亡。

日本警察廳2021年的調查顯示,回答最近10年日本的治安「變差」、「總的來説覺得變差」的受訪者共計達到64%。越來越多的人切身感受到了心胸狹隘、不容異議的氛圍。

|

| 準備進行演講的日本前首相安倍與背後的嫌疑人山上徹也(7月8日,奈良市,kyodo) |

二戰前的政治恐怖襲擊都是排斥不同立場的人,想要強行推行自己的思想,是對民主主義的直接挑戰。不過,就此次安倍事件來看,目前還找不到政治方面的背景原因。但是,一己個人收集資訊,自製槍枝,並射殺正在演講的前首相,這一連串令人震驚的劇情同樣意味著對民主主義的威脅。決不能允許此類事件重演。

如果稍不留神,拒絕相互理解的分裂陰影就有可能籠罩未來的社會。這與基於充分討論的民主主義是截然對立的。應善於和SNS相處,不陷入自以為是的泥潭,相互認可。無論是網路還是現實,每個人的言行舉止都可能會受到考驗。

能否把更好的日本社會交給下一代?這可能是「安倍時代」給我們留下的課題。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 山本有洋

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。