旅人的形狀(3) 真假虛實的藝術

2014/04/19

日經中文特約撰稿人 張維中:走進淺草的「合羽橋道具街」時,會發現很多日本妖物志裏傳説的「河童」看版或圖樣。某一天,跟公司裏的同事聊起天來時,驚訝地發現原來不少日本人竟然都不知道合羽橋跟「河童」有何典故。當然「合羽」跟「河童」的日文發音同為KAPPA這是知道的,但僅僅以為只有這樣的雙關語關係而已,並不知曉背後其實有個可愛的傳説故事。

相傳之一是在距今兩百年前的淺草這一帶,因為是濕地而常鬧水患,故居民經常受困而無法行動。有個名為合羽屋喜八的人,決定自費治水並鋪設新橋,但工程怎麼樣都不順遂。他的善行最後感動了藏在隅田川下的河童們,在夜裏全冒出水面來幫忙他。那一夜,凡事見到河童的居民和商人,日後全發達了。自此,河童就成為這裡的吉祥物。也就是為什麼現在合羽橋商店街的識別標誌,會以河童作為象徵生意興隆的典故了。甚至在街上還有一處河童的金色銅像。

傳説故事是虛構的,卻是讓我喜歡上合羽橋的原因之一。人和大自然的磨合,最後再加上想像力的串聯,虛實之間,人與環境因此有著更密不可分的互動了。我常想,一個地方能夠擁有一則傳説,那是不是就代表著當地人對自己的鄉土有著過人的熱愛呢?畢竟,沒有愛,就沒有想像。

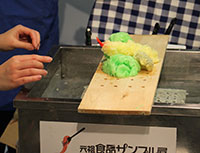

這種真假虛實的特質,還反映在合羽橋道具街的另外一件事情上,那就是食物模型。合羽橋賣許多料理和餐館經營的物品,其中也包括日本餐廳裏傲視全球的一大特點——幾可亂真的食物模型。

從壽司、生魚片、天婦羅炸物、炒麵、拉麵、御好燒到各種刨冰、甜點和水果等等,這些食物模型即使近距離細看,仍有一刻忍不住想去觸摸,懷疑這真的是假的嗎?日本一向是個從外在形式就開始在意的民族,外在要是顧不好了,內在也可能毀敗。因此,就算是假的東西,為了不辜負食材的價值和傳遞出料理人的技術,同時又要引起客人的食慾,就得錙銖必較地製作出栩栩如生的食物模型。

擬真的模型,對於初來乍到的外國觀光客而言,簡直如救世主的存在。記得十多年前,第一次來日本旅遊時,當年幾乎不懂日文。那時候東京人的英文很不好,餐廳裏沒有英文功能表,更別説打工的店員有會講中文的華人了。每天三餐,都是一大試煉,到最後只有店門外有擺出食物模型的餐廳才敢進去。不會點餐?只好把店員拉到門外,手指模型。現在想來挺滑稽的,但倒也充滿樂趣。因為這樣誤打誤撞而發現的美味,恐怕比懂日文的現在總會搜尋資料而結論出來的餐廳,更有一點「天註定相遇」的緣分。

想起張曼娟的小説〈彷彿〉,對她曾將日本的食物模型和愛情的虛實,做了一個隱晦卻巧妙的暗喻聯結,留下深刻的印象。一個旁人都説她從未被愛過,但自己卻深信確實被對方愛過的女子,在虛實的情感中崩潰了精神。女子來到日本療傷之際,學習製作出技術高超的食物模型。那些假的東西,一次次被捻塑成真。明明是以假亂真的事物卻如此受人讚揚,生命中假戲成真的情感卻只能背負著罪惡。

經過合羽橋的河童像,踏進「元祖食物模型」老鋪時,我看著、觸摸著那些模型,想著的儘是一些真假虛實的小事。個人的幻想,在街角如此緩緩地發跡,而巨大的族群其實也套用著同等公式,在某個角落進行一場正史與野史的拉鋸。

張維中 簡歷

台北人,現居東京。在臺取得文學碩士後,08年來日。早稻田大學別科、東京設計專門學校畢業。現於東京任職傳媒業。大學時以長篇小説踏入文壇,迄今出版著作24部以上。近作為散文《夢中見》,遊記《日本�一日遠方》,小説《戀愛成就》。

本文僅代表個人觀點,不代表日本經濟新聞(中文版:日經中文網)觀點。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

相傳之一是在距今兩百年前的淺草這一帶,因為是濕地而常鬧水患,故居民經常受困而無法行動。有個名為合羽屋喜八的人,決定自費治水並鋪設新橋,但工程怎麼樣都不順遂。他的善行最後感動了藏在隅田川下的河童們,在夜裏全冒出水面來幫忙他。那一夜,凡事見到河童的居民和商人,日後全發達了。自此,河童就成為這裡的吉祥物。也就是為什麼現在合羽橋商店街的識別標誌,會以河童作為象徵生意興隆的典故了。甚至在街上還有一處河童的金色銅像。

傳説故事是虛構的,卻是讓我喜歡上合羽橋的原因之一。人和大自然的磨合,最後再加上想像力的串聯,虛實之間,人與環境因此有著更密不可分的互動了。我常想,一個地方能夠擁有一則傳説,那是不是就代表著當地人對自己的鄉土有著過人的熱愛呢?畢竟,沒有愛,就沒有想像。

這種真假虛實的特質,還反映在合羽橋道具街的另外一件事情上,那就是食物模型。合羽橋賣許多料理和餐館經營的物品,其中也包括日本餐廳裏傲視全球的一大特點——幾可亂真的食物模型。

|

從壽司、生魚片、天婦羅炸物、炒麵、拉麵、御好燒到各種刨冰、甜點和水果等等,這些食物模型即使近距離細看,仍有一刻忍不住想去觸摸,懷疑這真的是假的嗎?日本一向是個從外在形式就開始在意的民族,外在要是顧不好了,內在也可能毀敗。因此,就算是假的東西,為了不辜負食材的價值和傳遞出料理人的技術,同時又要引起客人的食慾,就得錙銖必較地製作出栩栩如生的食物模型。

擬真的模型,對於初來乍到的外國觀光客而言,簡直如救世主的存在。記得十多年前,第一次來日本旅遊時,當年幾乎不懂日文。那時候東京人的英文很不好,餐廳裏沒有英文功能表,更別説打工的店員有會講中文的華人了。每天三餐,都是一大試煉,到最後只有店門外有擺出食物模型的餐廳才敢進去。不會點餐?只好把店員拉到門外,手指模型。現在想來挺滑稽的,但倒也充滿樂趣。因為這樣誤打誤撞而發現的美味,恐怕比懂日文的現在總會搜尋資料而結論出來的餐廳,更有一點「天註定相遇」的緣分。

想起張曼娟的小説〈彷彿〉,對她曾將日本的食物模型和愛情的虛實,做了一個隱晦卻巧妙的暗喻聯結,留下深刻的印象。一個旁人都説她從未被愛過,但自己卻深信確實被對方愛過的女子,在虛實的情感中崩潰了精神。女子來到日本療傷之際,學習製作出技術高超的食物模型。那些假的東西,一次次被捻塑成真。明明是以假亂真的事物卻如此受人讚揚,生命中假戲成真的情感卻只能背負著罪惡。

|

張維中 簡歷

台北人,現居東京。在臺取得文學碩士後,08年來日。早稻田大學別科、東京設計專門學校畢業。現於東京任職傳媒業。大學時以長篇小説踏入文壇,迄今出版著作24部以上。近作為散文《夢中見》,遊記《日本�一日遠方》,小説《戀愛成就》。

本文僅代表個人觀點,不代表日本經濟新聞(中文版:日經中文網)觀點。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。