讓「新的擱置」緩和中日關係

2013/07/30

由於在參議院選舉中獲得了壓倒性勝利,日本首相安倍晉三獲得了專心處理外交課題的政權基礎。但作為最大懸案,中日關係因受尖閣諸島(中國名:釣魚島)影響仍未找到改善的端倪。中國主張「擱置」領土主權問題,而日本則否認主權爭議的存在。雙方的分歧到底來自何處?

6月初訪華的日本前官房長官野中廣務的發言給日本政府帶來了衝擊。

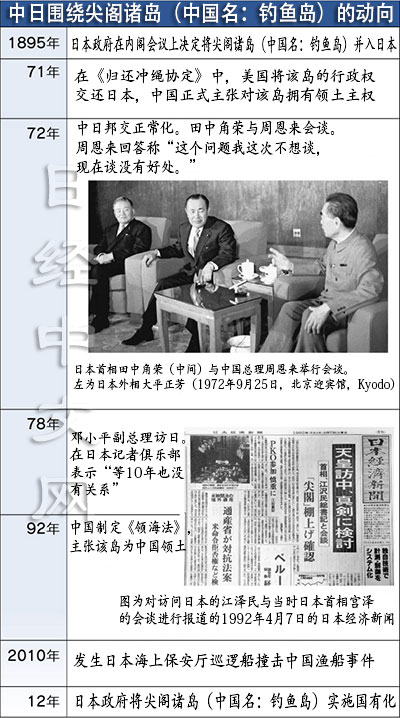

1972年為實現中日邦交正常化,當時的日本首相田中角榮和中國總理周恩來舉行了多次會談。野中表示,作為從田中那裏聽到的説法,中日之間曾就擱置尖閣諸島(中國名:釣魚島)問題達成了共識。

對此,日本政府立即進行了反駁,日本外相岸田文雄稱:「到目前為止,完全不存在就擱置爭議達成共識的事實。而且原本就不存在需要擱置的領土問題」。

周恩來與田中角榮的會談

在1972年中日邦交正常化談判中,田中和周恩來針對尖閣諸島(中國名:釣魚島)問題進行了怎樣的交鋒?首先來看看日本方面公開的外交文件。

當年9月27日,在北京人民大會堂,下午4點前後起舉行了第3次會談。首先提出這個問題的是田中。

「貴國如何看待尖閣諸島?對此已有很多人向我提出建議」

對此,周恩來回答稱:「這個問題我這次不想談,現在談沒有好處」,「就因為在那裏海底發現了石油,台灣把它大作文章,現在美國也要作文章,把這個問題搞得很大。」

在日本公佈的外交文件中,兩國領導人針對此問題的談話到此結束。

但是,中國方面則主張有關該問題的對話還沒有結束。而其根據則是張香山的回憶錄。張香山曾作為中國外交部顧問而深入參與中日邦交正常化談判。

張香山表示在周恩來表態後,田中接著説:「確實是這樣。(現在)沒必要在談更多的了。找另外的機會談。」周恩來對此也表示了同意。

也就是説,雙方承諾找「另外的機會」再次磋商。中國方面認為,這正是推遲問題解決的擱置共識。野中從田中角榮那裏直接聽説的「擱置的共識」也暗示著雙方存在這樣的磋商。

那麼到底事實的真相如何?實際上,日本方面與會者手寫的會談記錄本目前已不知去向。相關人士表示,1988年9月在用打字機重新列印後,會談記錄原本可能已被銷毀。

潦草的會談記錄本很多地方難以辨認。有分析指出,很難説打字員準確打出了原本的全部內容。

不過,即使田中表示「找另外的機會」再次磋商,也有不少觀點認為這不能作為正式擱置問題的共識而具有國際通用效力。

熟悉中日邦交正常化過程的日本中央大學教授服部龍二表示,「中國方面並未提出製作顯示已達成共識的會議記錄。這至少難以説明存在明確的擱置的共識」。

曾存在擱置的默契

但另一方面,一名日本外務省資深人士説:「雖然表面上不存在正式的協議,但在上世紀90年代初之前,中日雙方曾存在擱置該問題的默契」。

1978年10月,當時的中國副總理鄧小平訪問日本,並在日本記者俱樂部舉行了新聞發佈會。傾聽當時的錄音可以發現,鄧小平通過翻譯表示,「實現中日邦交正常化時,我們雙方約定不涉及這一問題。這次談中日和平友好條約的時候,雙方也約定不涉及這一問題」,「我們認為兩國政府把這個問題避開是比較明智的,這樣的問題放一下不要緊,等10年也沒有關係」。

1992年4月7日,日本經濟新聞(中文版:日經中文網)在頭版頭條報道了當時的日本首相宮澤喜一與到日本訪問的中國共産黨總書記江澤民的會談,而標題則是《雙方確認擱置「尖閣諸島問題」》。從這種報道態度,可以看出日本外務省的資深人士所説的「擱置的默契」當時在日本國內也廣泛浸透。

那麼,如果將這個問題恢復至與當時相同的狀態,中日關係能否重修舊好呢?似乎並不簡單。

研究中日關係史的日本香川大學副教授井上正也指出,「可以説,中國如今要求的是‘狹義的擱置’,即中日雙方正式承認領土主權問題的存在。日本如果接受,就等於日本政府在此前的正式立場上有所後退」。

中日邦交正常化已經過去40多年,中日各自描繪的「擱置論」的內容出現巨大分歧。如果置之不理,中日間緊張局面將日趨加劇。

日本前駐華大使宮本雄二呼籲,「應以就所有問題啟動對話這一方式維持現狀,以降低緊張事態的程度」。雙方坐到談判桌前,對這個問題各自主張觀點,形成沒有休止的爭論,形成事實上的「新的擱置」。

這雖然聽起來充滿謬誤,但要緩和極度冷卻的關係,或許只能如此。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)政治部副部長 高橋哲史

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

6月初訪華的日本前官房長官野中廣務的發言給日本政府帶來了衝擊。

|

對此,日本政府立即進行了反駁,日本外相岸田文雄稱:「到目前為止,完全不存在就擱置爭議達成共識的事實。而且原本就不存在需要擱置的領土問題」。

周恩來與田中角榮的會談

在1972年中日邦交正常化談判中,田中和周恩來針對尖閣諸島(中國名:釣魚島)問題進行了怎樣的交鋒?首先來看看日本方面公開的外交文件。

當年9月27日,在北京人民大會堂,下午4點前後起舉行了第3次會談。首先提出這個問題的是田中。

「貴國如何看待尖閣諸島?對此已有很多人向我提出建議」

對此,周恩來回答稱:「這個問題我這次不想談,現在談沒有好處」,「就因為在那裏海底發現了石油,台灣把它大作文章,現在美國也要作文章,把這個問題搞得很大。」

在日本公佈的外交文件中,兩國領導人針對此問題的談話到此結束。

但是,中國方面則主張有關該問題的對話還沒有結束。而其根據則是張香山的回憶錄。張香山曾作為中國外交部顧問而深入參與中日邦交正常化談判。

張香山表示在周恩來表態後,田中接著説:「確實是這樣。(現在)沒必要在談更多的了。找另外的機會談。」周恩來對此也表示了同意。

也就是説,雙方承諾找「另外的機會」再次磋商。中國方面認為,這正是推遲問題解決的擱置共識。野中從田中角榮那裏直接聽説的「擱置的共識」也暗示著雙方存在這樣的磋商。

那麼到底事實的真相如何?實際上,日本方面與會者手寫的會談記錄本目前已不知去向。相關人士表示,1988年9月在用打字機重新列印後,會談記錄原本可能已被銷毀。

潦草的會談記錄本很多地方難以辨認。有分析指出,很難説打字員準確打出了原本的全部內容。

不過,即使田中表示「找另外的機會」再次磋商,也有不少觀點認為這不能作為正式擱置問題的共識而具有國際通用效力。

熟悉中日邦交正常化過程的日本中央大學教授服部龍二表示,「中國方面並未提出製作顯示已達成共識的會議記錄。這至少難以説明存在明確的擱置的共識」。

曾存在擱置的默契

但另一方面,一名日本外務省資深人士説:「雖然表面上不存在正式的協議,但在上世紀90年代初之前,中日雙方曾存在擱置該問題的默契」。

1978年10月,當時的中國副總理鄧小平訪問日本,並在日本記者俱樂部舉行了新聞發佈會。傾聽當時的錄音可以發現,鄧小平通過翻譯表示,「實現中日邦交正常化時,我們雙方約定不涉及這一問題。這次談中日和平友好條約的時候,雙方也約定不涉及這一問題」,「我們認為兩國政府把這個問題避開是比較明智的,這樣的問題放一下不要緊,等10年也沒有關係」。

1992年4月7日,日本經濟新聞(中文版:日經中文網)在頭版頭條報道了當時的日本首相宮澤喜一與到日本訪問的中國共産黨總書記江澤民的會談,而標題則是《雙方確認擱置「尖閣諸島問題」》。從這種報道態度,可以看出日本外務省的資深人士所説的「擱置的默契」當時在日本國內也廣泛浸透。

那麼,如果將這個問題恢復至與當時相同的狀態,中日關係能否重修舊好呢?似乎並不簡單。

研究中日關係史的日本香川大學副教授井上正也指出,「可以説,中國如今要求的是‘狹義的擱置’,即中日雙方正式承認領土主權問題的存在。日本如果接受,就等於日本政府在此前的正式立場上有所後退」。

中日邦交正常化已經過去40多年,中日各自描繪的「擱置論」的內容出現巨大分歧。如果置之不理,中日間緊張局面將日趨加劇。

日本前駐華大使宮本雄二呼籲,「應以就所有問題啟動對話這一方式維持現狀,以降低緊張事態的程度」。雙方坐到談判桌前,對這個問題各自主張觀點,形成沒有休止的爭論,形成事實上的「新的擱置」。

這雖然聽起來充滿謬誤,但要緩和極度冷卻的關係,或許只能如此。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)政治部副部長 高橋哲史

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。