日系車與歐美系打響中國南北戰爭

2012/07/30

|

「Go South Strategy」,大眾已著手實施「南下戰略」,目標直指日系車。

大眾選擇廣東佛山作為進軍中國南方的首個生産基地。佛山緊鄰豐田、日産和本田主力工廠聚集的廣州市。預計將有50多家大眾零部件製造商隨之進駐,到2013年將形成一個新的汽車産業基地。

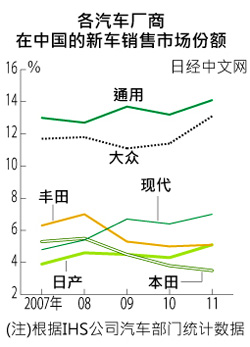

在中國有沒有生産基地直接影響市佔率的多少。大眾在擁有工廠的上海及長春等城市的市場佔有率較高。但3家日企掌握著廣州4成市佔率。大眾意在填補這一空白,攻破日系車的大本營。

歐美競爭對手並不僅在南方發動進攻。在武漢工業園區,一位日資零部件廠商高管面對著一大片空地用不同尋常的語氣説道:「好像這裡已經有買家了」。

據説買家的歐洲大型汽車廠商在廣州和武漢間權衡後決定落腳武漢。武漢是本田及日産建有工廠的日系車「第2大本營」。據説這家歐洲汽車巨頭的年産能將接近本田的30萬輛。美國通用汽車最近也決定入駐武漢建年産30萬輛的工廠。據稱大眾也敲定進駐武漢的計劃。

在日系車在北美開始生産後不久,大眾就在1984年與上海汽車集團共同設立了合資公司,開始生産「桑塔納」。通用汽車也於1998年進入中國。兩家歐美廠商通過徹底進行本地化獲得中國消費者的喜愛,2011年中國乘用車銷售排行榜的第1~7位都是這兩家公司的車型。

而日企是從2000年代前期開始全面擴大中國業務。日企急追直上,接二連三增加産力,在歐美企業佔優勢的中國北方也加強了攻勢。

豐田5月啟動了長春的新工廠,日産剛剛決定最多投資50億元在遼寧大連建新工廠。

引進最先進生産線 強化固有「地盤」

強化自身地盤的動作越來越活躍。今年年初,廣州花都區的日産合資公司東風汽車第2工廠投産。全力進行人氣小型車「騏達」(Tiida)生産的這座新工廠裏看不到忙亂的景象。

因為雖然新工廠的部分工序還是人工作業,但焊接的主工序引進了自動化設備。在看不到人影的焊接生産線上,大型吊臂吊起車門安裝到車架上。

|

合資公司旗下東風日産乘用車公司製造管理部和家佐秀樹表示:「與不斷進行改進的日本工廠不同,這裡從開始就是設計成讓所有的流程都達到最合理狀態」。預計該工廠在今年年內的生産週期就將達到比日産公司整體平均的15.5個小時還要短的14.97個小時。

和第1工廠合計年産67萬輛的花都工廠是日産集團中最大的生産規模。東風日産乘用車公司總經理松元史明充滿信心地説:「我們要力爭成為日産集團在生産效率、品質及成本上的標準」。

中國逐步成為各國車企盈利主力

如今,中國的製造業已經走在全球的前列,盈利能力在不斷提高。

就連明顯處於劣勢的本田專務執行董事池史彥也表示:「中國地區的收益性最高」。如果單純按2011財年權益法利潤計算,在中國賣出的每輛汽車的利潤為大約20萬日元(約合人民幣16187元)。由於高價位車較多,因而每輛車的平均利潤超過了主力市場的北美地區。日産在中國賺得的利潤已經佔其合併營業利潤的近3成。

根據美國調查公司IHS Automotive的數據,2005年中國新車銷量少於日本,為542萬輛。2009和2010年迅速增加,到2011年達到1763萬輛,超過了日本的4倍。毫無疑問,處於增長期的中國市場已經成為全球汽車廠商競爭的主戰場,蘊含著成為各公司盈利主力的潛力。

不過,中國今年第2季度實際國內生産總值(GDP)增長率時隔3年首次跌破8%,目前經濟也出現不明朗感。擔心生産過剩的中國政府提高了批准新建工廠的門檻,富士重工被迫延期合資工廠投産日期。繼上海、北京兩城市之後,廣州也從7月開始推出了汽車限購措施。

中國經濟的增長速度開始放緩,市場開始出現各大汽車廠商爭奪蛋糕的局面。今後,優勝劣敗的趨勢將會變得更加鮮明。日系車能否在日益激化的「南北戰爭「中致勝搶到戰果?構築起有遠見的戰略變得更加重要。

(遠藤淳 報道)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。