全球光伏電池企業進行生存戰

2013/04/12

為推動業績增長,全球各光伏電池廠商開始推出新的戰略。中國廠商以需求有望擴大的亞洲為中心,開始開拓「非歐美市場」。日本和美國廠商開始涉足附加值較高的太陽能發電業務。除供應過剩外,該領域最大市場歐洲的政府補貼力度減小,導致業績下滑,使得光伏電池行業的市場競爭進入了需要發揮本公司優勢的新階段。

中國的英利綠色能源公司將今年的供貨目標定為320萬~330萬千瓦,比2012年業績增長4成。該公司董事長苗連生預測除中國和日本外,南美和非洲等新市場也開始啟動,決定在亞洲及新興經濟體展開攻勢。

在上海晶澳太陽能公司的供貨量中,面向非歐美地區的比例從2011年的24%上升到了2012年的51%。該公司首席運營官(COO)謝健認為,面向日本、泰國及中東等新市場的比例今年還會提高,並表示將考慮著手在東南亞進行當地生産。

台灣的産能在全球僅次於中國大陸,其排名第二的新日光能科技公司和排名第五的旺能光電公司預定在5月份完成合併程式。合併後的産能將達到每年190萬千瓦,躍居台灣第一,並形成可以追求規模效應的生産體制。

與此同時,價格競爭力略遜於中國大陸和台灣企業的日美廠商開始加快進軍光伏電站的設計與建設等高附加值領域。以美國第一太陽能公司(First Solar)為例,包括發電站建設在內,系統業務2012年的銷售額達到30億美元,為上年的2.5倍。該項業務所佔比重在2010年為2成多,但近期達到了9成。日本廠商也出現同樣情況,夏普正大力開展發電站建設及維護管理業務。京瓷則通過百萬瓦級(大型光伏電站)來強化發電業務。

由於産能急劇擴張,光伏電池業面臨著殘酷的價格競爭,一直在進行消耗戰。要想實現市場正常化,就必要削減産能,但及早消除供需缺口還沒有眉目。伴隨著設備的集中,業界重組將成為生存下去的關鍵。

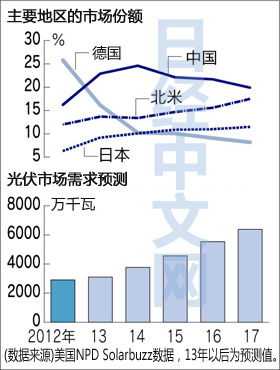

美國調查公司NPD Solarbuzz的數據顯示,2013年全球光伏電池的總需求比上一年增加7%,達到3100萬千瓦。相比之下,業界預計的産能為7000萬千瓦,兩者存在一倍以上的差距。其他調查公司的數據顯示,將光伏電池排在一起製成的太陽能發電板的生産成本,在2012年之前的2年間下降了4成,3年內下降了5成。

除這種結構性因素外,光伏電池還遇到了最大市場歐洲國家削減購置補貼的不利影響,使得歐美地區開始按市場原則優勝劣汰,德國Q-Cells公司及美國Solyndra公司破産,德國博世公司(BOSCH)退出這一市場。包括知名企業在內,中國有數百家光伏電池企業在相互混戰,今年3月,業界最大的尚德電力實際上已經到了被迫申請破産保護的境地。中國是否會掀起一股重組熱潮,正在成為業界關注的焦點。

(菅原透 上海報道)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

| 上海晶澳太陽能的工廠 |

在上海晶澳太陽能公司的供貨量中,面向非歐美地區的比例從2011年的24%上升到了2012年的51%。該公司首席運營官(COO)謝健認為,面向日本、泰國及中東等新市場的比例今年還會提高,並表示將考慮著手在東南亞進行當地生産。

台灣的産能在全球僅次於中國大陸,其排名第二的新日光能科技公司和排名第五的旺能光電公司預定在5月份完成合併程式。合併後的産能將達到每年190萬千瓦,躍居台灣第一,並形成可以追求規模效應的生産體制。

與此同時,價格競爭力略遜於中國大陸和台灣企業的日美廠商開始加快進軍光伏電站的設計與建設等高附加值領域。以美國第一太陽能公司(First Solar)為例,包括發電站建設在內,系統業務2012年的銷售額達到30億美元,為上年的2.5倍。該項業務所佔比重在2010年為2成多,但近期達到了9成。日本廠商也出現同樣情況,夏普正大力開展發電站建設及維護管理業務。京瓷則通過百萬瓦級(大型光伏電站)來強化發電業務。

|

美國調查公司NPD Solarbuzz的數據顯示,2013年全球光伏電池的總需求比上一年增加7%,達到3100萬千瓦。相比之下,業界預計的産能為7000萬千瓦,兩者存在一倍以上的差距。其他調查公司的數據顯示,將光伏電池排在一起製成的太陽能發電板的生産成本,在2012年之前的2年間下降了4成,3年內下降了5成。

除這種結構性因素外,光伏電池還遇到了最大市場歐洲國家削減購置補貼的不利影響,使得歐美地區開始按市場原則優勝劣汰,德國Q-Cells公司及美國Solyndra公司破産,德國博世公司(BOSCH)退出這一市場。包括知名企業在內,中國有數百家光伏電池企業在相互混戰,今年3月,業界最大的尚德電力實際上已經到了被迫申請破産保護的境地。中國是否會掀起一股重組熱潮,正在成為業界關注的焦點。

(菅原透 上海報道)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。