日本螢幕將被收歸大陸與台灣企業旗下

2019/04/04

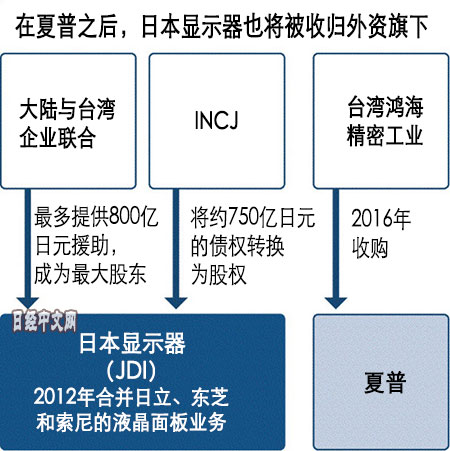

正推進經營重建的日本螢幕(JDI)4月3日針對從台灣電子零部件廠商等組成的大陸與台灣的3家企業聯合最多獲得800億日元金融支援達成基本協議。外資將掌握日本螢幕表決權的近5成,而日本官民合資基金INCJ(原日本産業革新機構)將不再是最大股東。隨著被收歸大陸與台灣企業旗下,日本螢幕的重建將取得進展,但這也意味著通過合併日本大型電子企業業務而誕生的「日之丸液晶聯盟」的一大挫折。

|

日本螢幕在用於智慧手機的中小尺寸液晶面板領域是世界巨頭。在日本經濟産業省主導下,2012年通過合併日立製作所、東芝和索尼的業務而成立。借助當時日本産業革新機構的2000億日元出資完善生産體制,一度力爭重振日本的液晶面板産業。

但是,在與亞洲企業的投資競爭中遭遇失敗,同時在轉向新一代有機EL面板的動作也顯得遲緩。2015財年(截至2016年3月)時曾達到近1萬億日元的營業收入最近降至3分之2,持續虧損。另外,從美國蘋果借來的資金的償還也成為沉重負擔,資金週轉持續困難。

日本螢幕4月3日宣佈預計4月8日起的一週的前半段與大陸和台灣企業聯合簽署協議。企業聯合由台灣電子零部件企業宸鴻光電科技(TPK)、台灣金融公司富邦集團和大陸基金公司嘉實基金管理集團構成。將採取向日本螢幕出資400億日元等舉措,成為最大股東。

現在的最大股東INCJ的表決權比率將在25.3%的基礎上降至一半。日本經濟産業省高官表示「液晶面板因通用化而失去競爭力,已不再是憑藉技術優勢決勝負的産業」。此次的支援僅限於日本螢幕債權的股權化等。加上大陸與台灣企業的出資,日本螢幕的資本增強金額超過1100億日元。

日本的液晶面板産業自1970年代起,由夏普等在計算機面板等領域成功實現量産。隨後開始在家電領域廣泛使用,到1990年代後半期,日本企業佔到全球份額的大部分。

不過進入2000年代後,跟不上亞洲企業的大規模投資,競爭力下降。2016年夏普被收歸台灣鴻海精密工業旗下。剩下的是京瓷和松下等生産規模較小的企業,日本液晶面板産業的退潮變得明顯。

在中美摩擦長期化的背景下,今後美國外資投資委員會(CFIUS)如何看待中國企業對日本螢幕的出資將成為焦點。日本螢幕認為不會成為CFIUS的審查對象,但此前出現過驪住集團(Lixil Group)放棄向中國企業出售義大利子公司的案例。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。