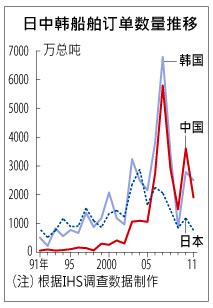

亞洲船舶製造業勢力圖出現變化

2012/07/27

|

中國企業擅長製造散貨船等結構相對簡單的船舶,而南韓企業則積極進軍液化天然氣(LNG)運輸船等具有高附加值的船舶領域,這是二者産生差距的原因。

6月,面向歐洲出口油輪的浙江金港船業向當地法院提交了破産申請。該公司有3000名員工,共負債3億元。此外,2007年從德國企業獲得總計1.6億美元的4艘散貨船訂單而一舉聞名的寧波恒富船業也于同月破産。兩家企業破産的原因都是接不到歐洲的訂單。

據中國船舶工業行業協會數據顯示,年銷售額在500萬元以上的造船公司國內有1630家。據英國造船業諮詢機構克拉克松公司統計,在中國造船廠中,近9成從年初開始就接不到訂單,28%的造船廠從2009年底開始便一筆訂單都沒拿到。業內相關人士預測,今後2~3年破産和收購將導致造船企業的數量減半。

|

| 圖為南韓三星重工建造的設置最大海洋風力發電機的輪船。 |

南韓大宇造船海洋全年的訂單目標為110億美元,上半年的訂單額也達到了58.7億美元。兩家公司在國際石油開發帝石主導的、澳大利亞海上大型氣田開採平臺等能源領域上,收穫頗豐。

另一方面,日本企業正處境艱難。日本船舶出口組合匯總的2011年度船舶出口簽約量顯示,按重量計算共808萬噸,比峰值時期2007年減少了3成多。從今年1-6月來看,也同比減少了31.1%、減至348萬噸。國內造船廠未交貨訂單的處理時間也減至1年半左右。如果訂單量持續低迷,到14年造船廠將陷入無船可造的局面。

日本的大型造船企業計劃通過與印度和巴西等新興經濟體聯手,壓縮國內的生産體制來度過今後幾年的難關。預計10月JFE控股旗下的環球造船和IHI子公司IHI 聯合造船公司將進行經營重組,今後可能有越來越多的日本造船企業為求生存而進行合併重組。

(森安健 北京報道)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。