盤點日本今年諾貝爾獎的有力競爭者

2016/09/29

諾貝爾獎3大自然科學獎項的獲獎者將自10月3日起陸續公佈。2015年的生理學或醫學獎以及物理學獎均有日本科學家獲獎,當時連日的報道令日本國內一片沸騰。2016年的諾貝爾獎,日本人能否實現連續3年獲獎呢?

生理學或醫學獎:日本在免疫領域有優勢

在生理學或醫學獎上,繼2015年大村智獲獎後,人們越來越期待出現第4個日本人獲得該獎。在國際上活躍的日本科學家很多,以被視為日本看家本領的免疫領域為代表,來自日本的獲獎候選人眾多。

日本京都大學教授森和俊在2014年榮獲了被稱為「諾貝爾獎風向標」的美國拉斯克獎(Albert Lasker Award)。他發現了細胞內被稱為「內質網」的器官中管理蛋白質品質的機制。作為糖尿病和癌症的治療藥,國內外正在推進相關研究。對細胞內活動的研究,是諾貝爾獎生理學或醫學獎的重要研究題目,在過去也有多人獲獎。

森和俊還曾獲得加拿大蓋爾德納國際獎(Gairdner Foundation International Award),這一獎項被成為諾貝爾獎得主的搖籃。京都大學教授山中伸彌也在獲得上述兩個獎項後獲得了諾貝爾獎。

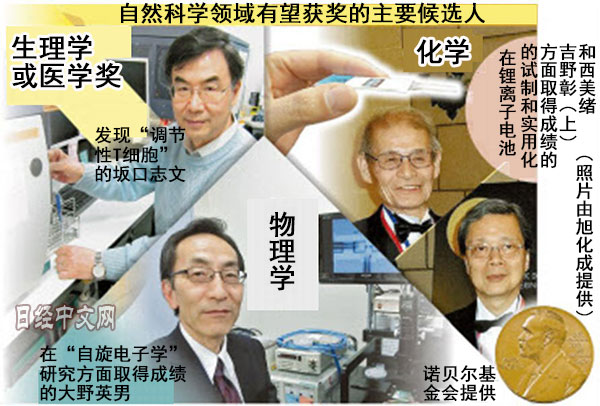

此外,2015年獲得蓋爾德納國際獎的大阪大學特聘教授坂口志文也是候選人之一。他發現了防止免疫失控的「調節性T細胞」。這項研究正在被應用於治療類風濕性關節炎等自身免疫疾病和抗癌藥。

與坂口一同獲蓋爾德納國際獎的東京工業大學榮譽教授大隅良典也享有很高的聲望。大隅發現了細胞內已完成使命的蛋白質自噬(Autophagy)作用,有可能與共同研究的東京大學教授水島升同時獲獎。

在免疫領域被認為最有獲獎競爭力的是京都大學名譽教授、尖端醫療振興財團理事長本庶佑。本庶發現了起免疫制動器作用的「PD-1」蛋白質。這種蛋白質具有防止癌細胞遭到免疫攻擊的作用。利用該原理,小野藥品工業推出了抗癌藥「Opdivo」。

在新藥開發領域,熊本大學教授滿屋裕明和東京農工大學特別榮譽教授遠藤章的得獎呼聲也很高。滿屋開發了多藥並用的愛滋治療藥物。遠藤則為治療高脂血症的新藥開發開闢了道路。他們的研究均取得了劃時代的成果,成為諾貝爾獎的有力候選人。

在海外,對特定DNA位置進行剪切黏貼的「基因組編輯」技術備受關注。此外,愛滋病和癌症的治療技術,以及無法攜帶瘧疾病原體的蚊子培養等也在取得進展。這些研究均被認為遲早將獲得諾貝爾獎。

物理學獎:「引力波」打破獲獎規律

物理學獎的獲獎主題存在「規律性」。2014年,屬於凝聚態物理領域的日本科學家赤崎勇、天野浩和中村修二的「藍色發光二極體」隔年獲獎,而其他年份則是基本粒子物理學或天文學及宇宙論交替獲獎。2015年梶田隆章等人對「中微子振盪」的發現相當於輪到基本粒子物理學。

如果按照這個順序,2016年將輪到凝聚態物理獲獎,但本屆存在巨大的變化因素。那就是2016年2月宣佈首次觀測到「引力波」的消息。美國研究團隊利用引力波天文臺「LIGO」在2015年9月捕捉到隨2個黑洞融合而發生的引力波。2016年6月又宣佈觀測到了第2次引力波。

愛因斯坦在發表廣義相對論的第二年,即1916年,曾預言引力波的存在。隨著觀測到引力波,人們期待該理論得到完全驗證,開創應用引力波的天文學新領域。有分析認為,提出建設LIGO的加州理工學院研究人員等將入選諾貝爾獎。雖然也存在引力波相關研究在2016年不會獲獎的可能性,但該研究成果不管何時獲獎都不令人意外。

在天文和宇宙物理領域,環繞太陽以外恒星公轉的「太陽系外行星」被發現也成為獲獎熱門。瑞士日內瓦大學名譽教授米歇爾·梅傑等人於1995年首次發現系外行星,隨後相同類型的行星不斷被發現,人類對太陽系外行星的認知取得進展。

如果按順序輪到凝聚態物理領域,日本研究者有可能獲獎。日本理化學研究所創發物性科學研究中心負責人十倉好紀開發了名為「多鐵性(multiferroic)物質」的新材料,該材料被認為有助於節能記憶體的研發。此外,東北大學教授大野英男在利用電子磁性的「自旋電子學」研究方面取得了全球性成果。而在奈米技術的代表性材料「碳奈米管」的研究方面,名古屋大學特聘教授飯島澄男也是有力候選人。

化學獎:鋰電池受關注

在化學領域,鋰離子電池被認為是有望獲得諾貝爾獎的研究成果。鋰離子電池作為可充放電的電源,幫助電子産品實現小型化,提高便攜性,同時在純電動汽車上的搭載也在迅速推廣。日本的科學家和企業對鋰電池的實用化做出了巨大貢獻。

1980年開發出鋰電池正極材料的美國德克薩斯大學教授約翰·古迪納夫是該領域的第一人。而東芝研究諮詢(TOSHIBA Research Consulting)高級研究員水島公一在1977~1979年曾是古迪納夫的左膀右臂。在古迪納夫研究成果的基礎上,旭化成顧問吉野彰等人試製了鋰電池的原型,而前索尼業務執行董事西美緒等人則於1991年首次將鋰電池投入使用。

美國國家工程學院在2014年為古迪納夫、吉野彰和西美緒頒發了被譽為工學領域諾貝爾獎的「查爾斯·斯塔克·德拉普爾獎」。因藍色發光二極體研究獲得諾貝爾物理學獎的赤崎勇和中村修二曾於2015年獲得該獎項。相關人士對吉野彰和西美緒獲得諾貝爾獎充滿期待。

在作為諾貝爾傳統獲獎學科的有機合成領域,日本人也很有可能獲獎。有觀點認為,北海道大學名譽教授鈴木章和美國普渡大學特別教授根岸英一等在2010年獲獎後已過去了6年,也該差不多輪到日本獲獎了。

中部大學教授山本尚已確定獲得2017年美國化學會的「羅傑·亞當斯獎」。山本開發出了利用精密設計的分子作為催化劑,選擇性合成有用化合物的方法。這是繼野依良治之後,第二個日本人獲得該獎項。該獎項的歷代獲獎者中很多人也獲得了諾貝爾獎。

據調查公司湯森路透統計,從論文被引用頻率來看,目前備受矚目的研究人員包括,被稱為分子設計研究開拓者的九州大學名譽教授新海徵治、研究多孔材料的京都大學教授北川近、開發光觸媒的東京理科大學校長藤嶋昭、發現金微粒子具有催化劑作用的首都大學東京名譽教授春田正毅。

2000年以後日本諾貝爾獲獎者僅次於美國

近幾年,日本科學家接連獲得自然科學領域的諾貝爾獎。1990年代沒有日本人獲獎,但21世紀之後多位日本科學家獲獎。包括美籍日本人南部陽一郎(已故)和中村修二在內,共有16人獲獎。進入21世紀以後,獲獎人數僅次於美國排名第2。

諾貝爾獎重視科學發現的第一人。獲獎者增加足以説明二戰後日本的科學水準大幅提升。

日本政府從80年代開始不斷增加科學技術振興經費。在泡沫帶來經濟發展的背景下,企業也積極致力於基礎研究。因從事自然科學領域研究而壯大的日本企業和大學在1980~90年代的研究成果屢屢獲得好評。

諾貝爾獎最多可3人同時獲獎,而2008年和2014年的物理學獎全部被3名日本科學家包攬。在今後的一段時間內,日本的獲獎熱潮可能還會持續。特別是生理學或醫學獎和化學獎,很多日本科學家都是強有力的候選人。

不過想想以後,心裏卻有些沒底。雖然很多研究人員一直在苦心研究,但近幾年,中國等新興經濟體的研究水準顯著提高。有觀點指出,在有些領域日本「已經被趕超」。

諾貝爾獎獲獎者的研究成果多在30~40歲比較年輕時取得。要想確保日本的科學實力,必須為年輕和中堅研究人員創造可全身心投入研究的環境。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)吉川和輝、永田好生、竹下敦宣

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

生理學或醫學獎:日本在免疫領域有優勢

在生理學或醫學獎上,繼2015年大村智獲獎後,人們越來越期待出現第4個日本人獲得該獎。在國際上活躍的日本科學家很多,以被視為日本看家本領的免疫領域為代表,來自日本的獲獎候選人眾多。

|

森和俊還曾獲得加拿大蓋爾德納國際獎(Gairdner Foundation International Award),這一獎項被成為諾貝爾獎得主的搖籃。京都大學教授山中伸彌也在獲得上述兩個獎項後獲得了諾貝爾獎。

此外,2015年獲得蓋爾德納國際獎的大阪大學特聘教授坂口志文也是候選人之一。他發現了防止免疫失控的「調節性T細胞」。這項研究正在被應用於治療類風濕性關節炎等自身免疫疾病和抗癌藥。

與坂口一同獲蓋爾德納國際獎的東京工業大學榮譽教授大隅良典也享有很高的聲望。大隅發現了細胞內已完成使命的蛋白質自噬(Autophagy)作用,有可能與共同研究的東京大學教授水島升同時獲獎。

在免疫領域被認為最有獲獎競爭力的是京都大學名譽教授、尖端醫療振興財團理事長本庶佑。本庶發現了起免疫制動器作用的「PD-1」蛋白質。這種蛋白質具有防止癌細胞遭到免疫攻擊的作用。利用該原理,小野藥品工業推出了抗癌藥「Opdivo」。

在新藥開發領域,熊本大學教授滿屋裕明和東京農工大學特別榮譽教授遠藤章的得獎呼聲也很高。滿屋開發了多藥並用的愛滋治療藥物。遠藤則為治療高脂血症的新藥開發開闢了道路。他們的研究均取得了劃時代的成果,成為諾貝爾獎的有力候選人。

在海外,對特定DNA位置進行剪切黏貼的「基因組編輯」技術備受關注。此外,愛滋病和癌症的治療技術,以及無法攜帶瘧疾病原體的蚊子培養等也在取得進展。這些研究均被認為遲早將獲得諾貝爾獎。

物理學獎:「引力波」打破獲獎規律

物理學獎的獲獎主題存在「規律性」。2014年,屬於凝聚態物理領域的日本科學家赤崎勇、天野浩和中村修二的「藍色發光二極體」隔年獲獎,而其他年份則是基本粒子物理學或天文學及宇宙論交替獲獎。2015年梶田隆章等人對「中微子振盪」的發現相當於輪到基本粒子物理學。

如果按照這個順序,2016年將輪到凝聚態物理獲獎,但本屆存在巨大的變化因素。那就是2016年2月宣佈首次觀測到「引力波」的消息。美國研究團隊利用引力波天文臺「LIGO」在2015年9月捕捉到隨2個黑洞融合而發生的引力波。2016年6月又宣佈觀測到了第2次引力波。

愛因斯坦在發表廣義相對論的第二年,即1916年,曾預言引力波的存在。隨著觀測到引力波,人們期待該理論得到完全驗證,開創應用引力波的天文學新領域。有分析認為,提出建設LIGO的加州理工學院研究人員等將入選諾貝爾獎。雖然也存在引力波相關研究在2016年不會獲獎的可能性,但該研究成果不管何時獲獎都不令人意外。

在天文和宇宙物理領域,環繞太陽以外恒星公轉的「太陽系外行星」被發現也成為獲獎熱門。瑞士日內瓦大學名譽教授米歇爾·梅傑等人於1995年首次發現系外行星,隨後相同類型的行星不斷被發現,人類對太陽系外行星的認知取得進展。

如果按順序輪到凝聚態物理領域,日本研究者有可能獲獎。日本理化學研究所創發物性科學研究中心負責人十倉好紀開發了名為「多鐵性(multiferroic)物質」的新材料,該材料被認為有助於節能記憶體的研發。此外,東北大學教授大野英男在利用電子磁性的「自旋電子學」研究方面取得了全球性成果。而在奈米技術的代表性材料「碳奈米管」的研究方面,名古屋大學特聘教授飯島澄男也是有力候選人。

化學獎:鋰電池受關注

在化學領域,鋰離子電池被認為是有望獲得諾貝爾獎的研究成果。鋰離子電池作為可充放電的電源,幫助電子産品實現小型化,提高便攜性,同時在純電動汽車上的搭載也在迅速推廣。日本的科學家和企業對鋰電池的實用化做出了巨大貢獻。

|

美國國家工程學院在2014年為古迪納夫、吉野彰和西美緒頒發了被譽為工學領域諾貝爾獎的「查爾斯·斯塔克·德拉普爾獎」。因藍色發光二極體研究獲得諾貝爾物理學獎的赤崎勇和中村修二曾於2015年獲得該獎項。相關人士對吉野彰和西美緒獲得諾貝爾獎充滿期待。

在作為諾貝爾傳統獲獎學科的有機合成領域,日本人也很有可能獲獎。有觀點認為,北海道大學名譽教授鈴木章和美國普渡大學特別教授根岸英一等在2010年獲獎後已過去了6年,也該差不多輪到日本獲獎了。

中部大學教授山本尚已確定獲得2017年美國化學會的「羅傑·亞當斯獎」。山本開發出了利用精密設計的分子作為催化劑,選擇性合成有用化合物的方法。這是繼野依良治之後,第二個日本人獲得該獎項。該獎項的歷代獲獎者中很多人也獲得了諾貝爾獎。

據調查公司湯森路透統計,從論文被引用頻率來看,目前備受矚目的研究人員包括,被稱為分子設計研究開拓者的九州大學名譽教授新海徵治、研究多孔材料的京都大學教授北川近、開發光觸媒的東京理科大學校長藤嶋昭、發現金微粒子具有催化劑作用的首都大學東京名譽教授春田正毅。

2000年以後日本諾貝爾獲獎者僅次於美國

近幾年,日本科學家接連獲得自然科學領域的諾貝爾獎。1990年代沒有日本人獲獎,但21世紀之後多位日本科學家獲獎。包括美籍日本人南部陽一郎(已故)和中村修二在內,共有16人獲獎。進入21世紀以後,獲獎人數僅次於美國排名第2。

諾貝爾獎重視科學發現的第一人。獲獎者增加足以説明二戰後日本的科學水準大幅提升。

日本政府從80年代開始不斷增加科學技術振興經費。在泡沫帶來經濟發展的背景下,企業也積極致力於基礎研究。因從事自然科學領域研究而壯大的日本企業和大學在1980~90年代的研究成果屢屢獲得好評。

諾貝爾獎最多可3人同時獲獎,而2008年和2014年的物理學獎全部被3名日本科學家包攬。在今後的一段時間內,日本的獲獎熱潮可能還會持續。特別是生理學或醫學獎和化學獎,很多日本科學家都是強有力的候選人。

不過想想以後,心裏卻有些沒底。雖然很多研究人員一直在苦心研究,但近幾年,中國等新興經濟體的研究水準顯著提高。有觀點指出,在有些領域日本「已經被趕超」。

諾貝爾獎獲獎者的研究成果多在30~40歲比較年輕時取得。要想確保日本的科學實力,必須為年輕和中堅研究人員創造可全身心投入研究的環境。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)吉川和輝、永田好生、竹下敦宣

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。