打遊戲能治病?日本藥企啟動研發治療APP

2019/05/14

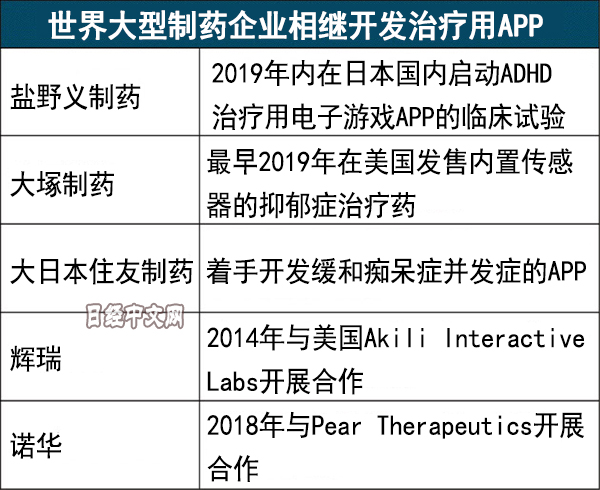

日本各製藥企業將涉足使用智慧手機的「數字治療」業務。鹽野義製藥2019年內將在日本國內啟動使用電子遊戲APP治療「注意力缺陷多動症(ADHD)」的臨床試驗。大塚製藥將把感測器與APP結合起來,提高抑鬱症治療藥的效果。利用數位技術,能夠高效推進成本達上千億日元的新藥開發,同時還能對抗學名藥(新藥專利到期後發售的與新藥成分相同的藥品)。

|

| 日本鹽野義製藥的治療用APP |

鹽野義製藥從開發注意力缺陷多動症治療用APP的美國企業Akili Interactive Labs處獲得了在日本和台灣的獨家開發和銷售權。簽訂了根據銷售額支付超過1億美元授權費的合同,此外還將討論向Akili出資。

該APP的特點是活用令兒童感覺親切的電子遊戲。患者使用智慧手機或平板終端在遊戲內躲避障礙物,對特定對象物做出反應,從而刺激大腦皮層的部位。據稱注意力缺陷多動症患者的大腦皮層功能會下降,通過遊戲進行刺激有助於提高注意力。同時,還能結合兒童處理課題的能力調整遊戲的難易度,提高治療效果。

Akili在美國以348位8~12歲患者為對象實施了臨床試驗,確認注意力得到改善。該療法正在申請獲得美國食品藥品管理局(FDA)的批准,預計將於近期獲批。

鹽野義製藥一直在自主開發注意力缺陷多動症治療藥。該公司的社長手代木功認為,「如果能夠與數位技術融合,將大幅提高現有藥物的治療效果」。

在日本國內,將從2019年開始啟動APP的臨床試驗,力爭作為醫療器械獲得批准。如果獲批後能夠適用於醫保,價格將與普通藥物相倣,從而能夠向醫療機構推銷該APP。

涉足「數字治療」的背景是全球的大型製藥企業面臨著共同的煩惱。新藥開發成本迅速上漲,2015年之後新藥開發投入1000億日元以上費用也不稀奇。一方面,即使實現商品化,專利到期後,學名藥上市,導致盈利性大幅降低。不少業內相關人士紛紛表示,「大型製藥企業的業務模式迎來轉折點」。

治療用APP之所以備受期待,是因為有望成為打開這種僵局的關鍵所在。如果能把APP作為醫療器械銷售,將成為製藥企業新的收益源。把APP和現有藥物打包銷售,可以防止患者改為使用廉價的學名藥。以鹽野義製藥為例,即使注意力缺陷多動症治療藥的專利到期,也可能維持較高利潤。

另外,還能把APP上患者的使用記錄作為數據保存下來,掌握治療內容與療效的因果關係。活用數據的話,易於設定新藥的銷售目標和測定效果,抑制開發成本。

精神疾病的治療與數位技術的融合性較高。例如要治療抑鬱症,防止患者忘記服藥及擅自停藥十分重要。

|

大塚製藥注意到這一點。該公司最早將於2019年,在美國投放內置感測器的抑鬱症治療藥「Abilify MyCite」。藥片在胃裏融化後,感測器會發出信號,安裝在患者腹部的感測器會接受信號,向APP傳輸服藥時間,有助於患者遵從醫生的指導按時服藥。

該公司還與美國初創企業Click Therapeutics開展合作。2019年內在美國啟動APP的臨床試驗,通過該APP讓患者記憶各種各樣的面孔圖像,鍛鍊短期記憶力,從而改善抑鬱症的症狀。如果步入正軌,還計劃在日本應用。

在新藥開發接連遭遇失敗的癡呆症方面,也對APP抱有很高期待。大日本住友製藥已著手開發緩解癡呆症帶來的抑鬱症狀及幻覺的APP。

與全面動員生物和化學力量的新藥開發不同,開發APP最低只需幾億日元。APP作為提高現有藥物治療效果和盈利性的「殺手劍」,預計進軍該領域的製藥企業將不斷增多。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)大下淳一

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。