誰能搶先量産新冠疫苗?

2020/05/27

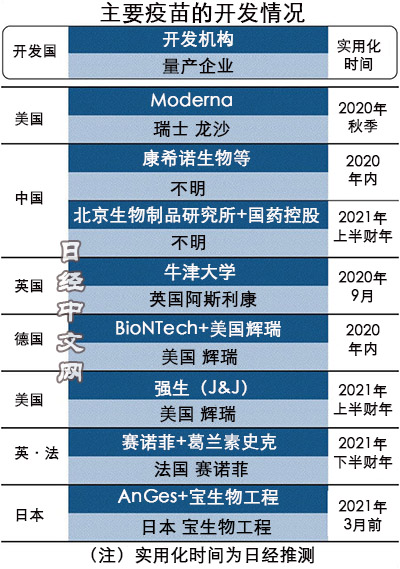

為了實現新型冠狀病毒預防疫苗的實用化,歐美企業已開始構建疫苗量産體制。英國醫藥企業阿斯利康(AstraZeneca)5月21日宣佈,建立了可每年供應10億劑英國牛津大學開發的疫苗的體制。美國新興生物企業Moderna也將建立同等規模的大量供給體制。量産疫苗需要鉅額費用。在疫苗開發取得成功之前,歐美早已展開了量産技術競爭。另一方面,日本企業的行動遲緩,政府將強化供給能力。

阿斯利康將量産的是牛津大學快速推進開發的最新疫苗。在量産工序方面,為了避免設備和病毒外流,相關設施需要進行嚴格衛生管理。阿斯利康似乎通過改良設備等,準確9月開始供給疫苗。

需要數百億日元

此外,對大量生産的疫苗進行品質檢測的體制也必不可少。完善的設備和體制僅限於大型企業。如果牛津大學自主推進大規模生産,需要數百億日元規模的費用,開始量産則需要1~2年時間。

|

生物初創企業Moderna也將實現每年10億劑的大量供給,5月1日宣佈與瑞士醫藥企業龍沙(lonza)展開合作。雖然Moderna擁有臨床試驗用的小規模生産設備,但缺乏進行量産的設備。

Moderna涉足的RNA疫苗與通過雞蛋或動物細胞等培養病毒的傳統疫苗不同,是通過化學合成生産疫苗,與傳統疫苗相比能縮短開發時間。

儘管Moderna疫苗的物質的機制簡單,但缺乏技術積累難以實現量産。這是因為需要具備在血液中不被分解的製劑技術,同時使成分保持均勻還需要特殊技術。

Moderna為進行量産,將利用藥品代工企業龍沙的設備。Moderna最早6月內完成對龍沙的生産技術轉移,7月啟動試製品的生産。目前具有RNA疫苗商業生産經驗的企業據稱只有Moderna、德國BioNTech、德國CureVac這3家。BioNTech將在量産化方面與美國輝瑞合作。

4巨頭佔據8成份額

疫苗是進入門檻較高的醫藥品。在全球疫苗市場,美國輝瑞、默克、英國葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)和法國賽諾菲(Sanofi)佔據8成以上份額。這4家企業主要開發和生産傳統疫苗,壟斷的背後原因被認為是其具備龐大的供給能力。疫苗的成分已通過專利公開,但量産需要龐大的投資和經驗。疫苗業務的競爭力不僅在於開發技術,還取決於供給能力。

歐美各國將評估量産技術,向各家企業的疫苗項目提供資金支援。對於阿斯利康和牛津大學的疫苗項目,英國政府將提供約27億日元的補助金。最近還傳出該項目從美國生物醫學高級研究與開發局(BARDA)收取約1070億日元資助的消息。據稱牛津疫苗的産量從每年4億劑提高至10億劑也是得益於這筆資金。

|

| 中國康希諾生物研發的新冠疫苗(照片由該公司提供) |

美國生物醫學高級研究與開發局將攜手強生(J&J),均攤約1000億日元設備費用。在看到開發成功的頭緒之前就將量産納入視野,加快確保面向美國的新冠疫苗。

在新冠疫苗的實用化方面,中國與歐美企業展開競爭。中國的生物企業和研究所正在實施疫苗臨床試驗。有的疫苗已經推進到通過臨床試驗確認有效性的階段,力爭最快2020年秋季實用化。不過日本國內醫療相關人士表示,中國企業量産疫苗的技術和經驗「缺乏公開資訊,能在多大程度上供給也是未知數」。

另一方面,日本能供應疫苗的企業僅限於武田藥品工業、KM Biologics、第一三共、阪大微生物病研究會等。沒有企業能量産最尖端的RNA疫苗等。在RNA疫苗領域,第一三共攜手東京大學醫科學研究所進行開發,但並未透露量産體制。

源自大阪大學的生物企業AnGes推進研發的新冠疫苗主要由寶生物工程(TaKaRa Bio)負責量産。正在推進準備每年生産20萬人份的疫苗,這一規模僅為Moderna和牛津的疫苗的0.02%。日本政府也一直推進支援企業開發疫苗生産技術,但最尖端疫苗的量産舉措落後。

最近在全球範圍內,推進新冠疫苗量産化的趨勢相繼出現,日本政府也開始討論提供資金,推動國內企業大規模生産疫苗。

法國製藥企業賽諾菲的首席執行官(CEO)保羅·哈德森表示,「與能否開發(疫苗)相比,更應關注必須生産的疫苗的數量」。在歐美企業和政府相關人士之間,討論焦點正在從開發新冠疫苗轉向儘早大量供給。日本也需要深入討論新冠疫苗的供給體制。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)尖端醫療編輯 高田倫志

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。