川崎病和新冠肺炎的發病原理相同?

2020/06/09

歐美各國陸續有報告稱,感染新型冠狀病毒的兒童出現發燒、發疹、腹痛等類似「川崎病」的症狀。「川崎病」是日本醫生在半個多世紀前發現的疾病,日本和中國等亞洲人病例較多。儘管已經可以治療,但病因不明,患者數量在持續增加。以新冠病毒為契機,這一在日本發現的疾病再次受到人們的關注。

|

「已經確認紐約市內的醫院裏有15例類似川崎病症狀的兒童」,5月4日紐約市衛生部門公佈了這一消息。15名兒童當中,有10人感染了新型冠狀病毒。截至6月1日,包括該市在內的整個紐約州報告了近200例有同樣症狀的兒童。英國也出現同樣患者。

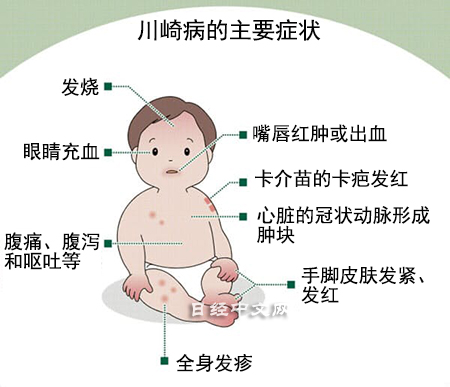

川崎病屬於血管發生炎症、全身出現各種症狀的疾病。除發燒、眼睛充血、發疹、手腳皮膚變色外,還出現頸部淋巴節腫大。為心肌提供營養的冠動脈出現腫塊,心肌梗塞的風險加大。多發生在5歲以下的兒童,1歲前後容易發病。如果連續高燒3~4天後出現發疹和充血,就可能是川崎病。治療時服用名為抗體的免疫球蛋白和抑制炎症的阿司匹林。

|

| 川崎病的發現者川崎富作 |

川崎病的名字源自該病的發現者、兒科醫生川崎富作。1961年,在日本紅十字會中央醫院就職的川崎富作首次接診到使用抗生素無效、發燒後出現手部和腳部皮膚脫落症狀的兒童。隨後有同樣病例的兒童超過數十人。川崎富作在1967年發表了論文稱這可能是一種新型疾病。從70年代起受到關注,在研究人員和醫務人士之間逐步採用「川崎病」這一新的疾病名稱。

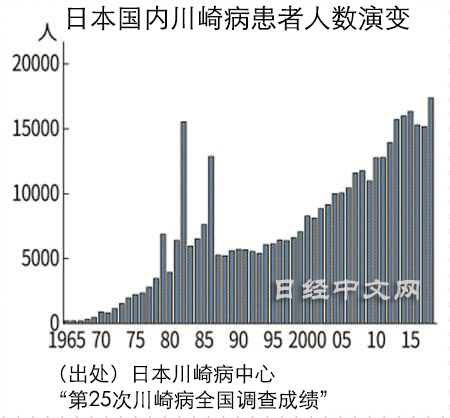

患者數量在世界各地存在地域性差異。和歐美相比,日本、中國、南韓等的病例較多。日本國內的患者數量持續增長,2018年達到1.7萬人,是2000年的兩倍左右。另外,日本在過去50年內還多次發生患者突然增加的「流行」。

|

川崎病的原因尚未不清楚。2005年美國耶魯大學的研究團隊宣佈從患者身上找到新的冠狀病毒,是川崎病的病原體,但後來被否認。迄今為止,曾有各種細菌和病毒等被當作病因,但都沒能得到最終確認。

熟悉川崎病的東京都立小兒綜合醫療中心的副院長三浦大指出「有可能是(因某種原因導致)免疫系統失控而發病」。當病毒等病原體侵入人體後,人體就要做出應對,承擔免疫功能的細胞等會被激活。如果不能對其進行正確控制,免疫細胞就會傷害自身的組織等。其結果就是發生川崎病。假如這種觀點是正確的,引起免疫系統失控的就不是特定的病原體,各種病毒和細菌都可能成為原因。

三浦大認為,因感染新冠病毒而引起類似川崎病的症狀「很可能基於同一機制而引發」。歐美報告的症狀原本就以5歲以上兒童居多、心臟功能障礙居多等,和普通的川崎病不同。另外三浦大還認為歐美的兒童「有可能是重症型的川崎病休克症候群(KDSS)」。KDSS在日本國內的患者少,在歐美則比較多。這些在新型冠狀病毒流行前就已經認識到。

日本川崎病學會5月上旬向全國專業醫生進行了問詢調查,在2~4月的3個月內未發現患者數量增加。如果歐美各國報告的症狀屬于KDSS,則與日本少歐美多的趨勢是相符的。

免疫相關基因根據人種和地區而各不相同。同樣是感染了新型冠狀病毒的患者,歐美和亞洲在重症化方面就有差異。這次陸續報告了類似川崎病的症狀,如果能查明原因,也許就能揭開感染新冠病毒後導致重症化的機制。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)出村政彬

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。