這3位為何能獲得諾貝爾物理學獎?

2022/10/05

法國巴黎綜合理工學院的阿蘭·阿斯佩(Alain Aspect)教授等3名歐美研究人員榮獲了2022年諾貝爾物理學獎。他們的研究對半導體、化學和製藥等現代科學不可或缺的量子力學的發展做出了貢獻,為全球的「量子革命」技術創新開闢了道路。借助3人的研究,作為新一代高速電腦的量子電腦技術已迎來開花結果之時。

|

| 谷歌等量子電腦的研發在全球取得進展(谷歌的模型) |

除了阿斯佩之外,在美國加利福尼亞大學柏克萊分校等從事研究工作的約翰·克勞澤(John F. Clauser)博士、奧地利維也納大學的名譽教授安東·塞林格(Anton Zeilinger)獲獎。

量子力學是與愛因斯坦相對論一起構成現代物理學基礎的理論。量子指的是物質和能量的極小單位,代表性物質是原子、電子和光子(光的顆粒)。在20世紀前半期,人類對其特殊性質和運動的理解加深,為化學反應機制的研究和半導體技術發展做出巨大貢獻。

未解決的課題是被稱為「量子糾纏」的奇妙特性。「量子糾纏」指的是關係猶如雙胞胎的2個粒子具備的聯繫。例如電子具有稱為「自旋(Spin)」的磁性,觀測成對電子的另一個自旋,如果結果是「向上」,那麼在那一瞬間離開位置的另一個則自動「向下」。

愛因斯坦將這種猶如看不見的絲線的聯繫稱之為「幽靈般的超距作用」,持否定看法,認為這是不可能的。到1935年,他與2名聯合研究者發佈了論文,這一主張就是著名的「EPR悖論」。

到操控和觀測量子技術發達的20世紀後半期,愛因斯坦提出的謎團慢慢露出真相。1964年,為EPR悖論驗證開闢道路的計算公式被發佈,其後約翰·克勞澤和阿斯佩等人的研究和實驗對證明「量子糾纏」的存在發揮了重要作用。

「量子糾纏」的特性現在已成為全球展開激烈研發競爭的量子技術不可或缺的基礎。典型就是技術迅速發展的量子電腦,例如2019年美國谷歌以約3分鐘解答出利用最尖端超級電腦需要1萬年的問題。「量子糾纏」是高速計算的根基,而在克服被稱為最大難題的計算時的「錯誤」方面也成為關鍵。

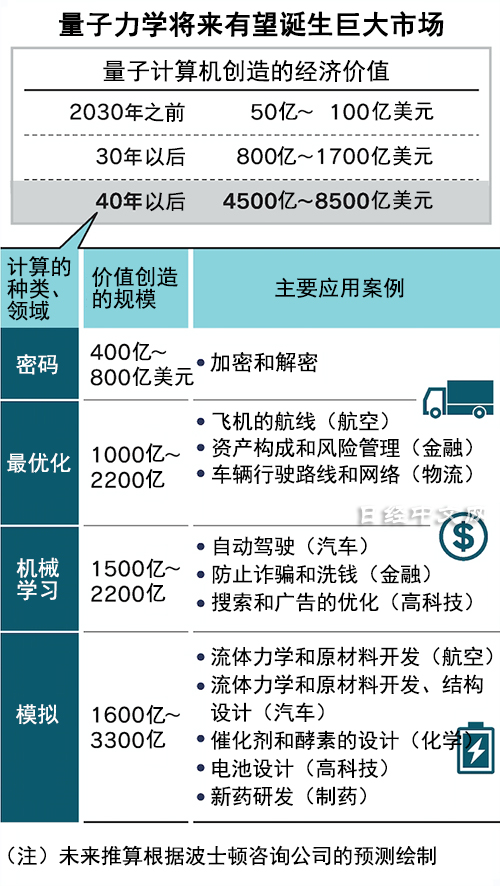

量子電腦將給原材料和藥物的開發、金融風險評估、人工智慧(AI)利用帶來創新,備受期待。預計對未來的産業競爭力産生影響。

|

在日本,2021年美國IBM的商用量子電腦投入運作,豐田等為了在業務中加以利用,已啟動研究。富士通計劃2023年度作為國內企業首次造出通用型國産量子電腦。此外,NEC和日立製作所也將全面推進開發,競爭正在加劇。

作為應用「量子糾纏」的技術,1990年代以後,由於安東·塞林格等人的工作,「量子隱形傳態」的研究日趨活躍。該技術不是傳送量子本身,而是將量子攜帶的「資訊」傳送至其他位置。現在已被量子電腦等最尖端的研究採用。

在美國政府2020年提出構想的「量子網際網路」上,量子糾纏和量子隱形傳態也將發揮重要作用。有分析認為,為了實現將量子電腦、量子通信與加密結合起來的新一代網際網路,全球將加速研究。成功實現則能構建安全性極高的通信網。

量子力學在20世紀推動了半導體和雷射器技術的發展。進入21世紀後,借助阿斯佩等人的成果,技術開發迎來新階段,目前給電腦、通信與加密、感測器等帶來創新的「第二次量子革命」正在推進。其走向不僅將影響企業的業務和人類生活,還將對國家的安全保障産生影響。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網) 生川曉

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。