「器官工廠」在走近?

2013/08/14

豬等動物也能成為培育人體器官的「器官工廠」。多年來,作為移植用器官的來源,在豬等動物的體內培育人類肝臟和胰臟等器官的研究一直備受關注,但人們一直認為實現還遙遙無期。可是,隨著日本京都大學教授山中伸彌開發的iPS細胞的面世,形勢正發生著重大的轉變。目前,日本政府已經批准利用動物胚胎(受精卵)和iPS細胞來培育人類器官的研究。

8月1日,日本政府下屬綜合科學技術會議所屬的生命倫理專業調查會召開會議。會議匯總了各方意見,決定批准通過製作「動物性集合胚」(即在動物胚胎中加入人類細胞),在動物體內培育人類器官的研究。今後,日本文部科學省將啟動研究方針的修改工作。

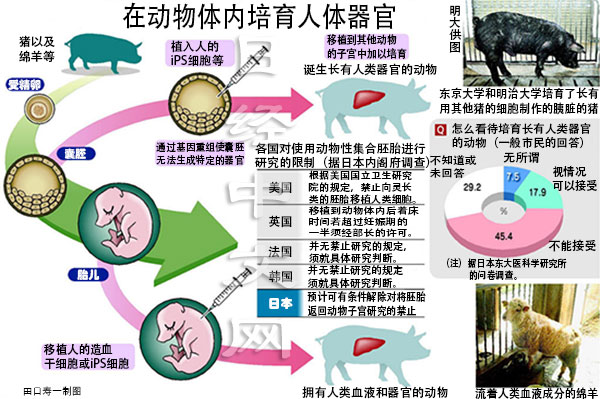

利用動物性集合胚進行的研究大致是如下的順序。首先將豬的受精卵進行基因重組,使其無法生成特定的某個器官,然後將該受精卵培育成胚胎,並在其中植入人類iPS細胞等,製作動物性集合胚。隨後再將其移植回豬的子宮內,由此誕生的豬就將攜帶人類的器官。等豬長大後取出所需器官移植給患者。

作為再生醫療的第一人,東京大學的中內啟光教授在「器官工廠」研究領域領先一步。約3年前,中內教授在無法長出胰臟的老鼠胚胎中植入小白鼠的iPS細胞,然後移植到雌性老鼠體內,培育出了攜帶小白鼠胰臟的老鼠。

今年2月,中內教授又宣佈在豬體內培育其他豬的胰臟的實驗取得成功。首先,通過基因重組培育了沒有胰臟的豬。然後利用克隆技術將這種豬的細胞培育成胚胎,再在胚胎中植入正常豬的胚胎細胞,並將胚胎移植到作為代孕母體的豬子宮內。

該母體豬生下的小豬本來應沒有胰臟,但來自於正常豬的細胞生成了胰臟。小豬生長正常,胰臟功能和繁殖能力都沒有出現問題。

作為條件之一,用於植入的細胞需要具有可成長為各種細胞和組織的多功能性。中內教授今後將啟動利用人類iPS細胞在豬體內培育人類胰臟的研究。他還表示,「接下來將考慮培育腎臟和肝臟等」。

目前,包括治療眼睛疑難病的臨床研究等,採用iPS細胞的再生醫療的臨床研究已經全面展開。不過,憑藉目前的技術,培育肝臟和胰臟等複雜的立體器官依然存在難度。因此,研究人員想到,如果利用動物由受精卵成長為成體的機制,也許可以更容易的培育出人體器官。

除了利用動特性集合胚的方式之外,「器官工廠」的發展性研究也被推進。

日本自治醫科大學的花園豐教授等人培育出了攜帶人類血液成分的綿羊,在日本栃木縣真岡市的農場,現在飼養著5頭這樣的綿羊。

將人類製造血液的造血幹細胞在綿羊妊娠後的大約第50天移植給綿羊胎兒,這樣就誕生了攜帶人類血液的綿羊。因為出生前的綿羊胎兒的免疫功能很弱,即使植入人類的細胞,也不會産生排斥反應。教授等表示,作為逐漸面臨短缺的人體輸血用血液,力爭在5年以內投入實際應用。

自治醫科大學的客座教授小林英司等人則從小白鼠體內提取肝細胞,然後移植給免疫功能不全的老鼠。並人為讓該老鼠本身的肝細胞在成長過程中逐漸死亡。結果培育出了一種「混合型」肝臟。該肝臟的血管來自老鼠本身,而其他大部分的細胞則來自小白鼠。

「器官工廠」的研究正逐步朝著實際應用推進,但也面臨一些問題。

例如安全性。有觀點認為,把在動物體內培育的器官移植給人類後,可能發生排斥反應。此外,還可能讓人感染動物體內潛藏的未知病毒。也有觀點指出,利用人類的iPS細胞,可能難以培育豬和人類細胞混合在一起的個體。

中內教授表示,「技術方面已經逐步成熟。接下來不實際去做就難以得出結論」。一方面,正在培育用於「器官工廠」的豬的日本明治大學長島比呂志教授則表示,「希望培育出完全不攜帶病原菌的豬」。

此外,在倫理層面,也存在不同意見。例如,在採用動特性集合胚時,如果産生了攜帶人類大腦的豬,是否將應該將其視為人類呢?關於這樣的議論也將不斷。

根據東京大學醫學科學研究所實施的問卷調查,多達45.4%的一般市民回答稱,「不能接受」培育攜帶人類器官的動物。這或許也從一個側面反映了民眾對無止境追求進步的醫療技術仍存在不安和疑惑。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

8月1日,日本政府下屬綜合科學技術會議所屬的生命倫理專業調查會召開會議。會議匯總了各方意見,決定批准通過製作「動物性集合胚」(即在動物胚胎中加入人類細胞),在動物體內培育人類器官的研究。今後,日本文部科學省將啟動研究方針的修改工作。

利用動物性集合胚進行的研究大致是如下的順序。首先將豬的受精卵進行基因重組,使其無法生成特定的某個器官,然後將該受精卵培育成胚胎,並在其中植入人類iPS細胞等,製作動物性集合胚。隨後再將其移植回豬的子宮內,由此誕生的豬就將攜帶人類的器官。等豬長大後取出所需器官移植給患者。

作為再生醫療的第一人,東京大學的中內啟光教授在「器官工廠」研究領域領先一步。約3年前,中內教授在無法長出胰臟的老鼠胚胎中植入小白鼠的iPS細胞,然後移植到雌性老鼠體內,培育出了攜帶小白鼠胰臟的老鼠。

今年2月,中內教授又宣佈在豬體內培育其他豬的胰臟的實驗取得成功。首先,通過基因重組培育了沒有胰臟的豬。然後利用克隆技術將這種豬的細胞培育成胚胎,再在胚胎中植入正常豬的胚胎細胞,並將胚胎移植到作為代孕母體的豬子宮內。

該母體豬生下的小豬本來應沒有胰臟,但來自於正常豬的細胞生成了胰臟。小豬生長正常,胰臟功能和繁殖能力都沒有出現問題。

作為條件之一,用於植入的細胞需要具有可成長為各種細胞和組織的多功能性。中內教授今後將啟動利用人類iPS細胞在豬體內培育人類胰臟的研究。他還表示,「接下來將考慮培育腎臟和肝臟等」。

目前,包括治療眼睛疑難病的臨床研究等,採用iPS細胞的再生醫療的臨床研究已經全面展開。不過,憑藉目前的技術,培育肝臟和胰臟等複雜的立體器官依然存在難度。因此,研究人員想到,如果利用動物由受精卵成長為成體的機制,也許可以更容易的培育出人體器官。

除了利用動特性集合胚的方式之外,「器官工廠」的發展性研究也被推進。

日本自治醫科大學的花園豐教授等人培育出了攜帶人類血液成分的綿羊,在日本栃木縣真岡市的農場,現在飼養著5頭這樣的綿羊。

將人類製造血液的造血幹細胞在綿羊妊娠後的大約第50天移植給綿羊胎兒,這樣就誕生了攜帶人類血液的綿羊。因為出生前的綿羊胎兒的免疫功能很弱,即使植入人類的細胞,也不會産生排斥反應。教授等表示,作為逐漸面臨短缺的人體輸血用血液,力爭在5年以內投入實際應用。

自治醫科大學的客座教授小林英司等人則從小白鼠體內提取肝細胞,然後移植給免疫功能不全的老鼠。並人為讓該老鼠本身的肝細胞在成長過程中逐漸死亡。結果培育出了一種「混合型」肝臟。該肝臟的血管來自老鼠本身,而其他大部分的細胞則來自小白鼠。

「器官工廠」的研究正逐步朝著實際應用推進,但也面臨一些問題。

例如安全性。有觀點認為,把在動物體內培育的器官移植給人類後,可能發生排斥反應。此外,還可能讓人感染動物體內潛藏的未知病毒。也有觀點指出,利用人類的iPS細胞,可能難以培育豬和人類細胞混合在一起的個體。

中內教授表示,「技術方面已經逐步成熟。接下來不實際去做就難以得出結論」。一方面,正在培育用於「器官工廠」的豬的日本明治大學長島比呂志教授則表示,「希望培育出完全不攜帶病原菌的豬」。

此外,在倫理層面,也存在不同意見。例如,在採用動特性集合胚時,如果産生了攜帶人類大腦的豬,是否將應該將其視為人類呢?關於這樣的議論也將不斷。

根據東京大學醫學科學研究所實施的問卷調查,多達45.4%的一般市民回答稱,「不能接受」培育攜帶人類器官的動物。這或許也從一個側面反映了民眾對無止境追求進步的醫療技術仍存在不安和疑惑。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。