藍光LED到底是誰的專利

2014/10/08

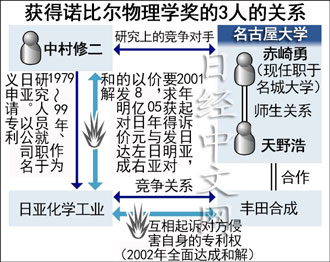

日本名城大學教授赤崎勇、名古屋大學教授天野浩以及美國加利福尼亞大學教授中村修二3人獲得了2014年度諾貝爾物理學獎,獲獎理由的藍光LED技術在各種專利糾紛中也備受關注。其中,中村起訴其前僱主,要求獲得發明對價的訴訟讓企業開始重新思考該如何回報研發人員。

獲得本年度諾比爾物理學獎的3人中,屬於師徒關係的赤崎、田野與中村可以説是研究上的競爭對手。與赤崎合作的企業豐田合成與中村前僱主日亞化學工業從2000年前後開始相互起訴對方侵害自身的專利。

赤崎與天野從1980年代後半期開始與豐田合成及新技術開發事業團聯手,在以氮化鎵為原料的藍光LED研究方面先行一步。但是,在日亞化學注意到同樣的原料的中村在研究上迎頭追趕。93年11月,中村成功開發出可實現當時全球最高亮度的藍光LED的量産技術。

在這一過程中,赤崎、豐田合成一方與中村、日亞化學一方均提申請了多項專利。兩方相互主張對方侵害自身的專利權。96年日亞化學起訴豐田合成。97年豐田合成又起訴了日亞化學。

2000年東京法院判決日亞化學一方勝訴,要求豐田合成禁止生産産品。02年9月,雙方達成全面和解,撤銷了一切訴訟,就必要情況下相互支付授權費達成了共識。

另一方面,中村於1999年離開日亞化學。圍繞打算在美國的大學繼續開展的研究活動,中村與日亞化學反目,2001年中村起訴日亞化學,要求獲得藍光LED的發明對價。04年1月,東京法院判決日亞化學方面向中村支付200億日元的發明對價,這一判決震驚了日本的産業界。

這場訴訟的結局是05年1月中村在東京高等法院與日亞化學達成和解。包括「延遲損害金」在內,日亞化學共償付中村8億多日元。日本從2000年底前後開始,前公司研發人員起訴曾任職的大企業,要求獲得發明對價的訴訟接連出現。例如最高法院判決日立製作所支付1億6000多萬日元,味之素和東芝分別與起訴者就支付1億5000億日元和8000多萬日元達成和解。

之後,企業相繼開始制定週密計算發明對價的公司規定。此前將員工發明的專利所獲得的利益大部分佔為己有的企業也不得不基於規定向公司的研發人員支付發明對價,並在此基礎上推進事業發展。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 澀谷高弘

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

赤崎與天野從1980年代後半期開始與豐田合成及新技術開發事業團聯手,在以氮化鎵為原料的藍光LED研究方面先行一步。但是,在日亞化學注意到同樣的原料的中村在研究上迎頭追趕。93年11月,中村成功開發出可實現當時全球最高亮度的藍光LED的量産技術。

在這一過程中,赤崎、豐田合成一方與中村、日亞化學一方均提申請了多項專利。兩方相互主張對方侵害自身的專利權。96年日亞化學起訴豐田合成。97年豐田合成又起訴了日亞化學。

2000年東京法院判決日亞化學一方勝訴,要求豐田合成禁止生産産品。02年9月,雙方達成全面和解,撤銷了一切訴訟,就必要情況下相互支付授權費達成了共識。

另一方面,中村於1999年離開日亞化學。圍繞打算在美國的大學繼續開展的研究活動,中村與日亞化學反目,2001年中村起訴日亞化學,要求獲得藍光LED的發明對價。04年1月,東京法院判決日亞化學方面向中村支付200億日元的發明對價,這一判決震驚了日本的産業界。

這場訴訟的結局是05年1月中村在東京高等法院與日亞化學達成和解。包括「延遲損害金」在內,日亞化學共償付中村8億多日元。日本從2000年底前後開始,前公司研發人員起訴曾任職的大企業,要求獲得發明對價的訴訟接連出現。例如最高法院判決日立製作所支付1億6000多萬日元,味之素和東芝分別與起訴者就支付1億5000億日元和8000多萬日元達成和解。

之後,企業相繼開始制定週密計算發明對價的公司規定。此前將員工發明的專利所獲得的利益大部分佔為己有的企業也不得不基於規定向公司的研發人員支付發明對價,並在此基礎上推進事業發展。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 澀谷高弘

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。