朝鮮新導彈在哪些方面進步了?

2017/12/01

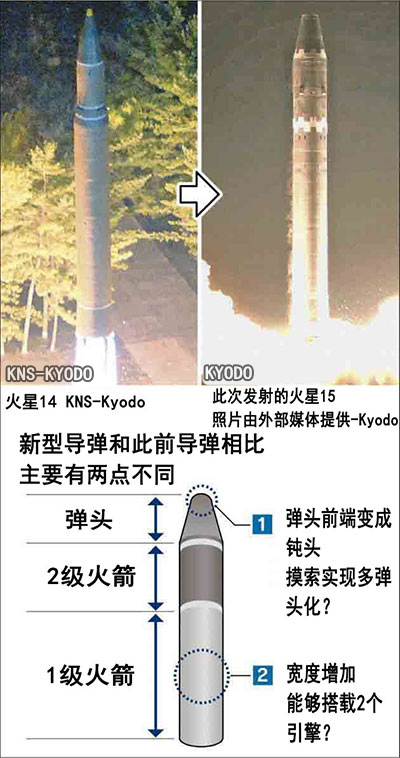

朝鮮11月30日公開了新型洲際彈道導彈(ICBM)「火星15」的發射照片。和朝鮮過去的導彈相比,此次的彈頭變成圓形鈍頭,很多日韓專家認為朝鮮希望借此試驗新技術。有觀點認為朝鮮正在摸索實現1枚導彈搭載多個彈頭的「多彈頭化」。還有人指出,朝鮮的彈頭重返大氣層技術可能取得了進展。

|

| 《勞動新聞》刊登的火星15導彈發射車的照片(11月29日,照片由外部媒體提供,KYODO) |

朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》公佈了火星15噴出橙色火焰升空的畫面和新開發的9軸大型移動式發射車上載著火星15的畫面。南韓國防部30日基於朝方公佈的照片表示,「從外形和大小來看是新型導彈」。對29日的初期分析結果進行了修正,當時韓方認為火星15是由7月發射的「火星14」改良成。

南韓航空大學教授張泳根30日接受韓聯社採訪,就火星15的特點指出,「彈頭形狀發生了變化。可能是為了搭載多彈頭而進行的設計」。

多彈頭導彈是指,1枚導彈搭載多個具有攻擊力的彈頭。因為彈頭會在命中前分離,可攻擊多個場所,所以神盾艦和「愛國者3(PAC3)」 地對空導彈難以進行攔截。如果朝鮮掌握了多彈頭技術,其威脅將進一步增強。

|

朝鮮7月發射的火星14的尖端為錐形。此前就有聲音猜測朝鮮為了牽制美國而摸索實現多彈頭化。但從軍事角度出發「尖錐形難以搭載多枚彈頭」,否定了這一猜測。由於本次導彈的尖端變成圓形鈍頭,越來越多的意見指出朝鮮的威脅將日益增強。

南韓中央大學教授金正奉表示「(導彈尖端的形狀變化)與彈頭重返大氣層技術有關」,指出圓形鈍頭可能是因為大量使用了碳纖維等高性能材料。

掌握彈頭重返大氣層技術被認為是朝鮮實現實戰部署洲際彈道導彈所必須跨越的難關。發射的彈頭要成為武器,重返大氣層時必須承受苛刻的環境,朝鮮被認為希望使用高性能材料解決這一難題。

|

| 《勞動新聞》刊登的火星15導彈發射照片(11月29日,照片由外部媒體提供,KYODO) |

導彈尖端的形狀也引起日本政府的關注。日本防衛省高層指出,「變成鈍頭後搭載容量增加。似乎是在考慮搭載核彈頭」。自衛隊制服組(自衛隊官員)的一把手、統合幕僚長河野克俊在30日的記者會上強調,「可以看出(朝鮮的導彈)技術確實有所提高。威脅進一步增強」。

另一方面,南韓的北韓大學院大學教授金東葉注意到火星15導彈的寬度。金東葉對公佈的照片進行詳細分析後認為,火星15與火星14相比,從1個引擎增至2個引擎。他指出,「推進力加大,即使不減輕彈頭重量也能攻擊美國全境」。其他專家也推算火星15的寬度比火星14增加了30釐米,寬達2米左右。

11月30日,《勞動新聞》(電子版)刊登評論文章稱,火星15的發射是「歷史的分歧點」。雖然多數觀點認為朝鮮實現多彈頭化還需要一些時間,但其確實向著完成洲際彈道導彈穩步邁進。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)山田健一 首爾

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。