成功繁殖熊貓的秘訣是什麼?

2018/01/26

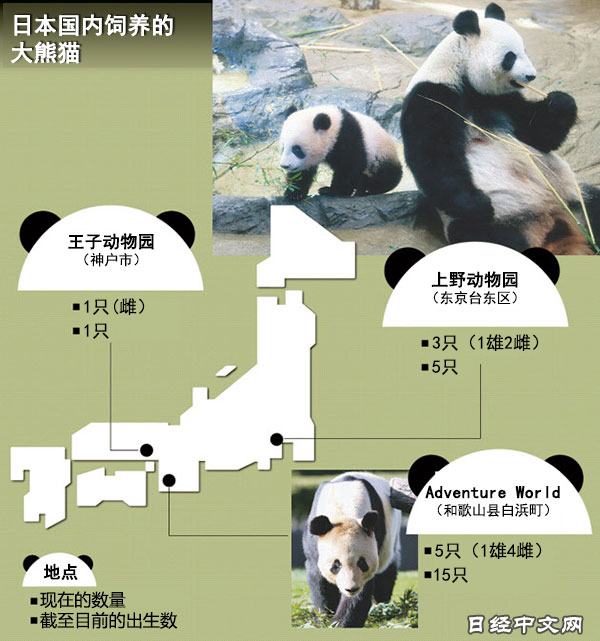

在東京上野動物園誕生的雌性大熊貓寶寶「香香」2017年12月與公眾見面,非常受歡迎。在日本國內,在和歌山縣白濱町的遊樂設施「冒險大世界(Adventure World)」也有很多熊貓幼崽降生。近來,隨著繁殖技術的提高,曾被擔憂可能滅絕的熊貓的數量正在全球範圍恢復。另一方面,確保遺傳的多樣性和全球變暖導致的食物減少等課題令人擔憂。

|

| 上野熊貓寶寶「香香」與母親「真真」 |

「香香」是在上野動物園誕生的第5隻熊貓。與公眾見面則是自1988年的「悠悠」以來時隔29年的首次。「香香」的父母是2011年從中國來到日本的雄性熊貓「力力」和雌性「真真」。2隻熊貓以規範野生動植物國際交易的《華盛頓公約》允許的「繁殖學術研究」名義從中國來到日本,在繁殖上已取得成功。

在日本,自1972年首次有熊貓來到日本(上野動物園)以後,一直在進行熊貓繁殖。迄今為止在日本降生的熊貓達到21隻。其中Adventure World佔了15隻,在中國國外的飼養設施中,創造出世界第一的繁殖成績。

|

關於Adventure World實現成功繁殖的秘訣,負責熊貓飼養的遠藤倫子表示,「父母很投緣,白濱町的溫暖氣候也很適合」。現在,Adventure World飼養的永明(雄性)和良濱(雌性)已經生育了8隻幼崽。或許可以説像人類一樣,對於生育熊貓幼崽來説,父母親投緣非常重要。

尤其是永明,在2016年9月第8隻幼崽「結濱」出生時它已經24歲,成為世界最高齡的熊貓父親。熊貓年齡換算成人類年齡時應乘以3,也就是説,永明已超過了人類的70歲。

熊貓的人工繁殖全面啟動是在1980年。中國政府與世界自然基金會(WWF)攜手,成立了中國大熊貓保護研究中心。這是因為在竹子減少、森林砍伐和捕獵等影響下,1970年代大熊貓數量一度減少至1000隻。此外,棲息地也被分割,出現了滅絕的風險。

熊貓的繁殖面臨3個難題。其一是發情期短。熊貓的戀愛季節是3~5月,其中,發情時間只有2~3天。熊貓喜歡單獨生活,不喜歡集體生活,因此野生熊貓進行交配的機會較少。

另一個難題是交配後不一定受孕。大熊貓的懷孕期為90~150天,熊貓幼崽較小,很難從外部用肉眼確認是否懷孕。

最難的是生産後。即使生下熊貓幼崽,要平安將其養大也很不容易。熊貓幼崽被稱為「出生時很小,成長後很大」。熊貓出生時的體重僅為100~200克,1歲時體重則增長到30千克左右,約為出生時的200倍。熊貓小時候免疫力較弱,感冒也可能導致夭折。

另外,雖然大熊貓生下雙胞胎的概率較高,約為50%,但是通常母親只哺育其中一隻幼崽,不哺育另外一隻,所以難以促進熊貓的數量增長。

在大熊貓繁殖研究方面,已經進行了了解大熊貓生存狀態、疾病治療以及開發人工授精技術等研究。此前通過分析大熊貓的行為和荷爾蒙等,掌握了大熊貓的發情期,此外冷凍保存雄性熊貓的精子、然後移植到雌性熊貓子宮內的人工授精技術也不斷進步。飼養方面,生出雙胞胎的情況下,人工餵養其中一隻,成活率得以提高。目前熊貓幼崽的成活率達到80~90%。

得益於繁殖技術的進步,全球的大熊貓數量在2014年增至1800隻。世界自然保護聯盟(IUCN)2016年將大熊貓在瀕危物種紅色名錄中的瀕危等級從「瀕危」降至「易危」。

今後的課題是擴大遺傳多樣性。由於人工繁殖,遺傳上相近的大熊貓出現增加。如果近親過度增加,存在繁殖越來越困難的風險,必須設法保留多樣的遺傳基因。另外,還有讓熊貓媽媽與幼崽一起生活一年以上,從而讓熊貓媽媽學習育兒、提高繁殖能力的舉措。

目前,全球動物園等場所飼養的大熊貓數量超過300隻。讓大熊貓回歸自然的行動也在推進。但是,受全球變暖影響,西藏高原的氣溫上升,有聲音擔憂作為大熊貓食物的竹林也將減少。雖然得益於繁殖技術的進步,大熊貓擺脫了滅絕的危機,但是現在又面臨著全球變暖這一新的威脅。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網) 竹下敦宣

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。