一場颱風,暴露日本基礎設施老舊「弱點」

2019/09/16

引發大規模停電的15號颱風彰顯出日本生活基礎設施面臨的災害風險。截至日本時間16日上午10點,千葉縣內依然有8萬5100戶停電,影響擴大至生活基礎設施。1970年代建成的供電設施臨近更新時期,老舊基礎設施是道路等領域共同的課題。在日本中央和地方政府的合計債務達到1千萬億日元、財政情況嚴峻、社會保障費膨脹的背景下,要在多大程度上通過鉅額投資維持基礎設施?需要作出慎重判斷。

|

| 因15號颱風的影響而倒下的鐵塔(9日,千葉縣君津市) |

在15號颱風直擊東京圈的9月9日以後,以千葉縣南部為中心持續停電。東京電力電網公司(TEPCO Power Grid)9月13日晚間在東京都內舉行記者會,宣佈「預計今後2周以內大體上恢復供電」。

該公司當初宣佈預計11日全面恢復,但在記者會上解釋稱,「按照過去的災害規模,低估了問題。正面臨複雜的困難工程」。日本房總半島的供電網分布於山林地帶,據悉由於樹木傾倒而受到大規模損壞。

颱風災害波及廣大範圍,全面恢復供電似乎需要較長時間。2018年襲擊關西地區的21號颱風的損害截至全面恢復用了17天時間。

|

停電對生活基礎設施造成整體影響。很多通信基地台無法發揮功能,手機也難以充電。因此,2011年東日本大地震時在避難所和救援物資資訊共用方面發揮作用的社交網站的效果也變得有限。在設在市政府等地的充電處,前來充電的人排起長龍。

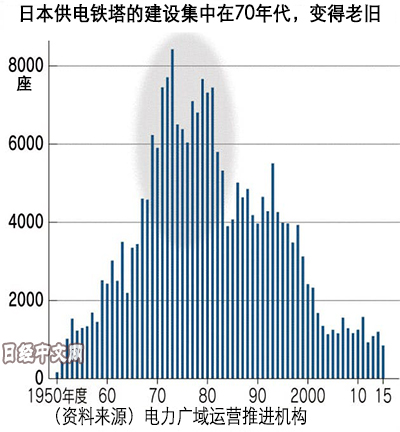

作為受災擴大的背景,除了超出預料的強風之外,輸電設備的老化也被指出。從架設電線的鐵塔來看,建於70年代的鐵塔佔大部分。由於傾倒而造成10萬戶大規模停電的千葉縣君津市的鐵塔建成於1972年。

由各電力公司等組成的日本電力廣域運營推進機構的數據顯示,截至2015年度末,在約25萬座供電鐵塔中,製造年份在2000年代的僅為每年約千座,而70年代則達到每年6千~8千座。東京電力轄區的內鐵塔的平均使用年數為42年。雖然因設置場所和塗裝等而有所不同,但鐵塔的老化穩步加劇。

電力廣域運營推進機構表示,如果以現在的速度全部更新現有設備,在鐵塔方面需要250年左右。

|

被認為有助於防颱風的做法是把電線桿埋入地下。但是,電線桿每公里的修復費僅為2千萬~3千萬日元,但埋入地下則需要4億~5億日元。

東京電力控股因東日本大地震的核電站事故而陷入經營危機,一直通過減少供電相關設備投資來確保盈利。1991年向供電和配電設備等投入約9千億日元,但2015年減少8成,降至約2千億日元。在發電、供電分離等電力邁向自由化的背景下,該公司通過推遲更新被認為仍具備耐久性的設備等舉措,盡可能抑制投資,這是實情。

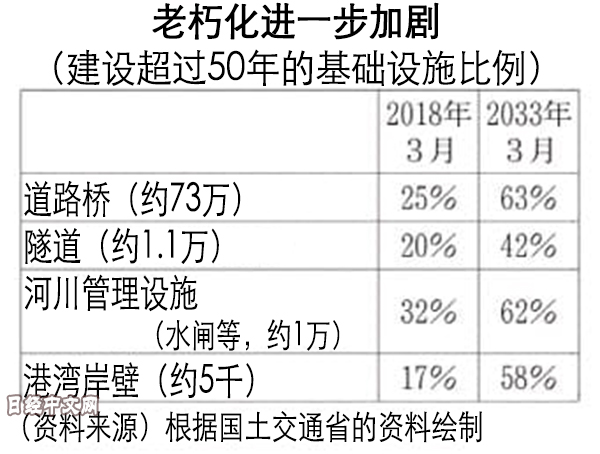

日本的基礎設施老化在電力以外也很嚴重。截至2018年3月,日本73萬座橋樑中的25%、1萬多條隧道中的20%、5千個港灣堤岸中的17%,從建設開始已歷經50年以上。隨著時間流逝,這一比例將進一步提高。到2033年,日本橋樑的6成以上、隧道的4成將超過50年歷史。

出任日本國土交通相的赤羽一嘉針對大規模自然災害指出,「每次發生,都被稱為百年一遇的規模,有必要做好今後每年都發生的準備,採取對策」。日本國土交通省的推算顯示,今後30年需要的費用最多約為195萬億日元。

不過,日本的財政狀況在已開發國家中最為糟糕。為應對人口減少,廢除現有基礎設施和集中住宅及商業設施的「緊湊型城市」也是重要選項。但是,名古屋大學的中村光教授敲響警鐘稱,「因擔憂居民的反對,自治體的討論幾乎未取得進展」。同時,關於篩選應維持的設施的方法,也未在專家之間深入討論。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)山田薰,竹內宏介,栗本優

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。