史上最大疫苗事件留下的教訓

2020/06/19

1976年,美國為了防止新型流感流行,實施了為超過2億的全體國民接種疫苗的史上最大的疫苗項目。不過,由於副作用頻發等原因,項目被迫中止,最後也沒有發生流感的大流行。這一事件在公共衛生史上留下了深刻的教訓,也在聽取專家意見和政策決斷方式等方面提供了重要參考價值,與眼下應對新型冠狀病毒疫情的政策有相通之處。

1976年1月,在美國新澤西州的陸軍訓練基地,很多士兵自稱患上了呼吸系統疾病。當年2月,一名18歲的新兵死亡。美國疾病預防與控制中心(CDC)經過調查,從這名士兵身上檢測出了新型豬流感病毒。

該病毒的抗原性與1918年在全世界造成史無前例損失的「西班牙流感」十分相似。當時的人們因為從父母那一代聽説過西班牙流感,潛意識裏仍對約60多年前發生的事情心有餘悸,美國疾病預防與控制中心的相關人員也感到驚恐萬分。「抗原迴圈」一説認為,病毒在變異後,會以一定週期發生大流行(Pandemic),還曾發出警告稱,幾年內會發生疾病大流行。

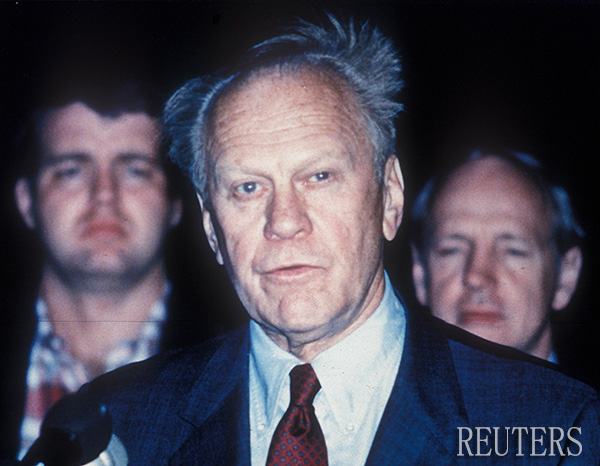

鑒於1918年的那段歷史,從秋天到冬天可能會有毀滅性的第二波流感來襲。在此之前,必須給全體國民接種疫苗,以防止悲劇的發生——1976年3月22日,美國公共衛生部門向時任總統福特建議啟動規模空前的疫苗項目。總統于24日宣佈將為2億多全體國民接種疫苗。

|

| 美國前總統福特(資料照片,攝於1989年,REUTERS) |

疫苗接種從當年的10月1日開始,不過是在縈繞著諸多問題的情況下匆忙做出的決定。首先,還沒弄清楚流行的概率。後來調查發現,當時探討是否接種疫苗的諮詢委員會的各成員內心估計概率為2~20%,並沒有人預測會出現像1918年那樣的大災難。

不過,在公眾衛生部門,「可能會有100萬人死亡」、「會飛速流行起來」、「必須在3個月以內給全體國民接種疫苗」等超前的意見佔據主流。

「概率不為零」是「有可能」、「也許可能」,專家的意見就像傳話遊戲一樣在不斷變化,否定性的意見根本未被考慮就報告給了總統。加上考慮到研製疫苗需要時間,當時的狀況是「要在1周以內做出決定」。

總統身邊的人回憶説「專家的建議就像頂在腦門上的槍」。考慮到可能招來「雖然預測到要發生大災難卻什麼都沒做」的批評,當時相當於政治上別無選擇。

另一個問題是疫苗並非對所有人有效。臨床試驗結果表明,18歲以下的年輕人接種一次並不能産生足夠的抗體,需要接種2次。考慮到接種規模,接種兩次並不現實,因此一開始接種時排除了3~18歲群體。「全民接種」構想從一開始就遇到了挫折。

最大的問題是疫苗的副作用。即使出現副作用的概率是10萬人中1人,但如果2億人接種,就會有2000人出現由副作用引發的疾病。在害怕被起訴的疫苗製造商及保險公司的壓力下,美國於8月匆忙通過了政府承擔賠償責任的法案。

|

| 疫苗接種的場景(資料,REUTERS) |

新型流感疫苗接種項目於1976年10月1日啟動,不過當月11日就發生了首例事故。賓夕法尼亞州匹茲堡有3位老年人在接種疫苗不久後死亡。

但這是預料之中的事情。疫苗接種期間出現的發病、死亡事故,即使在醫學上沒有因果關係也被認為與疫苗有關。接種人數越多,這種「混淆事故」就越多。據稱,當時美國疾病預防與控制中心(CDC)主張出現了「偶然同時發生」的狀況,認為不是疫苗的副作用。

為了消除美國民眾的不安心理,福特總統在當月14日與家人一同接種了疫苗,並在電視上播放了接種時的場景。但11月12日疫苗項目颳起了一股起到決定作用的逆風。在明尼蘇達州接種疫苗的人群中出現了格林·巴利症候群患者。其他州也接連報告相關病例,到12月中旬,數量已超過50例。

格林·巴利症候群因末梢神經發生障礙,導致四肢、面部、呼吸器官出現麻痹等症狀。一般每10萬人中有1~2人發病,是一種極為罕見的疾病。關於疫苗和這種病的因果關係,當時存在爭議,但公共衛生當局於12月16日建議暫停接種項目。福特總統同意了這一建議。儘管如此,2個半月的時間裏,仍有4000多萬人接種疫苗,接種人數為史上最多。

之後,接種項目未再重啟,而是于第二年即1977年3月正式取消。調查顯示,接種者的格林·巴利症候群發病率為非接種者的11倍,疫苗和這種病被認為存在因果關係。最終接到報告的格林·巴利症候群發病病例共有約530例。

另一方面,曾被警告會暴發的新型流感並未流行起來。當時,美國政府受到嚴厲的批評。《紐約時報》甚至評論稱「這是應對豬流感很不體面的重大失敗」等。最後留給美國政府的是已經無法使用的大量疫苗和約4000起針對「副作用」的損害賠償訴訟。

並不是「往最壞處打算就能應付不算最糟的情況」,後來,受美國衛生教育和福利部的委託,兩名學者拿出了調查該事件的報告(標題是《豬流感事件與政策決斷》)。該報告提出的問題是對於不確定事情進行決策的難度。專家與身為外行的決策者(政治家和官僚)的關係也令人擔憂。

其中一個問題是專家的意見是主觀的且具有不確定性,並未明確公佈客觀數據。為此「相當於決策方根本不知道勝算概率有多大,就加入到賭博中」。報告還指出,由於當時根本沒想到不會流行,一味強調最嚴重的事態,掩蓋了「對‘發生概率’有各種各樣看法的事實」。

報告指出,推行疫苗接種和不推行疫苗接種,哪個給國民健康造成的傷害更大?在評估得失、評估經濟成本等做政策決策時,公眾衛生以外的價值觀也應得到體現。

今後,為防止新冠病毒捲土重來,要加快疫苗開發,但疫苗副作用及接種優先順序等問題無法迴避。決策不僅要科學,還應該尊重各種各樣的價值觀,這也許是1976年的疫苗事件帶給我們的教訓。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 井上亮

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。