手塚治蟲創作時在想什麼?AI來告訴你

2020/04/24

日本漫畫家手塚治蟲去世已超過30年。目前,有人正在嘗試再現他的創意。有項目在利用人工智慧(AI)來創作具有手塚風格的新作品,同時還有研究在追蹤手塚從雜誌連載到出單行本的改編歷程。「漫畫之神」創作作品時在思考什麼?

|

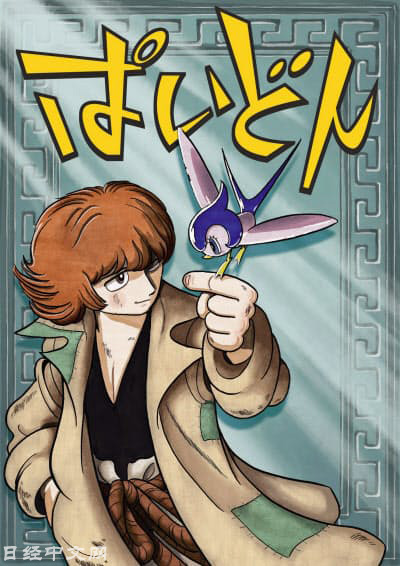

| 利用AI創作的漫畫《斐多》(C)「TEZUKA2020」項目 |

2030年的東京,通過面部識別系統管理個人資訊的數位社會已經到來,某日喪失記憶的主人公「斐多」(Paidon)被一對漂亮的姐妹拜託尋找失蹤的父親。

這是2月27日上市的漫畫雜誌《Morning》(講談社)上《斐多》的前篇開頭。劇中人物和故事情節都讓人聯想到手塚的作品。那也是理所當然的。因為該作品來自手塚製作公司(Tezuka Productions)等利用AI創造手塚「新作品」的項目。

首先將手塚150集短篇漫畫的梗概分解為「異變的發生」、「危機」等13個因素,輸入AI程式。約300個角色的性別、年齡和性格等資訊以及約7000張人物角色面部圖像也作為數據輸入。

根據這些數據,AI製作出新作品的約100種梗概和角色的基本圖像。以此為骨架,由專業漫畫家等充實內容並完成。

|

| 利用AI創作的漫畫《斐多》(C)「TEZUKA2020」項目 |

僅利用AI創作漫畫仍然很難,但通過將作品數據化並加以分析,能發現很多東西。其一就是手塚在故事上的奇思妙想。

之所以將故事分解為13個因素,是因為這是已被引入漫畫和電影的基本模式。手塚作品並不適合這種「捷徑」。手塚製作公司的創意部長石渡正人表示,「(手塚)在沒有開頭的‘背景設定’和‘解決線索’的情況下向前推進情節。顯示出與常識不同的情節發展」。

另外一點則是角色的豐富多彩。如果剔除髮型和服裝,有很多漫畫家筆下的角色臉部千篇一律。但石渡表示,「手塚會根據角色明顯改變眼睛和鼻子的位置與形狀」。相應地,AI識別角色的面部耗費了較長時間。

如果這種用最新技術分析創作出的是AI漫畫,那「國書刊行會」3月發行的手塚晩年代表作《昭告阿道夫》的原創版可以説用的是模擬方法。

以第二次世界大戰為舞臺,描繪了名為「阿道夫」的希特勒等3個人物的命運。忠實再現了1983~1985年在《週刊文春》上連載的首發版本。

|

| 手塚治蟲著《昭告阿道夫原創版》 |

手塚因在首發版和收入單行本時大膽修改分鏡和臺詞而聞名。現存原稿全都是被剪貼改編後的狀態,根據這些原稿,每1頁都利用刊登的版面合成了作者刪掉的部分。

例如最後的墓碑場景。單行本是整個頁面排滿了墓碑,留下遐想的餘地。另一方面,連載時的構圖則是第一集開頭和最後一頁的上半部分相似,讓人感到對稱性的有趣。

自2009年開始負責手塚作品原創版策劃與編輯的濱田高志指出,「手塚從連載時思考每集高潮部分開始,就為發行重視故事起伏的單行本想好了編排效果,進而不斷修改」。

追蹤手塚修改作品的過程,也是在追蹤手塚各個時候的思考內容。通過數據計算出了手塚的特徵和創作過程的細節。通過這2種辦法,或將對這位打下日本漫畫基礎的巨匠産生新的理解。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)岩本文枝

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。