中國與美國能否避免一場衝突?

2017/08/21

刀禰館久雄:1990年代初,有一本題為《即將到來的對日之戰》(The Coming War with Japan)的書出版,如今還有多少人記得呢?當時美國的學者認為「歷史將會重演」,在書中預測美日將再次爆發戰爭。

當時該書的一名作者曾對筆者非常認真地説,「第2次太平洋戰爭不可避免」。那時東西方冷戰剛結束,日本的經濟實力成為對美國的威脅,受到了關注。

當然,美日之後非但沒有爆發戰爭,反而保持了穩固的同盟關係。如今回顧過去,或許可以將其歸為奇書一類。而且當時可能也有很多日本人感覺「和美國發生戰爭很荒謬」。

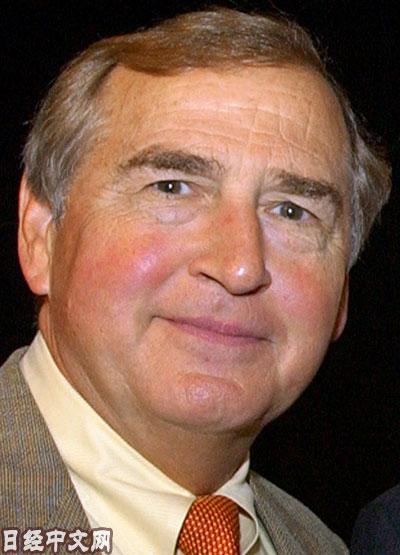

隨著時間的推移,在如今美國學者們討論的問題中存在一個課題,那就是能否避免與持續以猛烈勢頭崛起的中國發生衝突。美國政治學者葛蘭姆·艾利森(Graham Allison)提出的「修昔底德陷阱」就是這方面的代表性討論之一。

|

| 葛蘭姆·艾利森(Graham Allison) |

古希臘歷史學家修昔底德以一本詳細闡述了雅典與斯巴達間戰爭的《伯羅奔尼撒戰爭史》聞名於世。書中分析認為「雅典的崛起、以及斯巴達人對此的恐懼使戰爭變得不可避免」,修昔底德陷阱理論就是建立在這一分析的基礎上。

新舊大國之間彼此不想發生戰爭,但由於恐懼心理等原因作出過度反應,最終演變為衝突。目前的問題是這種行為模式是否適用於現代。

艾利森在接受日本經濟新聞(中文版:日經中文網)採訪時表示,相關事例不僅局限於古希臘。他指出,「過去500年裏全球有16次主要的霸權之爭,其中12次發展成了戰爭。中美也可能掉進這個陷阱」。

日本防衛研究所的國際爭端史研究室長石津朋之指出,「以2014年第一次世界大戰爆發100週年為契機,歐美出現了對大戰進行總結的氛圍」。在這種背景下出現了1種討論,那就是在一戰中爆發衝突的德國和英國間的關係屬於新興國家和霸權國家的關係,或許相當於如今的中國和美國。

另一方面,對陷阱論持有不同意見的人也不在少數。有觀點指出,中美和此前的德國與英國、雅典與斯巴達有所不同。即便如此,討論並未停止。其原因或許是因為,美國對於如何與中國建立關係仍抱有不安心理。

美國從本國霸權的走向和安全保障等觀點出發強烈關注中國,而歐洲觀察中國的目光稍有不同。由於歷史原因等,與地理上相距遙遠的中國相比,歐洲在安全保障上的關注焦點一直瞄準俄羅斯和中東。

2016年夏季,在駁回中國主張的南海仲裁庭裁決出爐後,歐盟(EU)在協調發表聯合聲明方面花費了很長時間。這是因為積極吸引中國資金的希臘和匈牙利反對嚴厲批評中國。有28個成員國的歐盟難以變成鐵板一塊。

中國接近歐洲戰略的支柱之一,是被稱為海上和陸上現代版絲綢之路的「一帶一路構想」。陸路是指通過鐵路將中國和歐洲連接起來。

不過,對於中國將勢力範圍擴大至眼前,歐洲今後有可能感到不安。東京外語大學教授渡邊啟貴認為,「歐洲一直在放鬆對中國人權問題的批評,以經濟為優先。但隨著中國在經濟和外交層面的攻勢波及歐亞大陸的歐洲勢力範圍,警惕感正在加強」。

如何面對中國或將持續成為國際秩序面臨的最主要課題。艾利森指出,必須避免衝突,而且衝突可以避免。

中國國家主席習近平2015年秋訪美時在西雅圖發表演説稱,「世界上本無‘修昔底德陷阱’,但大國之間一再發生戰略誤判,就可能自己給自己造成‘修昔底德陷阱’」。

陷阱論的恰當與否暫且不説,歷史已經證明,在欠缺對於對手的準確認識和恰當溝通時,以拙劣而迅速的判斷弄錯國家前進方向的事例並不少見。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)高級評論委員 刀禰館久雄

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。