數字裏的中日關係40年

2018/10/26

2018年是中國和日本締結《和平友好條約》40週年。1978的8月12日,兩國外長在北京簽署條約。同年10月,時任中國副總理鄧小平訪問日本,雙方在東京交換了該條約的批准書。據中國外交部網站的資料,在批准書交換儀式上,鄧小平對時任日本首相福田糾夫説,這次締結了條約,從政治上進一步肯定了兩國友好關係,在現在這個動盪的局勢中,中國需要同日本友好,日本也需要同中國友好。

|

| 手舉中日國旗歡迎中國總理李克強訪日的日本兒童(2018年5月,東京,reuters) |

此後,整整40年。從各個層面來看,中日兩國關係是在不斷走近,還是逐漸疏遠呢?通過回顧40年來兩國在交往中發生的一些大事及觀察近幾年的現狀,可以説各方看法並不一致。為此,在這一歷史節點,日經中文網希望通過整理和匯總來自《日本經濟新聞》(以下簡稱日經新聞)、還有各類民間及政府機構的反映中日間人文及經貿交流的「數字」,來粗略勾畫兩國關係的變化狀況,併為大家在思考中日關係時提供一些參考和依據。

經濟實力

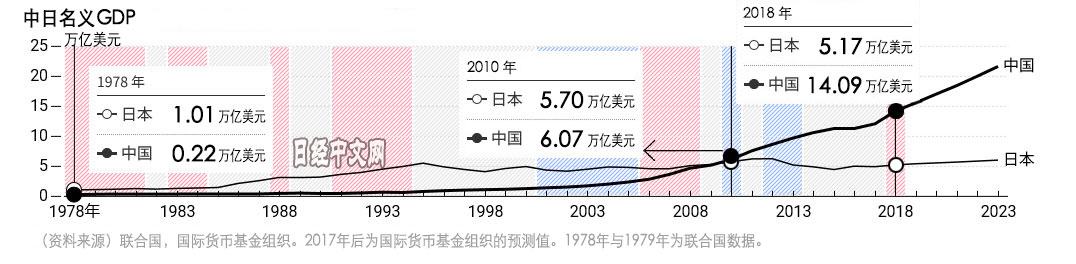

1978年到2018年的40年間,隨著中國的改革開發和經濟的高速增長,中日兩國在經濟、軍事、科技等多個方面的國際地位或者説實力發生了明顯變化。其中尤為明顯的就是兩國在國內生産總值(GDP)上地位的逆轉。

GDP

參考中國國家統計局(《中國統計年鑑》2017年版)的數據,1978年,中國的GDP為3678.7億元,每人平均國內生産總值僅為385元。一方面,從用於國際比較的名義GDP來看,日本自1968年起一直保持著世界第2大經濟體的地位。根據聯合國的數據,1978年日本的名義GDP為1.01萬億美元,而中國僅為0.22萬億美元。

|

狀況的根本性改變發生在2010年。據日本內閣府(GDP的國際比較)公佈的數據,2010年日本的名義GDP為5.70萬億美元,而同年的中國名義GDP按美元換算達到6.10萬億美元,超越日本成為世界第2大經濟體。一方面,日本時隔42年從世界第2大經濟體的地位上跌落,退居第3。

中國經濟快速增長的趨勢在隨後的幾年裏也一直持續,到了2014年,中國名義GDP達到了10.48萬億美元,擴大至日本(4.85萬億美元)的2倍以上。另外,從同年兩國在全球GDP中所佔比率來看,中國為13.2%,日本則為6.1%。而據國際貨幣基金組織(IMF)推算,2018年,中國的名義GDP將達到14.09萬億美元,而日本為5.17萬億美元,中國已達到日本的2.7倍左右。

|

每人平均GDP又是怎樣的狀況呢?從IMF統計的2009年至2016年度的中日美3國每人平均名義GDP的數據來看,日本在1997年以前甚至超過美國位居世界前列,不過日本在2012年達到4萬8633美元以後整體出現了下滑,2017年為3萬8449美元,在世界192個國家和地區中排在第25位(美國第8)。一方面,中國雖已從1990年時的349美元增長了近24倍,達到8643美元,但比較1990年和2017年每人平均名義GDP的中日差距(1990年差額為2萬5031美元,2017年差額為2萬9806美元)可以發現,差距不僅沒有縮小,反而稍有擴大。一方面,中國2017每人平均名義GDP在192個國家和地區中也僅排在76位。可見,中國雖然從整體GDP來看已經成為世界第二大經濟體,但按每人平均來看,與日本等已開發國家還存在明顯差距。

企業實力

除了經濟總量,在各個經濟或産業領域,中日之間的實力也在發生了巨變。這從中日兩國企業的股價總市值變化中可以略見一斑。

|

據日經新聞2010年1月的報道,截至2009年底,世界股價總市值排名前500的企業中,中國企業(含香港)達到54家,超過日本的40家,僅次於美國(165家)位居第2。從個別企業來看,中國石油天然氣甚至超過美國埃克森美孚和微軟等,排名世界第1,在前10位企業中,3家中國企業榜上有名。而日本企業排名最高的豐田汽車也僅27位。

|

而從截至2018年8月底的較新排名來看,在世界股價總市值10強幾乎被美國企業佔據的情況下,阿里巴巴(第7)和騰訊(第8)彰顯了中國企業的實力。相比之下,豐田作為排名最高的日本企業也未能擠進前20。

科研力量

近年來,中日兩國在大學等科研機構以及企業的研發創新能力上也出現了實力的差距。

|

| (注)數據來自世界智慧財産權組織 |

世界智慧財産權組織(WIPO)2018年3月21日公佈的2017年國際專利申請數量顯示,中國超過日本,首次升至全球第2。中國的專利申請數從2003年起每年以超過10%的速度增長,2017年同比增長13%,達4萬8882件。日本也增長了7%,增至4萬8208件,不過還是被中國奪走了自2003年起一直佔據的第2的位置。首位的美國申請數達到5萬6624件。從企業來看,通信設備廠商華為技術等中國企業繼上年之後,再次包攬第1和第2位。日本企業方面,三菱電機排名最高,位居第4,索尼排在第9位。

|

大學的實力方面,從英國教育雜誌《泰晤士高等教育》2018年9月26日發佈的世界大學排行榜來看,亞洲的大學中,清華大學排名最高,居第22位,北京大學為31位。日本大學中排名最高的是東京大學,但僅第42位,京都大學僅第65位。

|

| (注)日本文科省科學技術及學術政策研究所2017年8月公佈數據 |

另外,據日本文部科學省科學技術及學術政策研究所2017年8月發佈的一份國內外研究動向的分析報告,在産生世界性影響的受關注論文所佔份額方面,中國從10年前的第6位躍升至僅次於美國的第2位,份額達到15.4%。一方面,日本從10年前的第4位降至第9,份額也降至3.1%。該報告還統計了各國發表的論文總數,日本排在美國、中國、德國之後位居第4。報告指出,在研發投入方面,日本2015年為18.9萬億日元,排在美國的51.2萬億日元、中國的41.9萬億日元之後。研究人員數量也是排在美中之後。

相互間國民感情變化

那麼,在最近40年間,中日兩國民眾相互間的印象或者説國民感情又在發生怎樣的變化呢?

|

日本對華「親近感」

日本內閣府有一項自1975年起每年實施的「有關外交的輿論調查」。該調查以日本20歲以上男女為對象,從1978年起設置了有關「對中國是否具有親近感」的提問。觀察從1978年到2017年的39年的調查結果可以發現,雖然存在一定起伏,但日本人對中國「抱有親近感」(1978年62.1%,2017年降至18.8%)的比率總體呈下滑趨勢,相反,對中國「不抱親近感」的比率(1978年25.6%,2017年上升至78.4%)卻整體呈上升趨勢。

|

結合中日兩國間40年來發生的主要事件和中日關係整體狀況的變化來看,從1978年中日締結《和平友好條約》到1989年前,日本民眾對中國抱有親近感的比率總體在65%以上,不抱親近感的比率則基本在30%以下。尤其在締結《和平友好條約》後的1980年,日本民眾對中國抱有的親近感的比率達到歷史最高的78.6%,而不抱親近感的比率則僅為14.7%,創下了歷史最低點。

日本人對中國親近感大幅下滑是在1989年之後,雖然在日本明仁天皇實現訪華的1992年出現了小幅回升,但在1995年,日本人對中國抱有親近感和不抱親近感的比率首次發生逆轉。在這以後一直到2003年,兩者的比率雖然時有換位,但總體保持著平穩。

觀察當時中日關係也可以發現,日本首相小泉純一郎自2001年後每年參拜靖國神社,2005年中國更發生了反日遊行,中日關係逐步陷入「政冷經熱」。2003年以後,日本人對中國的抱有親近感和不抱親近感的比率徹底逆轉。除在2008年中國國家主席胡錦濤訪日,中日間簽署第4個政治文件後,日本人對中國的親近感在2009年出現小幅回升外,整體呈逐年下滑的趨勢。

2010年中日GDP逆轉,中國漁船與日本海上保安廳巡視船在東海海域發生衝撞事件。當年日本人對中國的親近感大幅下滑至20%,而不抱親近感的比率則大幅提高至77.9%。在經歷了2012年的中國反日運動後,日本人對中國的親近感在2015年降至歷史最低的14.7%,相反不親近感則提高至歷史最高的83.2%。2015年後,隨著中日尋求關係改善,日本對中國的親近感正逐年小幅回升。

中日相互「好感度」

除了日本內閣府的調查外,日本民間非營利團體「言論NPO」與中國方面自2005年起每年實施的「中日共同輿論調查」也反映了兩國民眾彼此間好感度的變化。從13年的調查數據來看,無論是中國人對日本的印象,還是日本人對中國的印象,負面印象始終高於好印象,總體並不樂觀。

|

具體來看,日本人對中國的好感度方面,回答「有好感」的比率2007年到達峰值的33.1%後整體呈下滑趨勢,2014年更是降至最低的6.8%,相反回答「沒有好感」的比率則在2006年後大幅上升,2014年更是達到了最高的93%。一方面,中國人對日本的好感度方面,回答「有好感」的比率自2005年到2010年一直處於逐年上升的趨勢,最高達到38.3%,但2013年驟降至5.2%,之後又處於逐年回升的態勢。回答「沒有好感」的比率在2007年處於最低的36.5%,之後基本處於逐年上升的趨勢,2013年這一比率達到歷史最高的92.8%,此後則逐年下滑。

不過,從近幾年的數據來看,中日兩國民眾彼此的好感度總體出現了上升,而負面印象則出現下滑的趨勢。尤其是從2018年的最新一次調查來看,中國人回答對日本「有好感」的比率達到了自2005年調查開始以來的最高值的42.2%,回到「沒有好感」的比率(56.1%)也降至2011年後7年來的最低。不過,日本人對中國的印象方面,回答「沒有好感」的人仍達到86.3%,回答「有好感」的人則僅為13.1%,與中國人對日印象形成了鮮明的對比。

經貿往來

中日締結《和平友好條約》的1978年也是中國開始實施改革開放政策之年。在之後的40年裏,中日間的經貿交流與合作不斷被推進和發展,諸多日本企業進駐中國,而近年來,逐漸增強實力的中國企業也開始走向日本市場。

雙邊貿易

首先從中日雙邊貿易額來看,據日本財務省的數據,1978年兩國的進出口貿易總額為50.79億美元,這一數字在2011年達到了峰值的3461.41億美元,在33年間增至約68倍。此後中日貿易額逐年下滑,2017年時隔6年同比增長,達到2972.81億美元。

據日本貿易振興機構(JETRO)對2017年中日貿易數據的分析,從日本對世界各國的貿易來看,中國自2007年以後連續11年成為日本最大的貿易對象國,也自2002年以後連續16年成為日本最大的進口對象國。另外,據日經新聞2018年4月的報道,日本2017年的對華出口額創出歷史新高,同時時隔6年超過日本對美國的出口額。可見,作為日本的出口對象國,中國的存在感也在增強。

日本對華投資

再觀察日本對華投資的情況。據中國商務部《中國外資統計》(2017年版)的數據,1987年日本對華實際投資額為2.2億美元,佔外資整體對華實際投資額的9.5%。25年後的2012,日本對華直接投資額增長至歷史最高的73.5億美元。從截至2016年的數據來看,這一投資額之後連續4年減少,2016年減至約31億美元,僅為最高時的約42%左右。日本對華投資佔外資整體的比重也降低至2.32%。

|

一方面,據日經新聞的報道,日本企業在中國的網點數2015年下半年達到3萬3390個(日本外務省數據),恢復至與2011年的3萬3420個幾乎相同的水準。進入2016年後,網點數繼續增加。

民間交流

中日兩國經貿關係的發展自然也促進了人員往來和民間層面的交流。這也反映在很多具體數據上。

在對方國長期居住或加入國籍人數

據日本法務省的《在留外國人統計》和外務省《海外在留邦人調查統計》,在日中國人人數在1988年僅為1萬2969人,2017年達到了73萬890人。相反,日本人在華人數1994年為1萬3675人,2012年增至最多的15萬399人。之後逐漸減少,截至2017年已減少至12萬4162人。雖然呈減少趨勢,但從在海外長期居住的日本人的整體情況來看,日本人在華人數仍位居第2,僅次於在美國的日本人(2017年為42萬6206人)。

另外,據日本法務省的《歸化許可申請者數的推移》,1978年時,在日本申請加入日本國籍並獲得批准的中國人為1620人,2009年達到最多的5392人。之後整體出現減少,2017年為3088人。從10年的平均數據來看,1984年到1993年的10年間平均每年為1431人,而從2005年到2014年10年裏平均每年為4081人。

中日間國際婚姻

日本厚生勞動省的《人口動態調查》有一項對在日本結婚的夫婦中,某一方的國籍為外國人的國際婚姻狀況的調查。從2015年的數據來看,丈夫為日本人,妻子為中國籍的國際婚姻為5730件,妻子為日本人,丈夫為中國籍的為748件。也就是説,2015年在日本登記的中日國際婚姻的件數總計達到6478件。與20年前的1995年的數據(總計為5943件)相比並沒有明顯的變化。

赴對方國留學

再觀察中日兩國赴對方國留學的人數變化。據日本文部科學省截至1998年5月的統計,在日中國留學生人數為2萬2810人。到了2017年5月(2003年以後數據來自獨立行政法人日本學生支援機構)在日中國留學生人數已增加到10萬7260人,9年裏增至4倍以上。在所有國家和地區的在日外國留學生中,中國留學生的佔比也高居首位。

日本人赴中國留學方面,日本文部科學省以經合組織(OECD)的數據為基礎匯總的「日本人赴海外留學狀況」顯示,2015年,在中國的大學就讀的日本留學生達到1萬4085人,僅次於在美國高等教育機構就讀的日本留學生(1萬9060人)。

赴對方國旅遊

自2009年日本正式對中國解禁個人旅遊簽證後,以跟團和自由行的方式到訪日本的中國大陸遊客不斷增加,2017年增至735.6萬人,在訪日外國人中佔據第一。不僅是人數,據日本觀光廳的數據,2017年訪日中國大陸遊客在日本的消費佔外國人整體消費的近4成,每人平均消費也達到23萬日元(約合人民幣1萬4000元),無論是整體還是每人平均都在外國遊客中居首。

|

一方面,據日本國家旅遊局(JNTO)的統計(2012~2016年),到訪中國大陸的日本人人數在2012年為351.8萬人,2013年大幅下滑了18.2%,減少至287.8萬人,2016年進一步減少至258.7萬人。

據日本經濟新聞2016年的報道,2015年訪華的日本遊客約為250萬人,較2010年減少了100萬人以上,且連續5年呈減少趨勢。相反,訪日的中國人卻出現大增。2015年,訪日中國遊客人數反超了訪華的日本遊客人數。

綜述

日經中文網盡可能匯總了自中日締結《和平友好條約》40年來能反映中日間從綜合國力到經貿往來,再到民間交流的變化的一些數據。中日關係本身難免受到包括國際形勢、兩國的外交政策、媒體的報道等多重因素影響,因此這些數據也不可能完全「如實」反映兩國的真正關係和現狀。

另外,正如日經中文網特約撰稿人張石在《中日互厭是虛 互相喜歡是實》一文中所指出的「對兩國國民感情的民調的數字和現實中(兩國實際經貿往來及民間交流)數字存在乖離」,還有像本網專欄作家村山宏在《中日就應該不友好》一文中,針對「中日之間只要增進交流,就能更加友好」的觀點反駁稱「越是了解對方,就越是容易産生憎恨情緒」一樣,除了這些數據外,在思考和分析中日關係等問題時綜合考慮各種因素,多角度進行探討或許才能避免出現偏頗。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。