5G大戰,美國敗像已露

2019/09/17

秋田浩之:為了將中國企業排除在新一代通信標準5G之外,美國發動高科技戰已過去1年有餘。

世界的數據網將不斷分裂為相互隔絕的2個,一個美國主導,另一個中國主導——當初這樣的擔憂出現擴大。

美國谷歌前董事長施密特也是敲響這一警鐘的人之一。但是,美國、日本今後面對的情況也許比這個警鐘更嚴厲,不僅是世界5G基礎設施的一半,中國企業有掌握更多份額的可能性。在對亞洲各國採訪的過程中,我禁不住這樣想。

|

傳輸龐大資訊的5G網可以看作是人類身體上的大動脈。只要將其控制,在政治和軍事方面,中國的影響力便可能進一步加強。

但是,如果僅觀察華盛頓大張旗鼓採取的對華強硬舉措,容易令人感到正在加強攻勢的是美方。

美國2018年8月通過《國防授權法》,決定將華為技術和中興通訊(ZTE)排除出美國。點燃了高科技戰爭的導火線。

經過1年的寬限期,美國政府自今年8月13日起,禁止美國政府機構採購華為和中興通訊的産品。1年後起,對於採用兩家公司等産品的民營企業,也將被禁止與美國政府交易。

美國擔心如果讓兩家中國企業進入本國5G領域,重要資訊可能被竊取。雖然中國否認這種危險,但美國正在敦促同盟國和友好國家也將兩家企業排除出5G網。

美國政府計劃在事實上禁止向華為出口美國造零部件和軟體。這將對於無法使用美國谷歌軟體的華為智慧手機終端構成打擊。

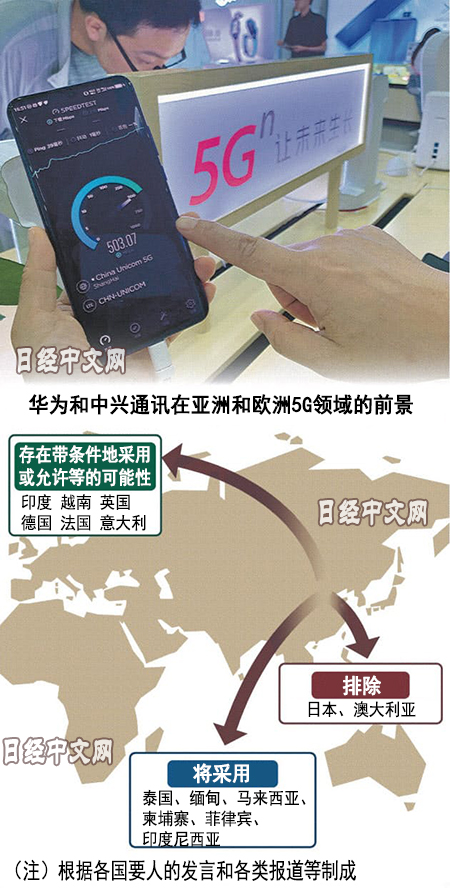

但是,要問能在多大程度上將2家中國企業排除出5G基礎設施,局勢對美國極為不利。與美國統一步調、決定排除華為的國家目前只有日本和澳大利亞。英國和法國都表示「正在討論」,而德國則堅持「難以排除」的立場。

|

| 華為發售的5G手機(資料,reuters) |

在英德的通信基礎設施中,華為已在4G領域浸透。德國政府內部有聲音表示,「事到如今,讓我們在5G中排除(中國企業),也是難為人的要求」。

在這樣背景下,左右中美5G戰爭形勢的是亞洲的走向。8月下旬,在曼谷舉行的「日本-東盟媒體合作論壇」(主辦方為日本的國際交流基金)的討論非常耐人尋味。在亞洲記者討論世界局勢的情況下,成為主要話題的是中美的5G戰爭。東南亞的大部分與會者都斷言,美國難以戰勝中國。

的確,這種跡象很明顯。柬埔寨採用華為的技術,將於年內啟動5G服務。馬來西亞和泰國也在5月底宣佈不抵制華為。

在菲律賓、印度尼西亞和緬甸,當地的通信大型企業與華為和中興通訊簽署合同,顯示出在5G領域展開合作的趨勢。

原因何在?第一,能替代華為和中興通訊的選項過度缺乏。從行動通訊基礎設施來看,這2家企業佔到世界市場的近4成份額。雖然歐洲的愛立信(29%)和諾基亞(23.4%)也擁有較高份額,但在價格競爭中無法與中國企業相匹敵。

東南亞的經濟專家表示,與中國2家企業相比,愛立信和諾基亞的價格高出2~3成。對東南亞和印度來説不合算。

另外一個原因在於美國自身。在批評中國的同時,美國自身也參與情報間諜活動——這種不信任感在亞洲內部不斷增強。

知道可能存在被中國獲取資訊的危險,但是,美國或許也在利用先進的高科技,大肆監視外國的通信,獲取資訊——東南亞的當局者和安全專家透露出這樣的不滿。

東南亞冷眼旁觀的是美國的間諜活動。美國國家安全局(NSA)前僱員史諾登爆料稱,美國政府侵入各國政府和企業的網路,暗中獲取資訊。

也就是説,在資訊被拿走的風險方面,中國和美國沒有什麼區別。在伊斯蘭人口眾多的印度尼西亞、馬來西亞、巴基斯坦和汶萊等國,甚至有看法認為,與中國相比,資訊被美國竊取更為可怕。

受長達20年的阿富汗和中東戰爭的影響,在亞洲的伊斯蘭圈,對美國的感情芥蒂沉澱下來。一位前外交官的話很有代表性。

他説:「正如薩達姆·海珊領導的伊拉克那樣,美國將向不聽話的國家投下炸彈。但是,中國將向看不順眼的國家投下金錢(投資),還是中國更好。」

要想抗衡華為和中興通訊,歐洲和日韓的通信企業必須提高價格競爭力,建立能擴大市佔率的體制。美國或許有必要進一步共用所謂依賴中國企業的風險,在此基礎上,為了在6G領域掌握主導權加快投資。日本通信商NTT最近成功開發出著眼於6G的新技術。中美數字主導權的競爭不會止步於5G,下一場戰爭已經打響。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)評論員 秋田浩之

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。