從新型肺炎檢測和藥物開發看日美差距

2020/02/13

安藤淳:在美國,針對新型冠狀病毒的診斷試劑盒、疫苗和治療藥的開發正在快速推進。美國疾病控制與預防中心(CDC)開始向本土和國外實驗室廣泛分發自主開發的檢測試劑盒。雖然美國國內的感染人數較少,但是在預防新冠病毒流行的研究開發方面卻領先於日本。日美的差距來自何處呢?

|

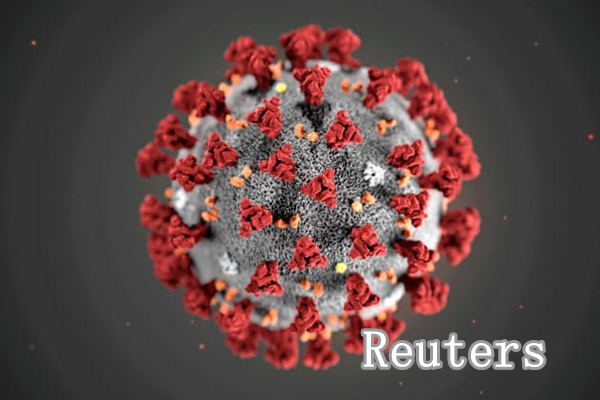

| 美國疾病控制與預防中心製作的新型冠狀病毒結構圖(Reuters) |

猛犸生物科學公司(Mammoth Biosciences)、Inovio Pharmaceuticals、再生元製藥(Regeneron Pharmaceuticals)……,在美國的知名生物醫學研究組織格拉德斯通心血管病研究所(加利福尼亞州)日前召開的新型冠狀病毒相關演講會上,一些不怎麼被人知道的企業名字接連出現。

這些均是在診斷方法和醫療開發方面,早早取得成果的企業。使用基因編輯和免疫反應等最尖端技術開發新藥。現在這些企業不約而同地將積累的經驗轉向新型冠狀病毒。

登臺演講的美國加利福尼亞大學舊金山分校教授邱華彥(Charles Chiu)也和猛犸生物合作開發快速診斷試劑盒。猛犸生物是加利福尼亞大學柏克萊分校教授珍妮佛·杜德納(Jennifer Doudna)等人成立的企業。杜德納開發出基因編輯技術「CRISPR-Cas」,被稱為諾貝爾獎候選人。

該企業開發的試劑盒獲得喉嚨試液的檢樣後,不到一個小時就能判定是否感染。在日本,國立感染症研究所等機構實施的檢測通常需要幾小時到半天才能出結果。

CRISPR-Cas技術被用於農作物的品種改良等用途,不過在全球範圍內將該技術用於診斷劑開發成為重要課題之一。與杜德納教授爭奪專利的布羅德研究所主任研究員張峰等人也正在加緊使用自主的方法開發病毒的全新診斷方法。

在等待這些診斷方法走向實用化期間,美國疾病控制與預防中心基於國內患者的病毒片段和基因技術來開發檢測試劑。作為美國食品藥品監督管理局(FDA)的緊急措施,在擁有專業設備等的全美實驗機構均可以利用。疑似感染者在最近的醫院等醫療機構接受檢查,只需幾個小時就能得出檢測結果。

日本首相安倍晉三表示日本已經開始開發能夠像流感一樣瞬間判斷是否感染的快速診斷試劑盒,但實際上幾乎還沒有開始行動。作為開發核心的國立感染症研究所忙於實施病毒檢測和分析,沒有餘力廣泛提供數據和相關資訊,與其他機構制定研究戰略。

「要和新型冠狀病毒進行比較,離不開作為感冒原因的普通冠狀病毒的相關知識,但是由於形成不了論文,相關研究者較少」,一名既在日本的大學又在政府機關任職過的傳染病專家這樣表示。與癌症和再生醫療等成果突出的領域相比,日本在傳染病領域的表現不突出。據稱未能培育出年輕研究人員,相關創業企業也較少。

此外研究預算規模也和美國存在巨大差距。美國國家過敏與傳染病研究所的年度預算約為59億美元,該研究所只是國立衛生研究院旗下的27個機構之一,預算額卻是「日本醫療研究開發機構」(AMED)的4倍以上。

|

|

日本國立感染症研究所所長脅田隆字介紹分離出的新型冠狀病毒 |

疫苗和治療藥物的情況也差不多。在美國,研發出DNA疫苗的Inovio以及自主開發出抗體技術的Regeneron等企業都打算針對新型冠狀病毒推進相關研發,還計劃在中國進行臨床試驗。日本卻沒有如此敏捷的動作。

「日本醫療研究開發機構」計劃利用現有業務,對快速診斷試劑盒、疫苗、抗病毒藥物的研發提供支援,但費用方面,只能勉強籌集到2019年度預算剩餘的約5億日元資金。

在日本,醫療領域的研發費用除了正常預算之外,還可以使用科學技術創新創造推進費的一部分資金,可將這筆175億日元的經費用作「調整費」。日本這種經費的類型分為兩種,一種是用於滿足瞬息萬變的研究一線需求的理事長裁量型經費,另一種是「鑒於傳染病流行等突發狀況,在必須儘快著手進行研發的情況下發放的」自上而下型經費。

估計新型冠狀病毒符合自上而下型經費的情況,但2019年度下半年的約88億日元經費已確定用於基因醫療等領域。而靈活度較高的理事長裁量型經費卻只有約8000萬日元,很難對緊急事態起到有效作用。

即使日本這次能夠避免巨大損失,傳染病的威脅也不會結束。隨著人及物的來往不斷加快,這種風險會不減反增。日本目前的現狀難免讓人擔心能否抵禦風險。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網) 編輯委員 安藤淳

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。