俄烏局勢暴露出的供應制約新常態

2022/03/08

梶原誠:俄羅斯進攻烏克蘭把一個「不願意面對的事實」擺在了市場面前。那就是,正在全世界散佈可以導致供應鏈中斷的制約供應的種子,即使隨著時間的流逝這種影響也不會消失。

|

| 俄羅斯進攻烏克蘭後,道路等遭到破壞(3月2日,REUTERS) |

近期,美國市場的原油期貨價格一度突破每桶130美元。背後原因是俄羅斯的原油産量佔全球的1成,市場認為該國的原油出口會因受到經濟制裁而停滯。不過,關於這一結果,日本早在5年前就已經做出預測。

「如果産油國出現重大危機,油價會輕輕鬆鬆地攀升到120美元」,這是2017年1月日本能源經濟研究所曾描繪的「劇本」。當時的油價位於50~59美元區間。120美元的價格意味著暴漲一倍以上。

值得關注的是可以稱為「結構性因素」的依據。美國的主導權受到威脅。貧富差距導致人們的不滿加劇。地緣政治混亂和恐怖襲擊頻發,石油供應停滯……俄羅斯瞅準美國的衰弱而採取的魯莽行動本身正是一齣劇本。

物流的脆弱性暴露

由於結構性因素而陷入危險境地的不只是石油。

|

紐約聯邦儲備銀行1月公佈了通過運輸費用和時間來衡量供應鏈混亂程度的「全球供應鏈壓力指數(GSCPI)」。2020年暴發的新冠疫情加劇了供應鏈的混亂,不過供應鏈的變化可以追溯到2017年美國總統川普上任、開始試圖與中國展開「新冷戰」的時期。

人們對貧富差距拉大的不滿催生了川普這樣的民粹主義領導人,美國走向了保護主義。由於美國與打算爭主導權的中國展開貿易戰,世界的企業被迫重建物流網路。

或許是因為美國的威懾力不再發揮作用。2019年,在荷姆茲海峽附近,日企的油輪遭到襲擊,日本經濟依賴中東石油的風險顯現出來。對生産造成威脅的水災等極端天氣也越來越頻繁。在疫情持續下,烏克蘭危機疊加,這使得之前日益嚴重的物流脆弱性問題暴露出來。

供應制約這一「新常態」將成為通貨膨脹的壓力,對經濟形勢的判斷也會發生巨大變化。

葛林斯班的先見之明拯救了美國經濟

1996年是至今仍值得回顧的一年。網際網路從1995年開始爆發性普及,這給經濟帶來的影響,就連專家當時也沒預料到。但美國聯邦儲備委員會(FRB,簡稱美聯儲)主席葛林斯班很有先見之明,他認為通過提高企業生産效率,長期來看可以減輕通貨膨脹壓力。

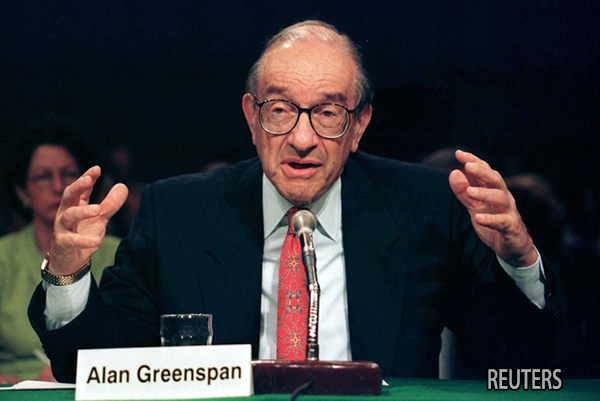

|

| 曾經擔任美聯儲主席的葛林斯班(1998年,REUTERS) |

1991年蘇聯解體,世界變得一片和平。美軍精心開發的尖端技術開始被民間使用。葛林斯班認識到這種情況下誕生的網際網路所具有的歷史性力量,制止了按傳統思路恐懼物價上漲的加息論。他因避免了加息對經濟直接産生不利影響而贏得了市場的信任。

如今的世界正走向危險境地。這一世界正在發生的變化堪比20多年前。接受新常態是多麼困難的事情,這也能從現任美聯儲主席鮑威爾的觀點看出來,2021年11月之前他一直認為高通膨是「暫時性的」。當局和投資者可能會再次判斷失誤,市場的混亂或將持續。

緊縮政策讓「輕鬆賺錢時代」迎來終結

對於投資者來説,由流動性過剩支撐的「輕鬆賺錢的時代」將成為歷史。防止通貨膨脹的貨幣緊縮政策,將會導致股票和債券行情趨冷。

2021年在美國股市,圍繞GameStop(遊戲驛站公司)股票買賣攻防戰中蒙受損失的個人投資者層出不窮,美國投資公司阿古斯資本管理(Archegos Capital Management)投資失敗,與該公司的交易導致全球不少金融機構遭受損失。日本三大銀行的外國債券投資2021年底均出現浮虧。這也是一種警告,即如果在股市上一擲千金,也會蒙受損失。

只有懂得投資對象價值的人,才能在混亂的行情中勝出。領導投資公司波克夏·海瑟威的華倫·巴菲特2月26日在《致股東的信》中對只關注股價的投資敲響了警鐘,稱「我們選擇的不是股票,而是投資對象的業務」。以後受到關注的將不再是投機者,而是分析者。

正因為如此,企業才會受到市場冷靜的審視。日本貿易振興機構(JETRO)上個月實施的調查結果,可能會讓這樣的投資者感到焦躁不安。JETRO向日本企業的東南亞法人詢問了他們對供應鏈問題的展望。

從回答的內容來看,可以認為企業已經停止做出判斷。回答供應鏈混亂和運費高漲問題「很難預料何時消除」和「不清楚何時才能消除」的比例加起來達到45%。2011年3·11東日本大地震時,紐約聯邦儲備銀行的GSCPI達到了1997年有計算數據以來的最高值。雖然經歷了歷史性的物流危機,但日本企業的應對仍十分遲緩。

制定應對危機的「地産地消」戰略

供應鏈構建的新常態並不是將庫存減少到極限並追求效率的傳統「Just In Time(準時制)」,而是以防萬一的「Just In Case(有備無患)」。如果經營者不發揮葛林斯班那樣的預見性和領導能力來重構供應鏈的話,就可能會被好幾年都買不到商品的消費者拋棄。

當然,投資者也會被迫退場。疫情後,在日本股市中受到好評的是索尼集團和基恩士(KEYENCE)等顧客遍佈全世界的企業。要穩定地滿足全球顧客的需求,在消費者附近生産商品的「地産地消」方式是強有力的解決方案。

不僅是烏克蘭的邊境附近,就連負責物流的機場和城市也成了襲擊目標,這樣的慘狀與全球物流陷入癱瘓的2001年美國「9.11」恐怖襲擊相似。「世界變了」,這句當時具有象徵意義的話,在21年過去之後,正再次迫使企業做出改變。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)評論員 梶原誠

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。