印度參加IPEF的如意算盤

2022/07/04

高橋徹:美國構建了新的經濟圈構想「印度太平洋經濟框架(IPEF)」,亞洲的13個國家成為創始成員。作為美國同盟國的日本、南韓和澳大利亞自不必説,東南亞國家聯盟(ASEAN)有7個國家參加。令人意外的是印度的加入。在莫迪政權下,印度的貿易保護主義日趨突出。該如何看印度的利害得失?

|

印度參加的消息傳到日本政府是在5月19日。那是美國總統拜登首次訪日、宣佈創建IPEF的4天之前。「這是積極的驚喜,原來我們就希望印度參加,沒想到竟然第1批加入了」,日本經濟産業省相關人士表示。

背景是印度3年前的痛苦記憶。2019年11月,16個國家參與的東亞區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)持續7年的談判終於迎來收尾階段,但印度在最終關頭退出。由於印度的臨陣退出,整體談判又推遲了1年。在印度缺席的情況下,協定終於在2022年1月生效。

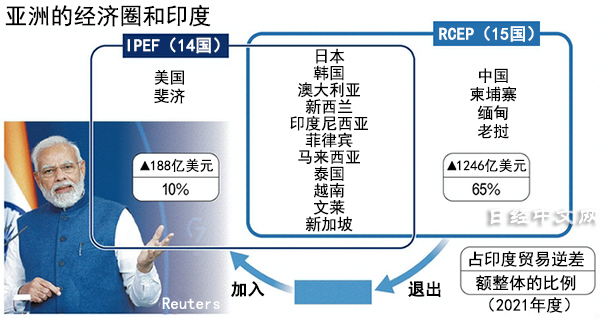

在參加RCEP的15個國家中,11國與IPEF重疊。放棄前者的印度為何要參加後者呢?觀察印度的貿易結構,即可見到真章。

從印度最大的貿易夥伴國來看,自2013年度(2013年4月~2014年3月)起的5年是中國。隨後,2018~2019年度為美國,2020年度為中國,2021年度為美國,首位反覆易主,但形成對照的是印度的貿易收支。對美持續為順差,對華則是持續逆差,上年度對美是順差328億美元,對中國是逆差729億美元,均創出歷史新高。

印度的貿易逆差已經膨脹到了1900億美元,要想改變狀況,希望減少來自中國的進口,以及增加對美國的出口。這是退出以中國為核心的RCEP、轉而參加美國主導的IPEF的最主要理由,但還有一個不容忽視的因素。那就是東盟。

印度的對華佔逆差整體的近4成,但對東盟的逆差也達到257億美元,佔逾1成,僅次於中國。此前在與泰國的雙邊自由貿易協定(FTA)談判中,為了儘早取得成果,印度率先撤銷了約80種商品的關稅,結果導致進口激增,國內企業出現經營破産。在這種心理陰影的籠罩下,印度最終未與泰國簽署自貿協定,2010年生效的與東盟的多邊自貿協定的自由化率也僅為約77%,處於較低水準。印度之所以退出提高自由化率的RCEP,除了中國因素之外,也不願看到來自東盟的進口增加。

不過,印度與RCEP成員國的貿易逆差佔整體的65%,與IPEF成員國僅為10%。即使參加IPEF導致對東盟的逆差增加,也能借助對美順差的擴大充分抵消,這或許就是印度的如意算盤。

不僅是「數量」,「品質」的差異也不容忽視。IPEF並不伴隨美國市場的開放,從印度的角度來看,以美國為首的其他國家也不會要求印度進行市場開放。此外,IPEF分別以貿易、供應鏈、基礎設施和脫碳化、稅收和反腐這4個支柱推進談判,從率先達成協定的領域開始落實。還可能在特定領域簽署協議,印度應該十分關注供應鏈和基礎設施,是很容易參加的框架。

|

|

在「Quad」首腦會議之前拍攝紀念照的(右起)印度總理莫迪、日本首相岸田、美國總統拜登、澳大利亞總理阿爾巴尼斯 (5月24日上午,日本首相官邸) |

擁有14億人口、屬於民主主義陣營的印度的參加,對於IPEF來説,在構建排除中國的經濟圈這一色彩上意義重大。不過,日本經濟産業省已做好了準備,「回想起RCEP談判,今後應該會很難」。因為談判沒有相互妥協就無法推進,但在RCEP參加國之間,多次出現「怎麼又是印度」的聲音,印度的固執態度十分明顯。

印度在退出RCEP後,為了避免孤立於國際經濟,與阿聯酋和澳大利亞簽署了自貿協定。不過,執政黨印度人民黨的經濟意識形態至今仍是「國産優先」,莫迪政府提出了自主經濟圈的構想。印度和印太地區的經濟圈能否相互妥協?IPEF談判將帶著困難出發。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 高橋徹

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。