半導體新材料主導權爭奪拉開序幕

2021/09/08

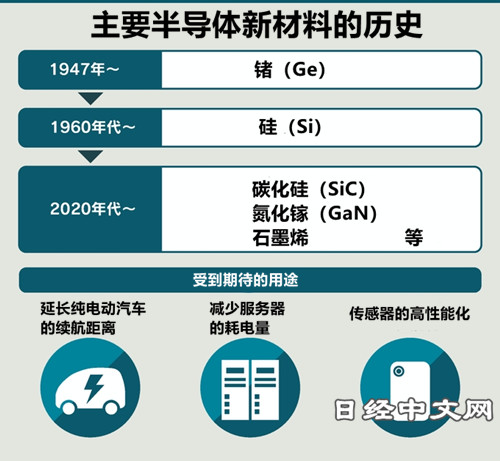

半導體的基板材料長期使用矽,最近新材料的開發和使用取得進展。在純電動汽車(EV)領域,以美國特斯拉採用為開端,基板採用碳化矽(SiC)的半導體相繼採用。除了採用碳化矽和氮化鎵(GaN)的化合物半導體之外,採用鑽石等的研發也在推進。在電路的微細化面臨極限的背景下,力爭通過新材料進一步提高性能。

智慧手機和個人電腦等電子産品採用CPU(中央處理器)和記憶體等各種半導體,但現在大部分利用矽作為基板材料進行製造。1947年美國貝爾實驗室發明半導體電晶體,隨後不久曾使用鍺,但進入1960年代以後,容易取得和加工的矽成為主流。

|

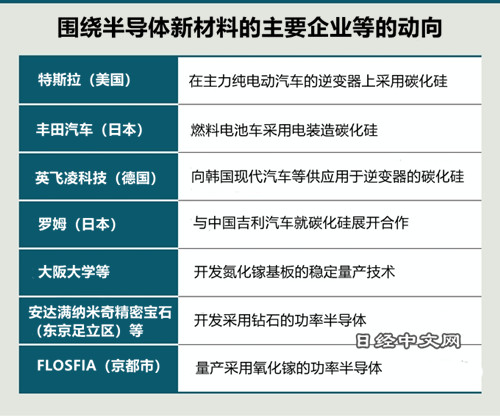

這種絕對優勢近年來在面向純電動汽車的功率半導體領域正在瓦解。開端是特斯拉。特斯拉在一部分主力純電動汽車「Model 3」上,在用於馬達控制等的逆變器上,作為量産車首次開始採用基於碳化矽基板的半導體。

碳化矽是碳化合物的一種,與矽相比,原子和原子的結合更強,被視為僅次於鑽石和碳化硼的世界第3硬的物質。量産需要先進的技術,另一方面,一旦形成結晶,特性保持穩定,能將半導體的耗電量損耗降至不到一半。

|

| 特斯拉「Model 3」採用碳化矽基板的半導體 |

散熱效果也更高,有助於逆變器的小型化。日本名古屋大學教授山本真義表示,「Model 3的空氣阻力值像跑車一樣低。通過逆變器的小型化,實現了流線形的設計」。

以特斯拉為開端,純電動汽車採用碳化矽的趨勢正在加強。德國半導體大型企業英飛淩科技 (Infineon Technologies AG)6月推出了面向純電動汽車逆變器的碳化矽模組。日本法人的神津岳泉表示,「碳化矽的普及時間與以前的預期相比,已經明顯提前」。南韓的現代汽車已決定在新一代純電動汽車上採用英飛淩科技公司製造的碳化矽。在降低耗電量損耗的同時,與矽相比,能將續航距離延長5%以上。

|

法國雷諾6月與半導體大型企業瑞士意法半導體(STMicroelectronics)就2026年以後的碳化矽和氮化鎵半導體供給簽署了合作協議。豐田在2020年底上市的燃料電池車「未來」(MIRAI)的新款車上採用了日本電裝製造的碳化矽。

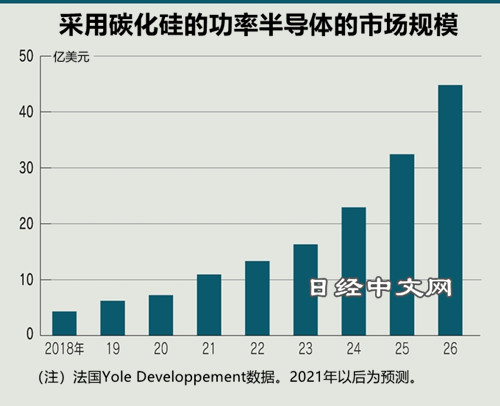

調查公司法國Yole Developpement預測稱,採用碳化矽的功率半導體的市場規模到2026年將增至2020年逾6倍的44億7820萬美元。

此外,此前成為普及障礙的與矽的價格差也在縮小。名古屋大學的山本教授指出,由於市場形成帶來的量産效果等,「截至5年前達到10倍左右的價格差到目前縮小至2倍左右」。還出現推進碳化矽基板的大口徑化的企業,存在成本進一步下降的空間。

在日本企業中,羅姆提出到2025年度在採用碳化矽的半導體市場掌握全球份額3成這一目標。該公司2010年在世界上首次量産碳化矽制電晶體,一直主導實用化。2009年收購的德國SiCrystal公司涉足碳化矽基板,從材料開始構建了一條龍生産體制。

|

| 羅姆採用碳化矽材料的半導體 |

羅姆計劃將産能相比2019年度提高至5倍以上,最近在福岡縣的主力工廠建成了新廠房。據稱已有數款預定今後上市的純電動汽車決定採用。還與中國汽車廠商吉利汽車在新一代半導體領域展開了技術合作。羅姆董事伊野和英錶示,「此前為了推動碳化矽市場的形成,各半導體企業一直展開合作,但目前終於進入了企業之間展開競爭的階段」。

猶如追趕碳化矽一樣,各種新材料的應用開發正在推進。強有力競爭者之一是氮化鎵。這是作為藍色發光二極體(LED)的基板而開發出來的源自日本的技術,如果應用於功率半導體基板,與矽相比,有望將電力損失減少至10分之1左右。即使與碳化矽比較,也具有能支援高速運動等的優勢。

在充電器等部分用途上,實用化正取得進展,但大部分為與矽等其他材料結合的産品,並未充分發揮材料本來的性能。大阪大學的森勇介教授等人的研發團隊正在攜手豐田合成等,聯合開發僅用氮化鎵、穩定量産直徑6英吋晶圓的技術。

半導體微細化面臨極限,需要新材料

新材料研發相繼展開的背景是,現有半導體的性能提高日趨面臨極限。此前,以半導體性能在18個月~2年裏提高至2倍的「摩爾定律」為基礎的電路微細化構成支撐,但有觀點認為,目前電路線寬已在5奈米(奈米為10億分之1米)以內實現實用化,物理極限已經臨近。

此外,節能化的浪潮也將推動研發。如果半導體的性能提高陷入停滯,純電動汽車和數據中心等有可能消耗巨大電力。晶片的堆疊等各種方式正在被嘗試,另一方面,取代矽的新材料也備受期待,處於研發階段的項目相繼推進。

從美國德克薩斯大學奧斯汀校分拆(spin-out)出來的美國LAB91正在開發將碳原子薄膜「石墨烯」在晶圓上堆疊,借此提升性能的技術。在實驗階段取得成功,與半導體廠商啟動了量産的驗證。將有助於用於汽車和智慧手機的攝像頭零部件、發揮「眼睛」作用的CMOS(互補金屬氧化物半導體)感測器和LED的高性能化等。

安達滿奈米奇精密寶石有限公司(Adamant Namiki Precision Jewel Co., Ltd,位於東京足立區)和佐賀大學利用比碳化矽更加穩定的特性,開發出了採用被稱為「終極半導體材料」的鑽石的功率半導體製造技術。據稱與矽相比,理論上能將電力損耗減少至5萬分之1。

從鑽石來看,基板的大型化此前屬於課題,但在工藝方面下工夫,世界最大的1英吋大小的工廠生産取得成功。在研究室的階段,還生産出被認為元件生産最低限度所需的2英吋。不過,目前鑽石造基板的製造成本達到矽的數千倍。要邁向實用化,如何降低這種成本變得重要。

|

基板以外的材料開發也在推進。從美國卡內基梅隆大學獨立出來的美國ARIECA開發了將熱傳導性卓越的液體金屬、被稱為「彈性材料」的猶如橡膠一樣延展的材料結合起來的材料。以用於半導體冷卻的金屬零部件媒介的形式使用,與此前材料相比,將散熱效果提高5成以上。

在半導體領域,作為取代微細化的提高性能的措施,在一個封裝裏整合多個半導體的技術受到關注。如果以高密度整合,産生熱量成為課題,但如果該企業的技術成功實現,能在有限的體積內整合大量電路,能提高運算性能。

日本經濟産業省在6月發佈的半導體戰略中,提出為碳化矽、氮化鎵和氧化鎵等「革新材料」的研發和投資提供支援。除了功率半導體大型企業所在的歐洲和美國之外,中國也將積極研發半導體新材料。為了進一步提高半導體的性能,「矽之後」的主導權競爭已拉開序幕。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)龍元秀明、張耀宇、渡邊直樹

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。