半導體股的谷底在哪?

2022/07/27

半導體相關股的下跌局面仍在持續。各半導體公司在新冠疫情以後,在供不應求的背景下,維持著亮眼的業績,2021年企業估值(投資標準)也大幅提升。不過,半導體是週期股的典型代表。由於繁榮的「波峰」很高,市場對接下來的「波谷」到底有多深的警惕感也在加大。

|

| 半導體的供求正在出現參差不齊的局面 |

對智慧手機和個人電腦晶片出現警惕感

美國美光科技6月30日發佈的2022年3~5月財報對從年初開始持續調整的半導體相關股潑去了冷水。美光科技同一期間的調整後每股收益(EPS)為2.59美元,高於預期(2.36~2.56美元),但發佈財報第二天的股價卻一度下跌7%,半導體板塊出現全面下跌的走勢。預期疲軟是不被股市看好的一大原因。

「由於消費者市場的低迷,第三季度(3~5月)末出現了(半導體)需求的大幅減少」。美光科技的首席執行官(CEO)桑傑·梅羅特拉(Sanjay Mehrotra)在發佈財報時如此表示。

美光科技預測稱,智慧手機2022年供貨量將比上年減少4~6%,個人電腦(PC)將減少10%。分別下調了年初增長4~6%和持平的預期,還宣佈了智慧手機和個人電腦的客戶正在推進去庫存,2022年下半年的股價將維持調整。

智慧手機和個人電腦是半導體廠商的主要客戶。觀察美國調查公司高德納匯總的2021年半導體消費額較大的企業,可以看到美國蘋果、南韓三星電子、中國聯想等。10大電子産品巨頭的消費額佔到半導體市場的逾4成,正在左右半導體的需求動向。

|

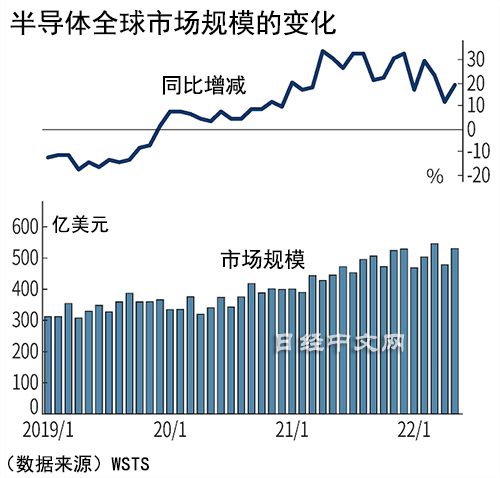

調查公司等對於半導體市場提出的預期顯得樂觀。由主要半導體廠商構成的世界半導體貿易統計組織(WSTS)6月上旬發佈2022年市場預期,認為將同比增長16%,達到6464億美元。比此前預期上調450億美元。

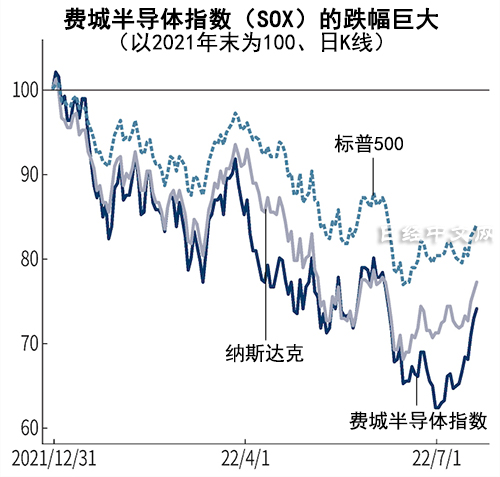

另一方面,股票市場對於半導體的前景則日趨慎重。觀察由主要半導體相關股構成的費城半導體指數(SOX)相比年初的漲跌幅度,跌幅達到約3成。與標普500等相比,跌幅更加巨大。

|

日本三井住友DS資産管理公司的分析師町田了認為,「週期股的走弱已成為市場共識。現在處於探索波谷有多深和多長的狀態」。

半導體行業以2~3年的週期重覆繁榮和蕭條交替的「矽週期」。在旺盛需求下交易條件得到改善,供給過剩導致行情惡化,兩種局面交錯上演。上次的波谷起點是2018年底。由於智慧手機銷售的減速疊加數據中心伺服器的去庫存、中美貿易摩擦,2019年的半導體市場下降12%,轉為大幅下滑。

市場強烈意識到此次的週期正在見頂。與以往週期的差異是,晶片短缺持續了1年半的時間。因行業和最終産品不同,半導體的短缺和過剩感也有所不同,呈現出參差不齊的局面。

汽車晶片持續緊張

以7月14日舉行財報發佈會的台積電(TSMC)為例,2022年4~6月銷售額和凈利潤按季度計算均創出歷史新高。7~9月的銷售額預期為198億~206億美元,同比增長逾3成。預計營業利潤率達到47~49%,與4~6月持平。

台積電CEO魏哲家表示,消費者産品出現放緩的趨勢。他提出了供應鏈需要在幾個季度調整庫存的看法。另一方面,他也表示,數據中心和汽車相關産品等的市場領域保持堅挺。客戶的需求將持續超過供應能力。

實際上,從面向汽車的半導體晶片來看,現在供求依然緊張。因為除了彌補産量帶來的需求之外,隨著電動化和自動駕駛功能的普及,每輛車的半導體搭載量正在增加。汽油車的搭載金額為每輛平均約500美元,而純電動汽車(EV)達到1600美元,美國特斯拉則高達2500美元左右。汽車零部件製造商表示,功率半導體等「在2025年前後之前,供求或將持續緊張」。

在強弱交織的背景下,此次的減速將變為何種程度的地震呢?影響目前堅挺的數據中心需求的「GAFAM」的投資動向變得重要。在股票市場,有日本券商認為「科技股的低迷將持續至整個2023年」,對波谷深度的擔憂正在逐漸加強。

需求本身持續增加

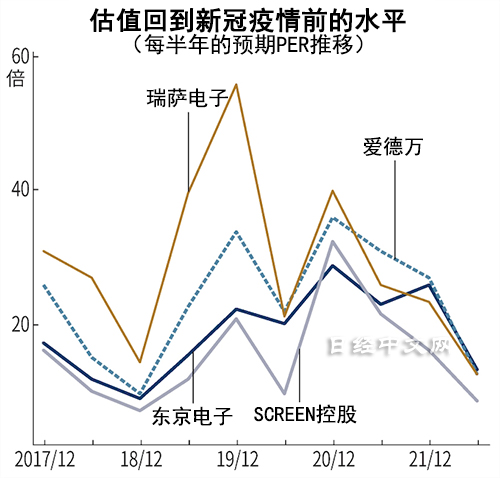

在評估半導體相關股時,週期的「波谷」被強烈意識到。

觀察預期PER(市盈率),截至7月22日,日本半導體設備製造商東京電子為13.4倍,SCREEN控股為8.8倍,均徘徊在10倍左右。一度漲至150倍的Lasertec也降至79.3倍。

|

不過,即使市場暫時停滯不前,半導體的基礎性需求本身仍在持續增加。Omdia的南川明表示,「需要支撐DX(數位化轉型)和GX(綠色轉型)的強大計算能力。即使迎來暫時的下降趨勢,之後或將實現比過去20年更為強勁的增長」。

股票市場對半導體相關股的評價是否將回到2020~2021年的水準?三井住友DS資産管理的町田指出,「市場對半導體板塊的看法相比經濟基本面領先半年左右」,認為估值回到以前水準的可能性很大。

如果台積電指出的「幾個季度的庫存調整」順利推進,到2023年中期,半導體的供求將恢復健康。如果考慮股票市場的領先期間,可以想像到2022年底半導體相關股將迎來對於其成長性的重估。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)江口良輔

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。