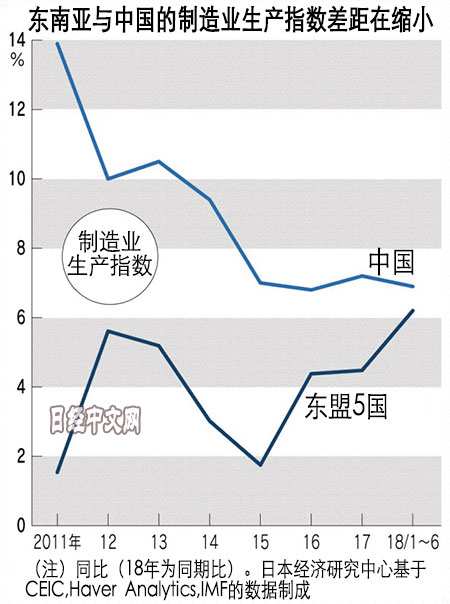

東南亞製造業生産指數漲幅逼近中國

2018/09/21

日本經濟研究中心發佈的數據顯示,2018年1~6月東南亞主要5國的製造業生産指數比上年同期上升6.2%,逼近呈現漸減趨勢的中國的增速。將生産從中國遷往東南亞的「中國+1」趨勢擴大,菲律賓等的基礎設施開發也作出貢獻。根據美國與中國的貿易戰的走向,東南亞有可能反超中國。

製造業生産指數是以某個時期作為基准將産品的産量指數化。數值越高,顯示出生産活動越活躍。對印度尼西亞、泰國、馬來西亞、菲律賓和新加坡的生産指數進行了加權平均。

|

東南亞5國的生産指數自2015年以後持續上漲。1~6月的上升幅度相比2017年的4.5%有所擴大。菲律賓上升13.8%,相比2017年同比下降0.5%大幅改善。

在東南亞,從人工費上升的中國遷來生産的「中國+1」趨勢正在推進。德國寶馬將建立在泰國生産一部分車型、向中國出口的分工體制。勞動密集型的服裝縫製工廠也正在遷往工資水準低的越南和菲律賓等地。

1~6月菲律賓生産指數增長,原因之一是杜特蒂政權的基礎設施開發計劃推動建築材料的生産增加。當地企業建設水泥工廠和鋼鐵廠,展開增産。電子産品等面向出口的生産也出現增加。

新加坡的上升幅度是與上年持平的10.7%,其他3國為4~5%左右。均為出口生産表現強勁,由於基礎設施建設和收入增加而擴大的內需構成支撐。

中國的上升幅度從達到15.7%的2010年起呈現下降態勢。其背景是,中國在鋼鐵和造船等「重厚長大」型産業推進壓縮産能舉措。

在生産規模上,中國仍是「世界工廠」。1~6月汽車産量為1405萬8000輛,接近東南亞的7倍。但是,從增長率來看,東南亞比上年同期增長6.6%,高於中國的4.2%。

生産勢頭的差距也體現在實際GDP上。從製造業等第二産業1~6月增長率來看,中國為6.1%,東南亞5國為4.5%,2011年達到7個百分點以上的差距縮小至約1個百分點。

如果中美貿易戰打擊中國的生産,將給東南亞帶來東風。另一方面,東南亞對中國工廠的零部件出口有可能放緩。日本日生基礎研究所的研究員齊藤誠指出,「2019年美國經濟週期進入下降局面,東南亞也有可能減速」。

|

| 日本三得利在越南的工廠(資料圖) |

旨在避免日趨激化的美國與中國貿易戰影響的行動已經出現。台灣台達電子工業將泰國的關聯企業台達電子泰國公司變為子公司。生産基地現在集中於中國大陸,可能因美國的懲罰性關稅遭受打擊。將分散生産,作為新的出口基地加以利用。

台灣金寶集團也將在菲律賓新建工廠。雖然在中國大陸擁有工廠,但首席執行官(CEO)沈軾榮指出,由於中美貿易戰激化,客戶要求的生産地將轉移至東南亞。還對加強在泰國和馬來西亞等生産顯示出積極態度。

在美國川普政府24日啟動的對華懲罰性關稅第3輪中,加入了傢具和箱包等消費品。這種製造工廠在東南亞也有很多,或將推動生産從中國轉向東南亞。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)遠藤淳 馬尼拉

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。