製造業的「完美模式」在走向終結

2022/10/24

全球最大的半導體廠商美國英特爾(Intel)大幅轉變了經營戰略。此前該公司一直將人力、物力、資金集中於美國的生産基地,向全世界出口半導體。然而,現在轉換了公司創立以後堅守50餘年的商業模式,開始在歐洲等地區推進工廠建設。

|

促使英特爾做出如此轉變的主要原因是新冠疫情和烏克蘭危機等導致的供應鏈分割。由於物流紊亂等原因,已難以將足夠數量的半導體運送到汽車及電子設備等客戶企業的手中。

疫情之前,半導體會在接到訂單後的半年左右時間裏送到客戶手中,但現在最長需要近兩年。英特爾打算在距離客戶較近的地方設立基地,即便特定地區的生産和物流遇到問題,也可以從其他基地供應。英特爾還計劃借助M&A(併購),在世界範圍內增加近10座核心工序工廠。

增加庫存以防萬一

製造業此前精心打磨出了被稱為「Just in Time(準時制)」的生産方式,也就是在需要時採購所需數量的零部件,然後在大規模工廠進行集中生産。這是一種儘量減少庫存,通過降低成本來增加利潤的方法。以前英特爾也從全世界採購零部件,在美國工廠進行大量生産,由此降低了成本。這主要受益於冷戰結束後緊張局勢緩和,全球供應鏈通暢。

|

「Just in Time若能完美發揮作用,會非常理想。但現在並非如此」,英特爾副總裁布魯斯·安德魯斯 (Bruce Andrews)如此表示。

企業正在加緊從Just in Time轉換為Just in Case(以防萬一)。目的在於即使花費成本也要讓工廠避免停産,發生緊急情況時也能繼續供應産品。

中美對立的激烈程度也在加深。台灣海峽是全球約4成貨櫃船通行的重要航道。一旦發生危機,全球供應鏈就會陷入癱瘓。企業認為只有平時就做好準備防範於未然,才能在獲取客戶方面佔據優勢。

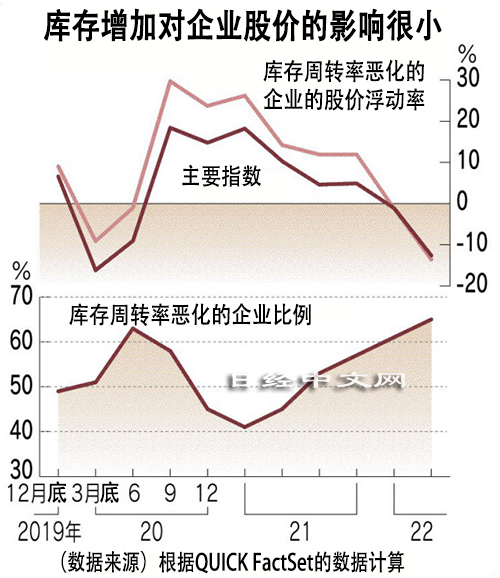

企業增加庫存的動向十分明顯。從代表相對庫存多少的「庫存週轉率」來看,在全球3100家上市製造企業中,4~6月有65%的企業低於烏克蘭危機前的2021年底。市場也並未將此視為擔憂因素。週轉率下降的企業的6月底平均股價比2021年底下跌14%,與全球主要股價指數的平均下跌率(13%)相比,並沒有拉開差距。

豐田也在摸索道路

Just in Time的代表性企業豐田也在摸索Just in Case的對策。

8月,一筆現金匯入了與豐田存在交易關係的零部件企業的銀行帳戶。由豐田提供資金,通過大型零部件企業向一家二級承包商匯款了1000萬日元。對零部件企業來説,原料價格高漲給經營造成了沉重負擔。之前豐田總是定期要求零部件降價等,一直優先考慮效率化,但現在豐田認為,供應鏈有可能會出現漏洞,於是下定決心採取了前所未有的支援措施。

豐田向部分客戶下達通知,從2021年秋季開始將半導體庫存從原來的3個月用量增加到5個月用量。為了應對緊急事態,本財年豐田計提了高達7000億日元的費用。在供應鏈分割導致全球化發生逆轉的情況下,企業開始允許增加費用來防範難以預料的事態,這已成為生存下去的必備條件。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。