日本企業對增産醫療物資猶豫不決

2020/04/16

受到新型冠狀病毒在全世界的感染擴大影響,醫療工作者使用的口罩和防護服嚴重短缺。各國政府掀起了防護用品爭奪戰,但仍無法實現穩定供應。雖然防護用品對於醫療領域來説必不可少,但是平時的市場規模較小,日本企業擔心疫情平息後陷入供給過剩,對增産和進軍醫療用品領域猶豫不決。目前日本的當務之急是實施政府收儲及促進新企業進軍這一領域等。

嚴重短缺的是防止醫護人員感染的口罩、防護服、手套等「個人防護用品(PPE)」。

|

| 豐田向醫療機構提供的防護面罩 |

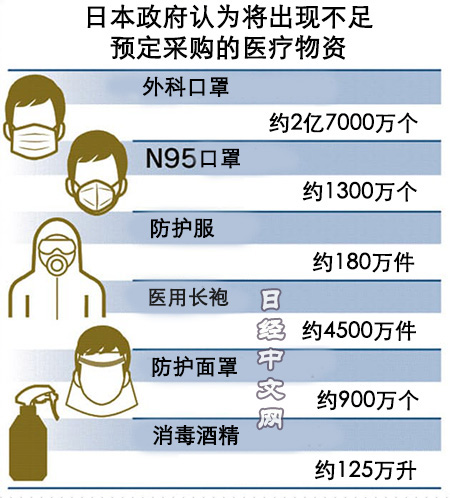

日本厚生勞動省認為,當前醫用外科口罩短缺約2.7億個、防護服短缺約180萬件、防護面罩短缺約900萬個,計劃採購並對外提供。

其中,醫用「N95」口罩尤其短缺。甚至緊缺到日本厚生勞動省要呼籲對一次性的N95口罩進行回收再利用的程度。

|

據日本厚生勞動省的消息,力爭今後幾個月採購1300萬個N95口罩,但是4月僅確保了70萬個。日本大型口罩生産商興研的年銷售額為86億日元,缺乏投資餘力。

日本國內的N95口罩需求中,3成依賴進口。據口罩廠商山本光學透露,「中國優先向自身供應,日本的進口遲緩」。在作為N95口罩原料的不織布方面,日本也有4成依賴進口,中國的産量佔到一半,越來越多的聲音擔心不織布將出現短缺。

此外,日本還嚴重短缺防護服。當前需要180萬件,而日本國內的月供應量僅為16萬件左右。佔據日本國內6~7成防護服市佔率的美國杜邦和日本東麗在海外工廠加緊增産,但是跟不上需求增長的步伐。

防護服産自中國和東南亞國家,以中小微企業為主的日本國內生産在成本上無法對抗進口産品。生産防護服還需要熱壓等專業技術,日本國內的服裝廠商表示,「沒考慮生産」。

在醫用手套方面,馬來西亞企業佔據全球7成市佔率。但出口遲緩,日本一直處於難以買到的狀態。

|

| 在口罩工廠檢查産品品質的工人(名古屋市白天區) |

進口和銷售防護服等防護用品的企業Moraine Corpration透露,來自醫療機構的訂單不斷湧來。有的客戶甚至表示,「維修過的也可以,我們想要」。神奈川縣一家醫院的負責人表示,「原來限制口罩1天只能用1個,現在終於放寬到2個了」。

這些醫療物資不像人工呼吸機那樣需要日本政府批准。但醫院在採購時會把是否符合國際標準及日本國內標準作為參考項目。

儘管醫療物資需求急劇增加,但日本企業的行動卻十分遲緩。以N95口罩為例,平時這種口罩只在進行氣管內插管等時使用。其生産時需要採用先進技術,使得口罩對直徑0.3微米的粒子等的阻擋率達到95%以上。企業拿到認證需要1年左右。日本生活用品企業愛麗思歐雅瑪(IRIS OHYAMA)指出,「N95口罩的認證門檻很高,很難下決心進行設備投資」。

如果日本企業新設生産基地,需求高峰過後,就有可能導致設備過剩,這方面的擔憂讓企業更加謹慎。日本縫製工業組合聯合會(Federation Of Japan Sewing Industry Association)指出,「如果政府不出台消除庫存風險的政策,日本國內企業很難進行大規模增産」。

感染人數急增的歐美各國都在積極推動企業生産醫療物資。川普政府動用《國防生産法》,命令企業生産這些物資並由政府採購,還命令生産企業停止向國外出口。

歐洲也在免除醫療物資進口關稅的同時限制出口。對於産品在歐盟(EU)區域內生産和流通所需要的安全標準認證,歐盟委員會採取的態度是,只要符合世界衛生組織(WHO)的建議事項等相關條件,就可以作為例外,允許不經過認證即可生産和流通。

在歐盟委員會的要求下,制定歐洲標準的各委員會無償公開了醫用口罩及一次性手套等産品的標準。這樣做的目的在於「增加企業的生産,促進多樣化」(歐盟委員會委員布雷頓)。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。