從隼鳥2號創造7項全球首次看日本航太

2020/12/07

日本小行星探測器隼鳥2號的密封艙已安全返回地球。隼鳥2號通過在小行星上形成了人造撞擊坑等,創造7項全球首次顯示出了存在感。但就全球的太空開發而言,在中國等新興國家崛起的同時,以民間企業為主導的趨勢增強。要避免日本落後於世界潮流,能否像隼鳥2號那樣拓展領先全球的擅長領域,是日本今後面臨的課題。

隼鳥2號創造出「全球首次」的7項成果的是,(1)形成人造撞擊坑;(2)利用小型機器人對小天體(小行星等)的移動進行探測;(3)向小天體投下多個探測機器人;(4)在同一小天體的2個地點著陸;(5)在誤差精度要求極高(60釐米)的地點成功著陸;(6)對地球圈外天體進行內部調查;(7)投放了多個環繞小天體的最小人造衛星。

尤其是向小行星「龍宮」發射金屬彈來形成人造撞擊坑的技術,不僅可以採集內部樣本,還起到了太空衛士的作用,可以改變將來有可能撞擊地球的小行星的軌道。

|

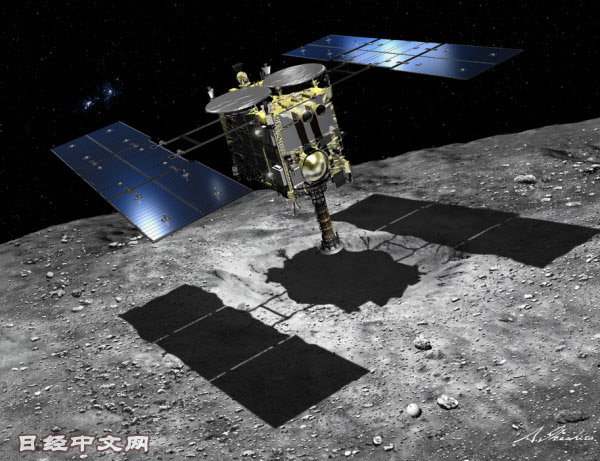

| 隼鳥2號在天體上創造世界首個人造撞擊坑並採集了內部樣本(圖片由池下章裕提供) |

隼鳥2號的另一項巨大成果是在沒有出現明顯故障按計劃帶回了樣本。曾在隼鳥1號上發生故障的離子引擎等運轉順利。儘管此次的過程不像隼鳥1號那樣富有戲劇性,但卻向全世界展示了成熟的技術和應用經驗。

隼鳥2號的開發和製造有200~300家企業參與,其中大部分是日本企業。日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)起到了指揮部的作用,總體系統設計和開發由NEC負責。

NEC改進第一代隼鳥號配備的離子引擎,將推進力提高了25%。將樣品順利帶回地球的再入大氣層密封艙則由NEC和IHI子公司的IHI太空公司(IHI Aerospace)等開發。進入大氣層時,由於摩擦,密封艙表面達到3千攝氏度,但通過利用火箭等使用的耐熱性高的碳纖維強化塑膠(CFRP)等措施,實現了密封艙返回。

該密封艙配備了AES公司(東京中央區)設計和製造的測量儀器,測量了再入大氣層時密封艙的加速度、旋轉速度和內部溫度。這些數據不僅可用於今後的太空開發,而且有助於材料開發等的可能性也不斷出現。可以説顯示出結合各企業擁有的高水準技術,進而取得成功的綜合實力。

當然,全球的太空開發處在大變革之中。在冷戰時代,美蘇壓上國家的威信,投入鉅資,但如今美國也沒有這樣的能力。為了降低成本,NASA一直將發射等委託給民間企業。這種充分利用民間企業力量的措施培育出SpaceX等太空初創企業,還成為吸引投資資金的契機。

SpaceX在民間首艘載人宇宙飛船發射上取得成功,11月將日本太空人野口聰一等人送到國際太空站(ISS),業務發展迅速。發射多顆小型衛星,提供網際網路接入和詳細觀測數據的「巨型星座」(mega-constellations)那樣的規則改變也在取得進展。

以力爭成為太空強國的中國為代表,新興市場國家的增長顯著。中國12月1日使「嫦娥5號」在月球軟著陸,在樣品採集方面取得成功。力爭登月的印度和發射火星探測器的阿拉伯聯合大公國(UAE)等也在提升實力。缺乏資金的日本要顯示存在感,像隼鳥2號顯示的那樣加強自主優勢的挑戰不可或缺。

目前,民間企業主導的太空産業僅處於被稱為近地軌道(LEO)的地表到2000公里以內的極近領域。而在類似隼鳥2號著陸的小行星、月球和火星那樣被稱為深太空(Deep Space)、距離地球遙遠的領域的探測方面,仍是美國國家航空航太局(NASA)和JAXA這樣的國家機構唱主角。但在今後,不僅是地球附近的近地軌道,在行星等深太空的探測方面,民營企業大顯身手的舞臺無疑也將擴大。

|

小行星分為金屬豐富的類型和富含水的類型,將來有望作為宇宙資源得到利用。力爭在月球和小行星上開採資源的航太初創企業也在日美等國出現。隼鳥2號驗證的小行星探測的技術和經驗將成為發展這些航太産業的基礎。

日本將航太産業定位為增長産業,但初創企業培育和人才確保等課題堆積如山。將通過隼鳥2號等科學探測獲得的技術和人才迅速從JAXA轉移至民間極為重要。日本創造自主優勢的挑戰將有助於在全世界提高存在感,進而推動日本的航太産業發展。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 小玉祥司、西岡杏

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。