北大用化合物構建出人體iPS細胞

2022/05/31

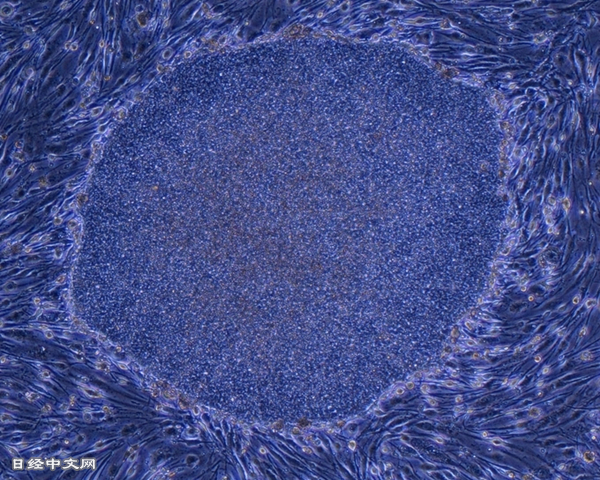

北京大學等的研究團隊日前宣佈,以只使用化合物的新方法成功構建出人的iPS細胞。與京都大學山中伸彌教授發現的在人體細胞中加入4個基因從而構建iPS細胞的方法完全不同。這可能促進實現更輕鬆且大規模構建iPS細胞的方法等,但也存在其他研究團隊能否再現同樣的結果及安全性等課題。

「如果是真的,那是非常了不起的成果」,日本理化學研究所研究iPS細胞的團隊負責人林洋平評價稱,「在人體細胞中加入化合物促進構建iPS細胞的研究已有很多,但都是同時結合轉錄因子(一種基因)誘導。此次沒有採用轉錄因子,而只是添加化合物,這一點具有劃時代意義」。

從事研究的北京大學教授鄧宏魁等的論文已刊發在英國科學雜誌《自然》上。鄧教授等人把利用這種新方法構建的iPS細胞稱為「CiPS細胞」。該團隊2013年宣佈構建出小鼠CiPS細胞,之後又用了9年時間,實現人體CiPS細胞。採用不同方法的山中伸彌等人2006年宣佈構建出小鼠iPS細胞,次年2007年報告成功構建出人體iPS細胞。

據鄧教授等人介紹,在人體細胞中加入多種化合物,分四個階段用了大約40~50天培養,就形成了iPS細胞。CiPS細胞可以利用胎兒及成人皮膚等細胞構建,構建效率為0.2~2.5%左右。

跟山中伸彌一起發現了iPS細胞構建方法的京都大學準教授高橋和利表示,「全面進了各種需要做的實驗,研究做得很完善。想像一下確定條件之前的不斷試錯,真的很厲害」。同時也表示,「不管是小鼠iPS細胞還是人體iPS細胞,只有鄧教授的研究室做出了成果。希望其他團隊也可以再現,以確保可靠性」。

山中伸彌與高橋和利首先發現的方法是,通過在體細胞中導入4個被稱為轉錄因子的基因,來引發初始化(重編程),使其變成萬能細胞iPS細胞。初始化所需要的4個基因「Oct4」、「Sox2」、「Klf4」、「c-Myc」被稱為山中因子。

|

| 山中伸彌等發現了導入4個轉錄因子來構建iPS細胞的方法(圖片由山中提供) |

高橋和利關注的是CiPS細胞形成過程中基因發揮作用的方式。製作CiPS細胞共分4個階段,第3階段以後,Oct4和Sox2才開始發揮作用。據分析,添加化合物後,並不是首先由山中因子發揮作用才開始發生初始化的,而是由其他機制推進初始化。雖然起點和終點都是「從體細胞到iPS細胞」,但過程額可能是多種多樣。

新華社對此次的研究成果報導稱,突破了幹細胞製備技術的界限,未來有望用於治療糖尿病、嚴重肝病、癌症等重大疾病。不過,現階段CiPS細胞既有優點也有缺點。

理化學研究所的林洋平列出的優點是,「由於化合物可以化學合成,大多為市售産品,因此可以更容易地大規模製作iPS細胞」。他同時指出了CiPS細胞的缺點,稱「使用的化合物當中有的不確定安全性」。化合物是否存在導致體細胞的DNA受損併發生癌變的風險等,還需要進行充分驗證。

|

使用化合物的方法從原理上講可以對細胞進行均等處理,但目前構建iPS細胞的效率與基因誘導的方法沒有太大差別。而且需要花費數倍的構建時間。雖然也有可能通過優化技術而獲得飛躍性的改善,但前景無法預測。

從基礎研究的角度來説,CiPS細胞稱得上是一項重要成果,但在臨床應用上不一定具有優勢。要應用於再生醫療用途,需要解決一大課題,那就是開發出用iPS細胞製作神經或心臟等身體細胞或組織並進行移植的技術。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)越川智瑛

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。