量子電腦新勢力崛起,日本領跑應用

2022/07/01

一直由美國大型IT企業谷歌和IBM主導的新一代高速電腦——量子電腦的開發競爭的局面正在發生重大變化。借助自主技術挑戰巨人城池的新興企業崛起,中國企業也在追趕。量子電腦潛藏著將來創造100萬億日元規模經濟效益的可能性。在化工和金融等領域,圍繞相關成果的主導權競爭也日趨激烈。

|

「將領導以量子為中心的超級電腦時代」,IBM於5月發佈了量子電腦開發的新路線圖。亮點是「到2025年實現4000量子比特級的系統」這一計劃。

量子比特指的是量子電腦處理的資訊的單位。傳統電腦借助0或1的位(Bit)來處理資訊,而量子電腦可形成0和1重合的特殊狀態,用於計算。這也是實現高速計算的關鍵性機制。

量子比特的數量是衡量技術進步的重要指標。IBM於2016年在雲平臺上公開的量子電腦僅為5個量子比特,但到2021年公開了127個量子比特的處理器。快速的開發令人想起了基於半導體電路整合度在約1年半裏提高至2倍這一「摩爾定律」的傳統電腦的發展歷史。

量子電腦開發的最主要目的在於解決此前難以應對的問題。例如,創造劃時代的原材料的高度倣真(模擬實驗)。具有在數分鐘或數小時內完成此前電腦需要花費數億年的複雜計算的能力。相比替代面向個人的個人電腦,設想的用途更接近現在的超級電腦。

|

| 利用被稱為離子阱的方式將真空中的離子用於計算的美國IonQ 的量子電腦(該公司提供) |

不過,現階段的量子電腦仍不具備這一實力。與IBM展開競爭的谷歌於2019年利用53量子比特的量子電腦,花費約3分鐘成功解答了超級電腦需要1萬年的問題,取得了被稱為「量子霸權」的成果。雖然科學上的意義重大,但當時使用的是生成隨機數的特殊問題,無法迅速應用於産業。

如果達到4000量子比特級,商業等領域的應用也將湧現。這是IBM瞄準的被稱為「量子優勢」的階段,有可能在材料開發等一部分領域不斷得到利用。針對實現時間,日本IBM的川瀨桂表示「正在形成何時實現都不奇怪的局面」。

|

一方面,谷歌則著眼更遙遠的未來。力爭到2029年實現100萬量子比特這一明顯領先的規模。IBM將根據現實的目標,致力於設計和佈線的改良等。形成對照的是,谷歌提出充滿野心的「目標」, 通過倒推弄清應解決的課題,力爭實現技術突破。

受到期待的是將此前需要10年的原材料開發縮短為1年等應用場景。谷歌將瞄準電池開發和新藥領域的革新。如果達到100萬量子比特,有可能替代超級電腦,迅速擴大應用。

即便對於谷歌,實現的道路也並不平坦。該公司將採用在借助極低溫使電阻為零的「超導」電路上製造量子比特的方式,但今後的開發面臨的阻礙很多。

最主要的課題是如何克服伴隨計算而産生的錯誤。此外,需要形成極低溫的大型冷凍機,這也成為瓶頸。解決這些問題需要許多創新性的技術開發,目前對不同於超導方式的關注也在加強。

「這僅僅是開端」,2021年10月,在美國紐約證券交易所上市的美國IonQ的首席執行官(CEO)彼得·查普曼(Peter Chapman)這樣表示。該公司開發出了利用離子(帶電的原子)製造量子比特、被稱為「離子阱(Ion trap)」的方式,正在迅速追趕領跑的巨人。

|

| 美國PsiQuantum憑藉光量子電腦而受到關注(該公司提供) |

採用這種方式,量子比特的穩定性更高,容易控制。2015年成立的IonQ是依託美國知名的馬里蘭大學和杜克大學的研究而創立的新興企業。2021年在世界最高水準的科學期刊英國《自然》(Nature)上發表了克服作為難題的錯誤的方法,由此獲得關注。

IonQ將與美國高盛合作,驗證應用於提高金融産品價格預測速度這一可能性,正在取得成果。2022年3月入選美國《時代》雜誌的「全球100大最具影響力企業」名單。

繼超導和離子阱之後,對主角寶座虎視眈眈的是利用光子的方式。2021年7月宣佈融資4億5000萬美元的美國PsiQuantum在矽晶片上形成電路,將開發利用光子(光的粒子)進行計算的量子電腦。

在製造方面PsiQuantum將與美國半導體企業格羅方德(GlobalFoundries)合作,還針對電池開發等的應用方面與德國梅賽德斯·賓士集團展開合作。該公司聯合創始人Peter Shadbolt顯示出積極態度,稱「將大幅擴大與日本知名企業的合作」。

據日本野村綜合研究所統計,2021年量子電腦相關的新興企業的融資包括硬體和軟體在內總計超過10億美元,增至3年前的20倍。日本IT分析師藤吉榮二表示「投資者看好取代超導的技術的可能性」。

|

背後存在的是對美國特斯拉那樣的遊戲規則改變者出現的期待。美國英特爾等正在推進採用半導體技術的矽方式的開發,仍看不到最終的勝利者。另外,中國科學技術大學借助光子和超導兩種方式實現量子霸權,中國企業也在迅速追趕。

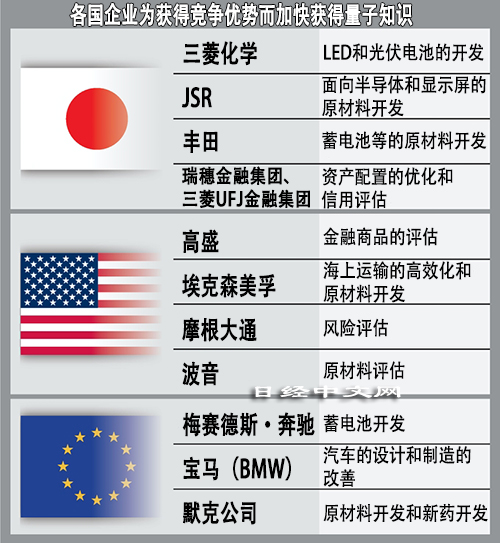

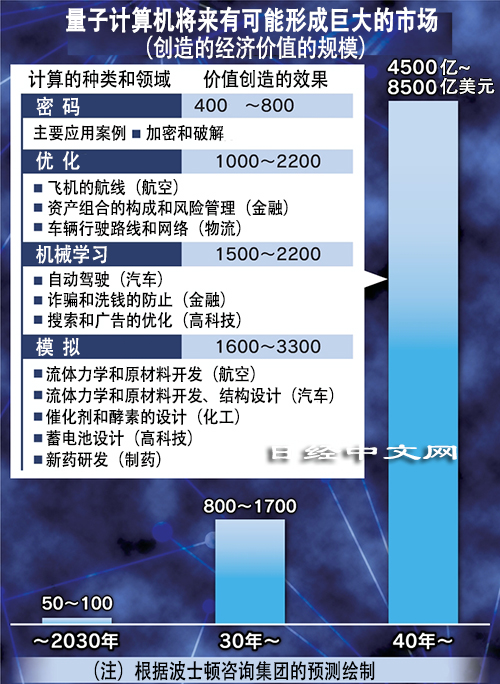

據波士頓諮詢集團(BCG)預測,到2040年前後,量子電腦將最多創造8500億美元的價值。即使發揮真正價值是在今後,金融、汽車和航空等的強有力企業也將著眼於未來而探索利用方式。「量子時代」的主導權競爭已拉開序幕。

為了追趕中美,日本企業瞄準「模擬量子」

為了追趕中美兩國,日本也將加快量子電腦的開發。日本於2021年在理化學研究所(簡稱理研)建立核心研究基地,政府與民間攜手啟動了開發。在2022年度內建成理研主導下開發的超導方式的「(日本)國産首臺」量子電腦這一計劃也在推進。

另外,探索量子電腦利用的企業的研究也很活躍。在日本,2021年IBM製造的量子電腦在川崎市投入運作,豐田等10多家企業參加的協議會將加以利用。三菱化學的高級主管研究員高玘表示「此前需要2、3個月的計算可在數日內完成。已經逐漸積累了熟練使用的知識」。

|

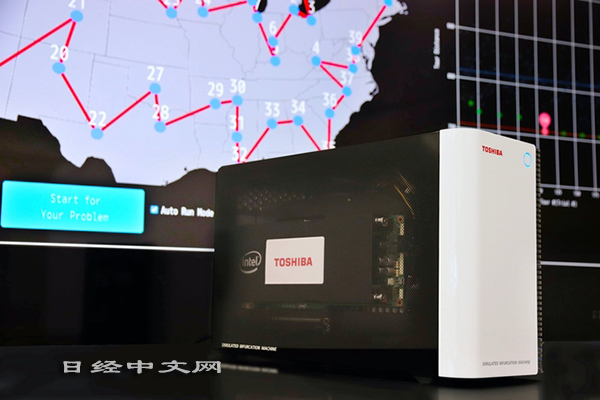

| 東芝開發的「模擬量子電腦」 |

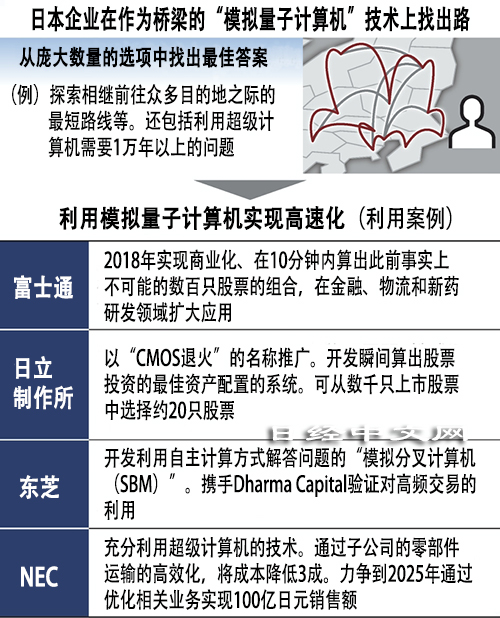

日本國內的各電機企業作為過渡橋樑而積極發展的是稱為模擬量子電腦的技術。該技術以傳統的電腦為基礎,專注於從龐大選項中找出最佳答案的「組合優化問題」。在相繼前往眾多目的地之際的最短路線的探索等領域發揮實力,在金融和製造領域也推進實用化。

富士通以「Digital Annealer」的名稱於2018年實現商用化,通過雲平臺提供服務的合同在日本國內達到約130件,在海外達到逾50件。在與KDDI的合作中,用約60分鐘計算出1000個基地台的通信設定的優化,使通信品質的改善成為可能。據稱,如果利用傳統技術全面計算眾多基地台的設定,需要以年為單位的時間。

|

NEC於4月成立了包括相關部門等在內達到約40人的部門。在IT維護子公司,有望取得將東京圈的零部件配送成本降低3成的效果,還將積極開拓客戶。力爭借助結合人工智慧(AI)等的「優化業務」,到2025年實現100億日元的營業收入。

從搶先提供「量子時代」解決方案的模擬量子電腦的開發來看,日本企業領跑。能否使拓展業務的舞臺不局限於日本國內,而是擴大至全世界,將受到考驗。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網) 生川曉、廣井洋一郎

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。