台灣科技實力提升背後的危機

2022/07/11

山田周平:6月底,日本科學技術振興機構(JST)發佈了題為「蔡英文政權的創新政策和基礎研究動向」的調查。通過統計數字可知,擁有全球大型電子製造商的台灣的特徵是,研發費用的投入方向偏重於企業部門。雖然台灣的技術貿易收支得到了改善,反映出技術實力的積累,但輕視基礎研究這一危險性也浮出水面。

|

此次調查不僅包括台灣當局的科學技術政策,還匯總了研發費用的分配和學術論文發佈篇數等相關數據。

特徵是研發費用的投入情況。2020年台灣整體的研發費用達到約7187億台幣,其中企業部門佔到82.5%。日本、美國和中國大陸等大體上為7成左右,台灣的比例更高。

此外,在企業部門的研發費用中,76.7%被投向電子零部件和個人電腦等電子産品。通過數字可以看出,台積電(TSMC)和鴻海精密工業等電子巨頭支撐著台灣整體的研發。

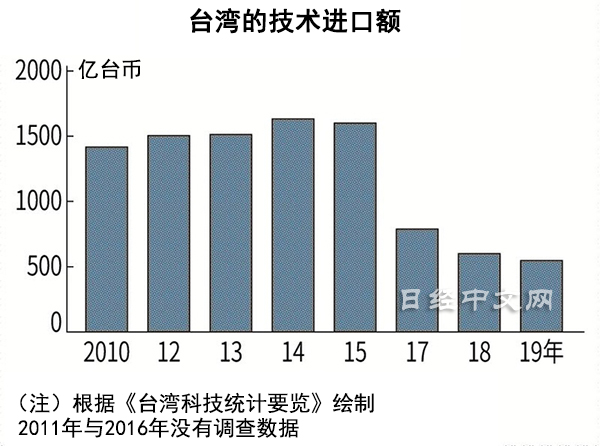

調查顯示,台灣的技術貿易收支有所改善,這一數字反映了台灣與境外的專利權和技術交流情況。2015年約為1600億台幣的技術進口到2017年銳減至約788億新台幣,隨後維持減少趨勢。

在電子零部件和個人電腦相關的兩個領域,主要是來自美國的技術進口大幅減少。負責調查的野村綜合研究所台灣公司的董事兼副總經理田崎嘉邦分析稱,「台灣企業的技術實力提高,對美國公司支付的授權費減少」。

另一方面,在研發費用中,支撐未來科學技術實力的基礎研究的佔比在2020年為7.0%。在這個指標上,中國大陸僅為逾5%,但日美歐等工業國家和地區一般高達20%左右,台灣也處於非常低的水準。

「體現出台灣重視眼前利益的特點,但要在中長期維持科學技術的國際競爭力,這是非常令人擔心的數字」,田崎嘉邦指出。蔡英文政權2016年提出了將基礎研究佔比提高至10%的方針,但情況並未改善。

|

| 台積電支撐著台灣整體的科技實力(新竹總部,台積電供圖) |

台積電等台灣企業的半導體和個人電腦代工在全球IT産業發揮了基礎設施性的作用,但另一方面也出現了生産過度集中的風險。此次的調查揭示了一種危險走向:如果企業失去投資能力,台灣整體技術開發能力就將下降,全球IT産業的基礎設施或將動搖。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)亞洲科技總編 山田周平

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。