中國「新常態」壓力蔓延亞洲

2015/04/02

中國出現的通貨緊縮壓力已開始蔓延至亞太地區。2008年雷曼危機後,由於中國對資源及原材料的進口迅猛增長,周邊國家借助對華出口度過了經濟危機。然而從2014年開始,中國需求陷入低迷,周邊國家又幾乎要被拉入通貨緊縮的泥潭。中國的經濟減速已波及到依靠對華出口實現經濟增長的周邊國家,令當地物價面臨下行壓力。這些國家如果一旦陷入通貨緊縮,將很可能引發社會和政治的不穩定。受到中國龐大內需支撐的亞太地區國家的增長正迎來轉折點。

馬來西亞棕櫚油産業遭受打擊

「中國經濟發展進入新常態」,3月5日在中國全國人民代表大會上,李克強總理在作政府工作報告時使用了「新常態」一詞,對經濟減速顯示出默許的態度。2015年中國的實際經濟增長率目標被定在「7%左右」。低於2013年的7.7%和2014年的7.4%。到2010年為止一直持續的「2位數增長時代」似乎讓人感覺已經真正劃上了句號。

2014年全年,中國的進口額比上一年同期增長了0.4%,為增幅同比下滑的2009年以來的最低增速。今年1月進口額同比大幅減少19.9%,2月也大幅下滑20.5%。

「這活幹了10多年,現在情況最糟」,在棕櫚樹茂盛的農場工作的工人每天的工作就是收拾落到地上的枝葉。在位於馬來西亞中部的雪蘭莪州(SELANGOR) 雪邦縣,道路兩旁長滿了超過5米高的棕櫚林,即使開車30分鐘也到不了頭。

如今,把果實裝進卡車的工作5分多鐘就能完成。3年前,這裡工人的月收入有2500林吉特,但是現在每月只有1000林吉特左右。棕櫚油是支撐馬來西亞經濟的重要産業,但是眼下的需求大幅下滑。

有這麼一位在該地區批發棕櫚果實的商販。他在中小型農場收購棕櫚果實,然後出售給附近的棕櫚油精煉工廠。據稱,他曾有7輛卡車,但因為來自工廠訂單的減少,去年賣掉了2輛。他表示,2年前一個月能夠收購銷售出3000噸棕櫚果實,但是最近1個月甚至減少到600噸。他抱怨:「聽説出口的情況不好。我都沒錢去喝酒了」。

棕櫚油作為廉價的植物油而受到關注,近年來馬來西亞和印度尼西亞的産量不斷增長。面向中國等新興市場的出口對産量增長構成支撐。不過,最大的出口對象國中國的需求出現驟減。馬來西亞2014年棕櫚原油的對華出口量僅為284萬噸,較上年(370萬噸)減少了20%以上。

在作為棕櫚油國際價格指標的馬來西亞期貨市場,2014年棕櫚油價格跌破每噸2000林吉特,還不到2011年的一半。另一方面,2014年底的栽培面積則達到540萬公頃,比2011年底還增加了40萬公頃。原來預期中國的需求將出現增長而擴大産能,結果卻恰恰相反。

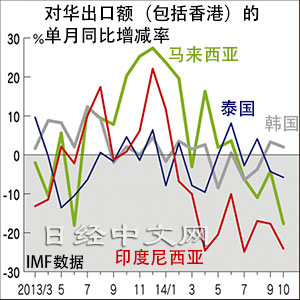

在依賴棕櫚油産業的馬來西亞東部城市亞庇(Kota kinabalu)的汽車銷售店,2014年的銷量同比減少了10%左右。該店的經理表示:「如果棕櫚油需求不能夠復甦,今年的銷售形勢也將十分嚴峻」。馬來西亞的對華出口從去年中期開始轉為同比下滑。1月份的出口總額同比減少了0.6%,而其中對華出口額則下滑了20%以上。

南韓、澳大利亞也未能倖免

南韓、馬來西亞和泰國等對華依賴程度較高,出口占比較大的國家更容易受到中國進口減少的影響。對華出口占整體30%以上的澳大利亞也因此陷入困境。

澳大利亞東部的昆士蘭州是世界聞名的煤炭産地。而州首府布里斯班北部的莫蘭巴(Moranbah)則是有名的煤礦工人生活的小鎮,但由於煤炭出口低迷,已經失去了昔日的活力。

位於小鎮中心地段的木建築2層酒店「Drovers' Rest Motel」的客房幾乎沒有亮燈的時候。酒店經營者無精打采地表示:「感覺就像是在等待向銀行抵押的那天」。

在該酒店開業的2000年代,小鎮由於對中國等出口旺盛而充滿活力。當時,工人工資也出現上漲,住宅價格迅速漲至100萬澳元(約合76萬美元)。但好景不長,自2013年以後情況出現轉變,企業減少用工,工資也停止上漲。消費隨之迅速出現萎縮,住宅價格下跌至20萬~30萬澳元。包括莫蘭巴在內的Isaac地區的市長Ann Baker表示:「很多地區都出現了失業問題」,難以掩飾危機感。

通貨緊縮壓力不僅來源於資源等大宗商品價格的下跌。如果企業隨著業績惡化而減少用工和工資,個人消費就將趨冷,消費品的價格也將隨之下降。由製造業拉動經濟的南韓正站在可能陷入這一惡性循環的緊要關頭。2014年,南韓對華出口(包括香港)僅為1726億美元,與上年相比減少了0.6%。

對於南韓來説,中國是最大的出口對象國,佔其出口總額的約30%。受中國需求低迷的影響,南韓産品的單價出現下跌。大型石油化學企業LG化學和樂天化學(Lotte Chemical)2014年度(截至2014年12月)財報顯示,營業利潤均出現了2位數下滑。此外,最大造船企業現代重工業則創出了歷史最大規模的營業虧損,還與要求提高工資的工會持續著官司。

南韓企業紛紛啟動了人員調整,非正式雇用者人數截至去年8月首次超過了600萬人。非正式員工佔全體勞動者的30%以上,這種情況正在導致消費意願的下降。南韓大型流通企業樂天百貨商場具有優勢的高價商品銷售陷入低迷,因此將開店重心轉向了以低廉價格銷售庫存的「奧特萊斯購物中心」。2014年開設的3家門市均為奧特萊斯購物中心。2月消費者物價指數(CPI)較上年同月上漲0.5%,創出自遭遇亞洲金融危機的1999年7月以來的最低水準。

僅靠貨幣政策刺激內需存在局限

類似的物價下行壓力正如連鎖反應一樣在亞太地區擴散。中國2月生産者物價指數(PPI)同比下降4.8%,降幅連續7個月出現擴大。雖然消費者物價指數仍然處於上漲,但漲幅僅為1%左右,表現疲軟。

馬來西亞1月的生産者物價指數也同比下降4.8%。泰國消費者物價指數進入今年之後已連續2個月出現負增長。如果置之不理,有可能從通貨膨脹率減緩狀態演變為物價持續下跌的真正的通貨緊縮。

各國的中央銀行均已經採取行動避免出現通貨緊縮。泰國中央銀行於3月11日將基準利率(隔夜回購利率)從年2%下調至1.75%。此外,南韓銀行(央行)也于12日決定,將基準利率下調0.25%,降至創歷史新低的1.75%。

澳大利亞儲備銀行(央行)於2月3日決定將基準利率下調0.25%,降至創歷史最低水準的年2.25%。不過,正如在近20年裏陷入通貨緊縮泥潭的日本的經驗所顯示的,僅僅通過降息,很難刺激內需和推動物價上漲。

如果棕櫚油、天然橡膠等來源於農産品的資源價格出現下跌,將直接影響農民的生活。在據稱人口一半為農民的泰國,資源價格下跌易於引發對政治的不滿。而在煤炭出口低迷的印度尼西亞,煤礦工人不斷遭到解雇,很可能成為引起社會不安的因素。

在雷曼危機之後,很多國家被中國的「特需」所拯救。然而,從目前情況來看,還找不到一個能創造出新的需求的新興市場國家,亞太地區各國也需要擺脫對大國的依賴,靠自己力量創造需求。不過,只顧眼前的經濟刺激政策只會帶來財政赤字擴大以及個人債務膨脹等預期外風險。

研究中國和東南亞經濟關係的日本丸紅經濟研究所高級經濟學家鈴木貴元表示:「東南亞過於依賴外國,欠缺自己創造需求的能力。創新方面依賴外資企業,同時資金也一直期待全球資金的流入。出口對象此前依賴美國,而最近則依賴中國。這造成了眼下的困境」。

要擺脫目前的局面沒有特效藥。只能靠降低投資和貿易壁壘,避免經濟活動萎縮,並腳踏實地不斷積累微小的需求。如果陷入類似日本的「通貨緊縮螺旋」,所謂的「亞洲奇蹟」這次或許將真的走向終結。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)高橋香織、加藤宏一、黑沼勇史、佐藤洋輔

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

馬來西亞棕櫚油産業遭受打擊

「中國經濟發展進入新常態」,3月5日在中國全國人民代表大會上,李克強總理在作政府工作報告時使用了「新常態」一詞,對經濟減速顯示出默許的態度。2015年中國的實際經濟增長率目標被定在「7%左右」。低於2013年的7.7%和2014年的7.4%。到2010年為止一直持續的「2位數增長時代」似乎讓人感覺已經真正劃上了句號。

|

| 李克強在人大作政府工作報告(3月5日,北京,kyodo) |

「這活幹了10多年,現在情況最糟」,在棕櫚樹茂盛的農場工作的工人每天的工作就是收拾落到地上的枝葉。在位於馬來西亞中部的雪蘭莪州(SELANGOR) 雪邦縣,道路兩旁長滿了超過5米高的棕櫚林,即使開車30分鐘也到不了頭。

如今,把果實裝進卡車的工作5分多鐘就能完成。3年前,這裡工人的月收入有2500林吉特,但是現在每月只有1000林吉特左右。棕櫚油是支撐馬來西亞經濟的重要産業,但是眼下的需求大幅下滑。

有這麼一位在該地區批發棕櫚果實的商販。他在中小型農場收購棕櫚果實,然後出售給附近的棕櫚油精煉工廠。據稱,他曾有7輛卡車,但因為來自工廠訂單的減少,去年賣掉了2輛。他表示,2年前一個月能夠收購銷售出3000噸棕櫚果實,但是最近1個月甚至減少到600噸。他抱怨:「聽説出口的情況不好。我都沒錢去喝酒了」。

棕櫚油作為廉價的植物油而受到關注,近年來馬來西亞和印度尼西亞的産量不斷增長。面向中國等新興市場的出口對産量增長構成支撐。不過,最大的出口對象國中國的需求出現驟減。馬來西亞2014年棕櫚原油的對華出口量僅為284萬噸,較上年(370萬噸)減少了20%以上。

|

| 隨著棕櫚油需求的下滑,在棕櫚園和農場裏工作的工人收入也出現了急劇減少 (2月,馬來西亞中部的梳邦,CK•唐攝) |

在依賴棕櫚油産業的馬來西亞東部城市亞庇(Kota kinabalu)的汽車銷售店,2014年的銷量同比減少了10%左右。該店的經理表示:「如果棕櫚油需求不能夠復甦,今年的銷售形勢也將十分嚴峻」。馬來西亞的對華出口從去年中期開始轉為同比下滑。1月份的出口總額同比減少了0.6%,而其中對華出口額則下滑了20%以上。

南韓、澳大利亞也未能倖免

南韓、馬來西亞和泰國等對華依賴程度較高,出口占比較大的國家更容易受到中國進口減少的影響。對華出口占整體30%以上的澳大利亞也因此陷入困境。

澳大利亞東部的昆士蘭州是世界聞名的煤炭産地。而州首府布里斯班北部的莫蘭巴(Moranbah)則是有名的煤礦工人生活的小鎮,但由於煤炭出口低迷,已經失去了昔日的活力。

位於小鎮中心地段的木建築2層酒店「Drovers' Rest Motel」的客房幾乎沒有亮燈的時候。酒店經營者無精打采地表示:「感覺就像是在等待向銀行抵押的那天」。

在該酒店開業的2000年代,小鎮由於對中國等出口旺盛而充滿活力。當時,工人工資也出現上漲,住宅價格迅速漲至100萬澳元(約合76萬美元)。但好景不長,自2013年以後情況出現轉變,企業減少用工,工資也停止上漲。消費隨之迅速出現萎縮,住宅價格下跌至20萬~30萬澳元。包括莫蘭巴在內的Isaac地區的市長Ann Baker表示:「很多地區都出現了失業問題」,難以掩飾危機感。

通貨緊縮壓力不僅來源於資源等大宗商品價格的下跌。如果企業隨著業績惡化而減少用工和工資,個人消費就將趨冷,消費品的價格也將隨之下降。由製造業拉動經濟的南韓正站在可能陷入這一惡性循環的緊要關頭。2014年,南韓對華出口(包括香港)僅為1726億美元,與上年相比減少了0.6%。

對於南韓來説,中國是最大的出口對象國,佔其出口總額的約30%。受中國需求低迷的影響,南韓産品的單價出現下跌。大型石油化學企業LG化學和樂天化學(Lotte Chemical)2014年度(截至2014年12月)財報顯示,營業利潤均出現了2位數下滑。此外,最大造船企業現代重工業則創出了歷史最大規模的營業虧損,還與要求提高工資的工會持續著官司。

|

僅靠貨幣政策刺激內需存在局限

類似的物價下行壓力正如連鎖反應一樣在亞太地區擴散。中國2月生産者物價指數(PPI)同比下降4.8%,降幅連續7個月出現擴大。雖然消費者物價指數仍然處於上漲,但漲幅僅為1%左右,表現疲軟。

馬來西亞1月的生産者物價指數也同比下降4.8%。泰國消費者物價指數進入今年之後已連續2個月出現負增長。如果置之不理,有可能從通貨膨脹率減緩狀態演變為物價持續下跌的真正的通貨緊縮。

各國的中央銀行均已經採取行動避免出現通貨緊縮。泰國中央銀行於3月11日將基準利率(隔夜回購利率)從年2%下調至1.75%。此外,南韓銀行(央行)也于12日決定,將基準利率下調0.25%,降至創歷史新低的1.75%。

澳大利亞儲備銀行(央行)於2月3日決定將基準利率下調0.25%,降至創歷史最低水準的年2.25%。不過,正如在近20年裏陷入通貨緊縮泥潭的日本的經驗所顯示的,僅僅通過降息,很難刺激內需和推動物價上漲。

如果棕櫚油、天然橡膠等來源於農産品的資源價格出現下跌,將直接影響農民的生活。在據稱人口一半為農民的泰國,資源價格下跌易於引發對政治的不滿。而在煤炭出口低迷的印度尼西亞,煤礦工人不斷遭到解雇,很可能成為引起社會不安的因素。

在雷曼危機之後,很多國家被中國的「特需」所拯救。然而,從目前情況來看,還找不到一個能創造出新的需求的新興市場國家,亞太地區各國也需要擺脫對大國的依賴,靠自己力量創造需求。不過,只顧眼前的經濟刺激政策只會帶來財政赤字擴大以及個人債務膨脹等預期外風險。

研究中國和東南亞經濟關係的日本丸紅經濟研究所高級經濟學家鈴木貴元表示:「東南亞過於依賴外國,欠缺自己創造需求的能力。創新方面依賴外資企業,同時資金也一直期待全球資金的流入。出口對象此前依賴美國,而最近則依賴中國。這造成了眼下的困境」。

要擺脫目前的局面沒有特效藥。只能靠降低投資和貿易壁壘,避免經濟活動萎縮,並腳踏實地不斷積累微小的需求。如果陷入類似日本的「通貨緊縮螺旋」,所謂的「亞洲奇蹟」這次或許將真的走向終結。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)高橋香織、加藤宏一、黑沼勇史、佐藤洋輔

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。