中國「新常態」壓力蔓延亞洲

2015/04/02

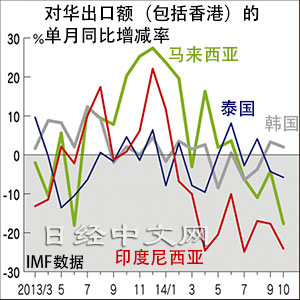

對於南韓來説,中國是最大的出口對象國,佔其出口總額的約30%。受中國需求低迷的影響,南韓産品的單價出現下跌。大型石油化學企業LG化學和樂天化學(Lotte Chemical)2014年度(截至2014年12月)財報顯示,營業利潤均出現了2位數下滑。此外,最大造船企業現代重工業則創出了歷史最大規模的營業虧損,還與要求提高工資的工會持續著官司。

|

僅靠貨幣政策刺激內需存在局限

類似的物價下行壓力正如連鎖反應一樣在亞太地區擴散。中國2月生産者物價指數(PPI)同比下降4.8%,降幅連續7個月出現擴大。雖然消費者物價指數仍然處於上漲,但漲幅僅為1%左右,表現疲軟。

馬來西亞1月的生産者物價指數也同比下降4.8%。泰國消費者物價指數進入今年之後已連續2個月出現負增長。如果置之不理,有可能從通貨膨脹率減緩狀態演變為物價持續下跌的真正的通貨緊縮。

各國的中央銀行均已經採取行動避免出現通貨緊縮。泰國中央銀行於3月11日將基準利率(隔夜回購利率)從年2%下調至1.75%。此外,南韓銀行(央行)也于12日決定,將基準利率下調0.25%,降至創歷史新低的1.75%。

澳大利亞儲備銀行(央行)於2月3日決定將基準利率下調0.25%,降至創歷史最低水準的年2.25%。不過,正如在近20年裏陷入通貨緊縮泥潭的日本的經驗所顯示的,僅僅通過降息,很難刺激內需和推動物價上漲。

如果棕櫚油、天然橡膠等來源於農産品的資源價格出現下跌,將直接影響農民的生活。在據稱人口一半為農民的泰國,資源價格下跌易於引發對政治的不滿。而在煤炭出口低迷的印度尼西亞,煤礦工人不斷遭到解雇,很可能成為引起社會不安的因素。

在雷曼危機之後,很多國家被中國的「特需」所拯救。然而,從目前情況來看,還找不到一個能創造出新的需求的新興市場國家,亞太地區各國也需要擺脫對大國的依賴,靠自己力量創造需求。不過,只顧眼前的經濟刺激政策只會帶來財政赤字擴大以及個人債務膨脹等預期外風險。

研究中國和東南亞經濟關係的日本丸紅經濟研究所高級經濟學家鈴木貴元表示:「東南亞過於依賴外國,欠缺自己創造需求的能力。創新方面依賴外資企業,同時資金也一直期待全球資金的流入。出口對象此前依賴美國,而最近則依賴中國。這造成了眼下的困境」。

要擺脫目前的局面沒有特效藥。只能靠降低投資和貿易壁壘,避免經濟活動萎縮,並腳踏實地不斷積累微小的需求。如果陷入類似日本的「通貨緊縮螺旋」,所謂的「亞洲奇蹟」這次或許將真的走向終結。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)高橋香織、加藤宏一、黑沼勇史、佐藤洋輔

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 56941.97 | -697.87 | 02/13 | close |

| 日經亞洲300i | 2681.80 | -15.65 | 02/13 | close |

| 美元/日元 | 152.73 | -0.27 | 02/14 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9077 | 0.0080 | 02/13 | 17:40 |

| 道瓊斯指數 | 49500.93 | 48.95 | 02/13 | close |

| 富時100 | 10446.350 | 43.910 | 02/13 | close |

| 上海綜合 | 4082.0726 | -51.9451 | 02/13 | close |

| 恒生指數 | 26567.12 | -465.42 | 02/13 | close |

| 紐約黃金 | 5022.0 | 98.3 | 02/13 | close |