雷曼危機改變中美「體質」

2018/09/26

美國密西根州弗林特市是通用汽車(GM)的創業地。這座體現美國夢的「汽車之城」如今卻作為全美屈指可數的犯罪城市臭名遠揚。在2008年9月的雷曼危機後,勞動者流出,人口從全盛時的20萬人減少至10萬人。由於財政破産,水管腐蝕,部分地區的自來水無法飲用。家庭的平均收入僅為280萬日元(約合人民幣17萬元),成為中産階層沒落的象徵。

在2016年的總統大選中,川普在激戰州密西根取勝,帶來了排山倒海般的勝利。在雷曼危機時,通過公共資金救助華爾街,但中産階層和底層失去了住房。貧富差距進一步擴大。拿2007年和2017年對比,10%高階層的收入增長11%,另一方面,10%低階層卻下降了1.4%,甚至未能恢復危機前的水準。對貧富差距的焦慮將喊出露骨的民粹主義口號的川普推上了總統寶座。

|

2018年世界經濟增長率有望達到 3.9%,但仍低於金融危機前的5%左右。維持長期增長的日本在2017年的實際工資也出現下滑。經濟增長的果實並未惠及中産階層。英國由10%高階層壟斷收入的40%,貧富差距擴大至與第2次世界大戰時持平。大眾階層的不滿在眨眼之間導致了英國退歐。雷曼危機過去10年後,暴露的是中産階層衰落帶來的國內分裂。

進一步環顧全球經濟,發現自由主義經濟本身也在動搖。

雷曼危機前的幾年是「人類史上最為全球化的時期」,經濟學者布蘭科·米蘭諾維奇(Branko Milanovic)這樣認為。這是因為除了剛剛加入世界貿易組織(WTO)的中國之外,前蘇聯各國和印度等相繼加入自由市場。

不過,中國由於雷曼危機對美歐主導的全球經濟喪失信心。2014年7月,現任中國副總理劉鶴在論文中寫道,「我們要借鑒歷史上大國崛起的經驗,警惕捲入不必要的國際事件」。為論文撰寫推介序的美國哈佛大學教授葛蘭姆·艾利森(Graham Allison)認為,劉鶴「拒絕了應開放金融市場這一‘華盛頓共識’」。

劉鶴在論文中還寫道,「本次危機發生後,全球進入了總需求不足和去槓桿化的漫長過程,我國的戰略機遇則主要表現為國內市場對全球經濟復甦的巨大拉動作用和在已開發國家呈現出的技術併購機會和基礎設施投資機會」。中國在雷曼危機後推出了4萬億元經濟刺激政策。

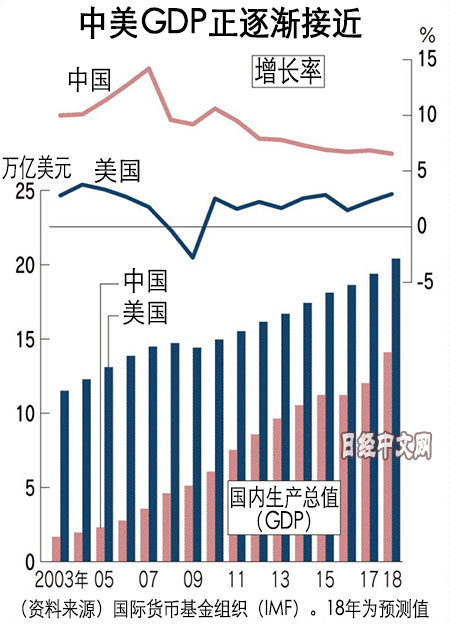

中國的國家資金還成為收購美歐企業的資金,中國經濟在危機後的10年內擴大至3倍。與日美歐不同,中産階層的收入也增至2.3倍。另一方面,美國經濟雖然維持世界第一寶座,但僅增長約4成,中産階層的收入沒有增加。

西方中産階層的焦慮還指向成為金融危機後「贏家」的中國。在美國,承諾「對中國産品徵收高關稅」的川普當上總統,美國政府啟動了鉅額關稅制裁。由於雷曼危機,美國和中國都改變了體質。從全球經濟來看,中美的大國間主導權之爭日趨鮮明。

但是,已開發國家中産階層的停滯根源在於,産業結構迅速從耗費人手的勞動密集型向以創意取勝的知識密集型轉變。IT化的進展將增長的果實集中於擁有卓越創意的部分腦力勞動者。

日美歐對於金融危機後獨領風騷的中國開始抱有恐懼。不過,抬頭的貿易保護主義只會阻礙作為自由經濟優勢的資金和頭腦的集中。民粹主義有可能開錯了處方本身。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)華盛頓 河浪武史、北京 原田逸策

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。