日本企業向東南亞傾斜

2018/11/07

日本企業將重點放在東南亞市場的姿態愈發明顯。在5年時間內,日本企業在東南亞的駐在員工數和投資額與在中國發生逆轉。受中國人工費上漲影響,製造業向東南亞轉移生産,消費品企業期待內需擴大也開始進駐東南亞。受中美貿易戰影響,日企將出口基地從中國轉移至東南亞的動向也出現增加,但日企向東南亞集中也伴隨著人工費上漲和貨幣貶值等風險。

|

東南亞的經濟規模相當於中國的2成左右。有聲音擔心,將人員和資金從中國向東南亞轉移,日企將錯失全球第二大經濟體中國的成長。

在東南亞設立海外總部

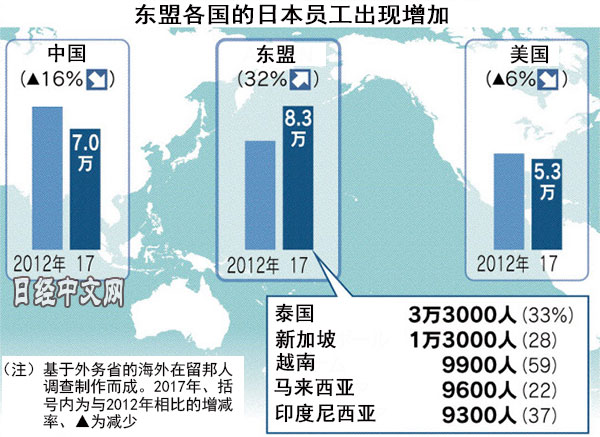

日本外務省的海外在留邦人調查顯示,2017年駐東盟(ASEAN)的日本員工人數較2012年增長了32%,達8.3萬人。另一方面,駐華日本員工人數同比減少16%,為7萬人。在近5年,東盟與中國發生逆轉。駐東盟的日本員工人數還超過了北美(5.5萬人)和歐洲(3萬人),成為日本員工最多的海外地區。

駐華日本員工人數在反日遊行激化的2012年達到頂峰後轉為減少。受人工費上漲和日企與當地企業競爭日趨激烈的影響,很多日企縮小了中國業務。

尼康於2017年關閉了中國江蘇省的數位相機工廠。汽車銷售陷入苦戰的鈴木也於2018年9月決定退出在華生産。在中國一度運營近600家門市的大型女裝品牌HONEYS(好儷姿)因與電商的競爭中銷量低迷,被迫退出中國市場。

東南亞的日本員工在不斷增加。2012年駐泰國的日本員工達到3.3萬人,增加33%,駐新加坡員工為1.3萬人,增加28%。還出現了日本企業在東南亞設立海外總部的行動。例如日本郵船、商船三井和川崎汽船在新加坡成立貨櫃船業務的統合公司。

|

| 新加坡資料圖 |

由於美國政府對中國産品加徵關稅,日本企業轉移出口基地的動作也接連不斷。松下將汽車音響等車載設備的出口基地從中國轉移至泰國等地。

泰國和馬來西亞的人工費也在上漲,勞動密集型産業正在向周邊國家轉移。尤其是推進經濟開發的緬甸,日本員工增至約7倍的1200人。麒麟控股於2015年收購了當地最大的啤酒生産商緬甸釀酒廠(Myanmar Brewery)。

除了人員外,日本的資金也流向東南亞。日本貿易振興機構(JETORO)的統計顯示,2017年日本對東盟的直接投資增至2012年的2倍,達220億美元。另一方面,對中國的投資則減少了3成至96億美元。除了製造業的設備投資外,服務領域的投資也在增加,例如2018年6月豐田汽車向新加坡的網約車企業Grab出資等。

對華投資減少的不僅是日本,2017年美國的對華投資減少了18%,南韓的對華投資也減少了22%。

從國際結算銀行(BIS)的國際信貸統計數據來看,資金向東盟轉移的趨勢很明顯。2018年3月底,日本銀行對印度尼西亞、馬來西亞、泰國、越南和菲律賓5國的授信額度為851億美元,較5年前增加了45%。而對中國的授信額度減少了7%至307億美元。

市場規模仍存在差距

但是,東南亞和中國的經濟規模相差巨大。從2017年的名義國內生産總值(GDP)來看,中國為12萬億美元,而東盟只有2.7萬億美元,還不到中國的4分之1。到2022年,中國GDP被認為擴大至20萬億美元,東盟擴大至4萬億美元,差距進一步擴大。

另外,東南亞還存在政治風險。泰國多次發生軍事政變,以及投資收益因貨幣貶值而減少等匯率風險。日本貿易振興機構的上海事務所長小栗道明指出,「應該根據市場的潛力來決定投資對象」。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。