中美加徵關稅一年,世界貿易網變化

2019/07/10

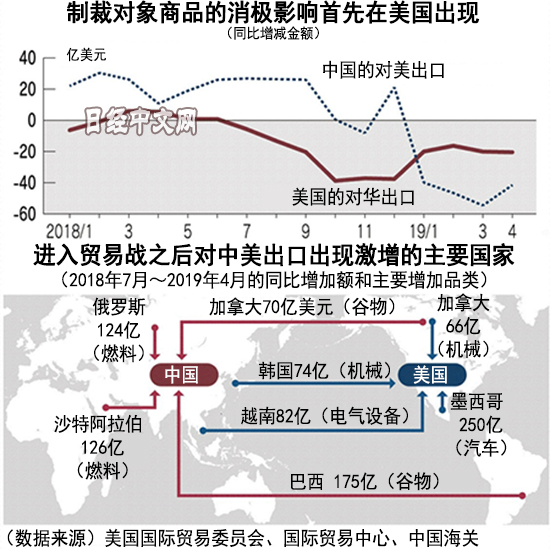

中美貿易戰在看不到終結跡象的情況下已經持續了整整一年。中美為了避免前3輪的額外關稅的影響,都增加其他國家的採購,世界貿易網正在明顯改變。全球企業也開始加快調整此前橫跨兩國構建的供應鏈,以應對持久戰。

巴西對中國出口大增

作為排在世界第1和第2位的經濟大國,中美的關稅大戰正在波及其他國家,給貿易趨勢帶來變化。成本增加帶來的扭曲將不斷動搖世界的商品流通。

|

5月,巴西動物蛋白協會會長Francisco Turra接到該國駐沙烏地阿拉伯大使館打來的電話:「由於對中國食品出口過快增加,沙特政府擔憂對本國出口或將減少」。其他國家越來越擔心取代美國、滿足中國需求的生産國的供應有可能減少。

調查貿易戰啟動後的數據發現,從對中國出口來看,在農産品和燃料領域,供應國的格局明顯改變。觀察第1輪關稅啟動的2018年7月至今年4月的對華出口,關於大豆和菜籽等油分多的穀物,巴西比上年同期增加49%,加拿大也增長53%,引人關注。

這是因為正在填補因中國加徵關稅而變得偏高的美國産穀物的空缺。有預測認為,為了滿足世界第一的中國的大豆需求,巴西的耕種地今後將最多擴大13萬平方公里,這相當於希臘的國土面積。

在燃料的對華出口方面,液化天然氣(LNG)等被徵收額外關稅的美國減少5成以上,另一方面,沙烏地阿拉伯增加52%,而俄羅斯增加41%。瞄準消費量巨大的中國市場的農業和資源型國家很多,由於貿易戰,勢力版圖已開始被改寫。

另一方面,關於對美出口,以加徵關稅導致中國出口減少明顯的電氣設備和機械為中心,越南、墨西哥和南韓出口正在增加。其中,越南自關稅第1輪啟動的2018年7月至今年4月增加2成,有分析認為「因貿易戰激化而最為受益」(日本野村控股)。

不過有觀點指出,在越南的對美出口中,原産其實是中國的「迂迴出口」有可能正在增加。美國總統川普6月底暗示,如果不打擊迂迴出口,可能對越南加徵懲罰性關稅。中美對立導致的貿易網的明顯改變將成為新的摩擦的火種。

企業被迫調整供應企業

中美徵收懲罰性關稅的商品對彼此出口的減少均在大約200億美元左右,處於基本相同的規模,但下降時間存在差異。首先是美國對中國出口縮小,隨後中國對美出口減少變得明顯。

2018年7月,中國針對美國的第1輪懲罰性關稅展開報復,「美國→中國」出口額在大豆等方面迅速開始減少,到年底比上年減少近40億美元。但「中國→美國」出口明顯轉為減少是在2018年11月。進入2019年後,減少幅度開始超過40億美元。

|

有分析認為,中國的對美出口從整體來看沒有迅速減少,是因為納入美國制裁對象的很多中國製造的中間産品已被嵌入供應鏈。美國首先徵收關稅的多為減壓閥、電纜、積體電路和保險絲等面向産業的特定用途的産品。

美國大型化學企業伊士曼化工(Eastman Chemical)向中國出口不易破碎的塑膠食具的原材料,在中國加工成型之後再進口到美國。該公司首席執行官(CEO)Mark Costa表示,「特殊樹脂的供應鏈專業性很高,短期間內難以調整」。

但是,如果不採取任何舉措,成本增加導致的經營壓力將加強。「此前認為關稅是暫時性的,但不能一直不斷地支付」,美國大型電子産品企業Universal Electronics(UEIC)的CEO Paul Arling如此表示。在中國製造的電視等的遙控器的一半在6月之前轉移至墨西哥。

美國諮詢公司貝恩諮詢的副總裁加利·馬蒂亞斯(音譯)指出,「當初持觀望態度的企業也開始著眼於中美對立的長期化,開始調整供應鏈」。

|

| 中國國家主席習近平和美國總統川普6月29日在日本大阪進行首腦會談(REUTERS) |

負責美國蘋果無線耳機組裝的中國歌爾聲學將在越南北部投入2億6000萬美元建設工廠,中國企業也開始在海外建廠的動向在擴大。

與大豆等大宗商品的採購不同,一度改變的供應鏈無法回到從前。隨著企業應對貿易戰,此前與美國相比較淺的對中國影響也可能加深。

「第4輪」的威脅

中美將在今後的貿易磋商中探索達成妥協,但美國對全部中國産品徵收關稅的「第4輪」持續發酵。美國貿易代表辦公室(USTR)7月2日結束聽取産業界意見的聽證會,結束了行政程式。只要川普總統希望,隨時可啟動第4輪。

川普在6月29日與中國國家主席習近平的中美首腦會談中,決定重啟貿易磋商和擱置第4輪加徵關稅。針對今後的磋商沒有提出期限,呈現出被中國掌握節奏的局面。

影響川普的是2020年的美國總統選舉。中國對大豆等徵收報復性關稅,對屬於執政黨共和黨票倉的農業州施加壓力。而在2016年總統選舉中傾向於支援川普的中西部的工業州,對被中國奪走就業機會的不滿根深蒂固,很多聲音要求嚴厲對待中國。

在政權內部和美國國會,反華派保持勢頭。如果認為經濟堅挺且有助於連任,川普再次採取強硬舉措的可能性也無法否定。兩大經濟大國的摩擦的走向影響全世界的局面將持續下去。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)貿易問題採訪組、數據報道部 北爪匡

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。